神泉苑の御朱印は30種類以上とかなり多く、神泉苑ゆかりの人物・逸話・行事・御本尊・お社の御朱印と内容も様々です。

公式サイトには、郵送可能な御朱印として写真と簡単な説明が掲載されていますが、実際に神泉苑を訪れた場合、いつどの御朱印が頂けるのかが分かりにくい状況です。

そこで、神泉苑にほぼ毎月足を運んで各月の御朱印を調査してみました。

調査結果を元に神泉苑の御朱印と朱印帳について紹介していきます。

【値上がりのお知らせ】

・2022年に直書き1枚(1体)の御朱印が300円から400円に値上がりしました

・2023年1月に見開き(書置き)の御朱印が700円から800円に値上がりしました

では、目次を開いて気になる項目から読み進めてください。

(項目をタップ/クリックすると該当の内容にジャンプします)

- 今月の御朱印(2024年7月)【神泉苑 御朱印・京都】

- 今月の限定御朱印(2024年5月~)【神泉苑 御朱印・京都】

- 2024年限定御朱印【神泉苑 御朱印・京都】

- 最初に知っておきたい特徴【神泉苑 御朱印・京都】

- 御朱印の一覧(種類と料金)【神泉苑 御朱印・京都】

- 御朱印帳の一覧(種類・値段・サイズ)【神泉苑 御朱印・京都】

- 朱印所の外観・受付時間・場所【神泉苑 御朱印・京都】

- 迷ったらこれ!オススメ御朱印【神泉苑 御朱印・京都】

- オリジナル御朱印帳の詳細(値段・サイズ&図柄や由来)【神泉苑 御朱印・京都】

- 通常御朱印の詳細(墨字・朱印・由来など)【神泉苑 御朱印・京都】

- 期間限定御朱印の詳細(墨字・朱印・由来など)【神泉苑 御朱印・京都】

- 見開きの御朱印の詳細(墨字・朱印・由来など)【神泉苑 御朱印・京都】

- 交通アクセス【神泉苑 御朱印・京都】

- 駐車場・駐輪場【神泉苑 御朱印・京都】

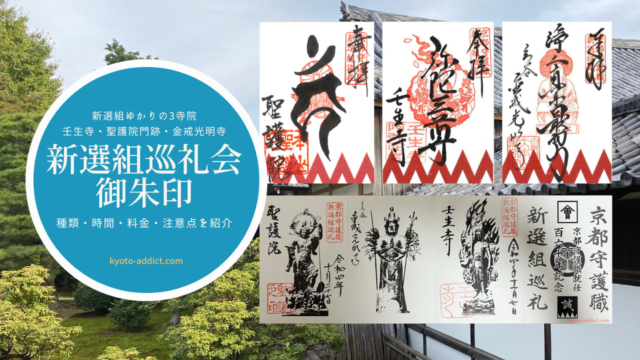

- 周辺の御朱印スポット【神泉苑 御朱印・京都】

- あなたにおすすめの記事

今月の御朱印(2024年7月)【神泉苑 御朱印・京都】

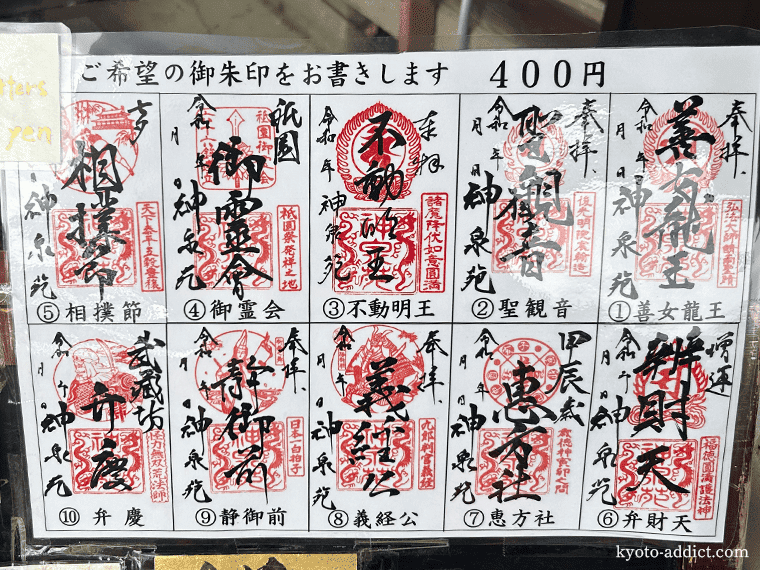

直書きリストの10種

(2024年7月1日撮影)

| 2024年7月の直書き御朱印リスト | ||||

| ⑤相撲節 | ④御霊會 | ③不動明王 | ②聖観音 | ①善女龍王 |

| ⑩弁慶 | ⑨静御前 | ⑧義経公 | ⑦恵方社 | ⑥弁財天 |

7月の御朱印10種は今年初めて内容に変更がありましたね。(上の表の青文字⑤④)

七夕と祇園祭に関連した文字が追加になっています。

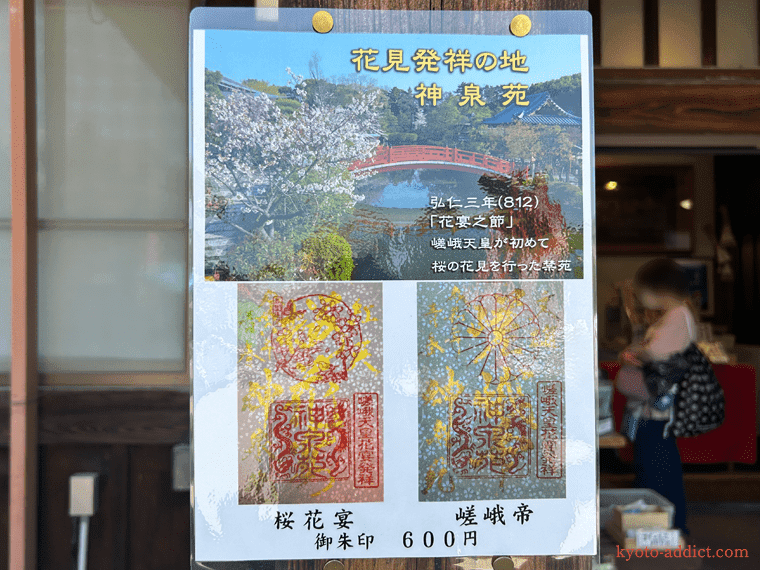

今月の限定御朱印(2024年5月~)【神泉苑 御朱印・京都】

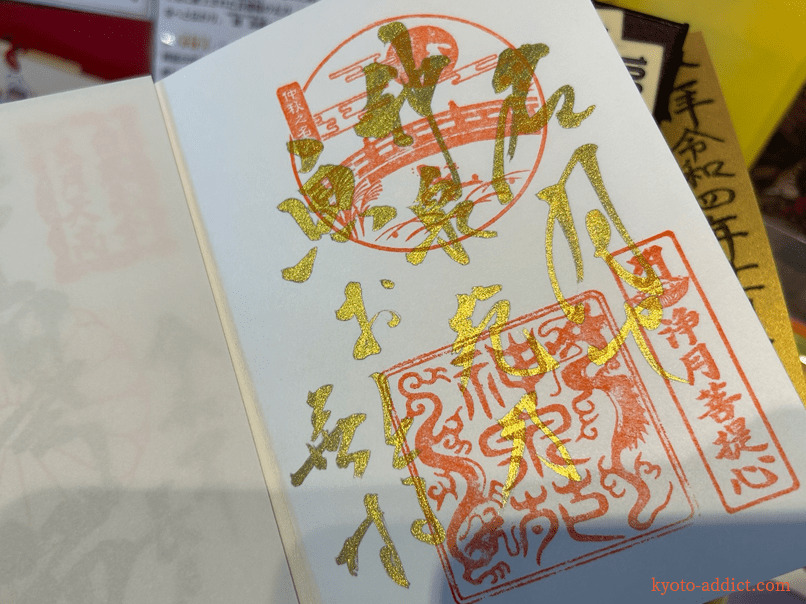

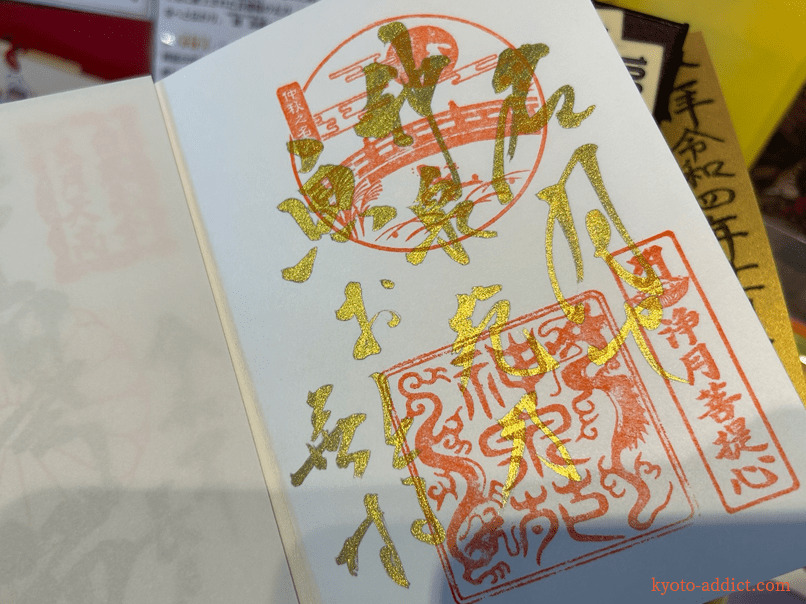

桜花宴・嵯峨帝

(2024年7月1日撮影)

| 桜花宴 | 嵯峨帝 |

| 600円・書置きのみ・金文字 | 600円・書置きのみ・金文字 |

5月から変わらず7月もこちらの2種が授与されています。

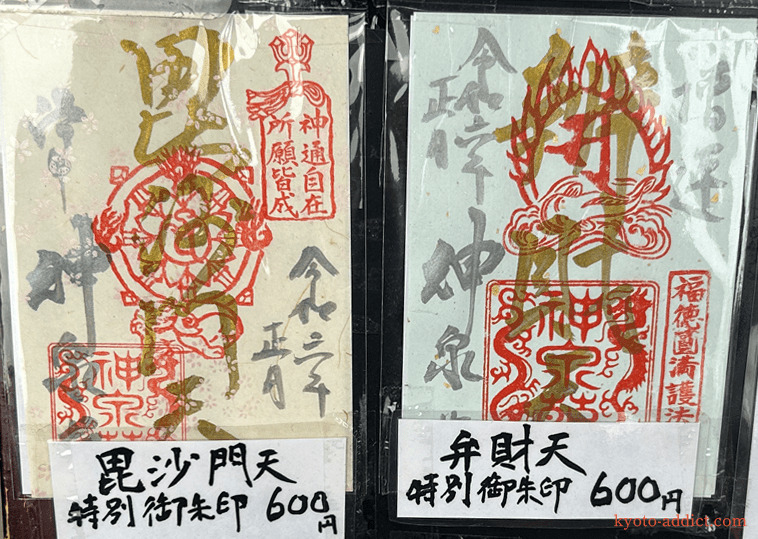

2024年限定御朱印【神泉苑 御朱印・京都】

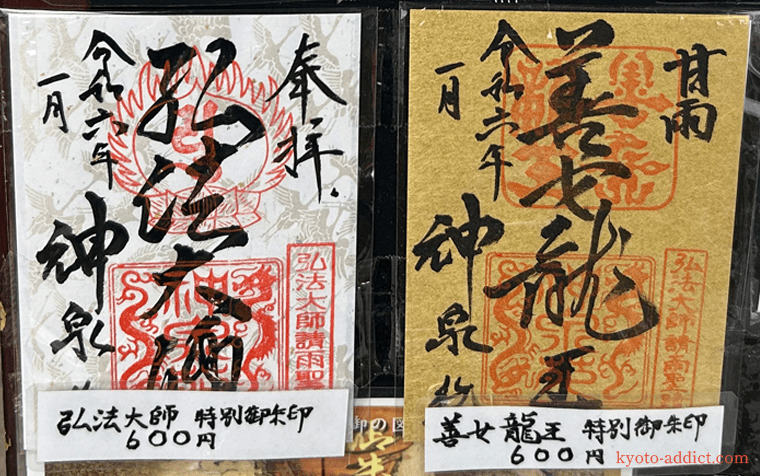

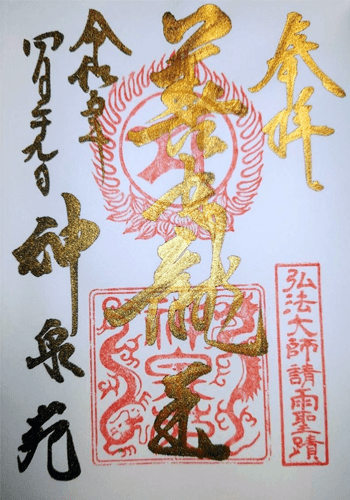

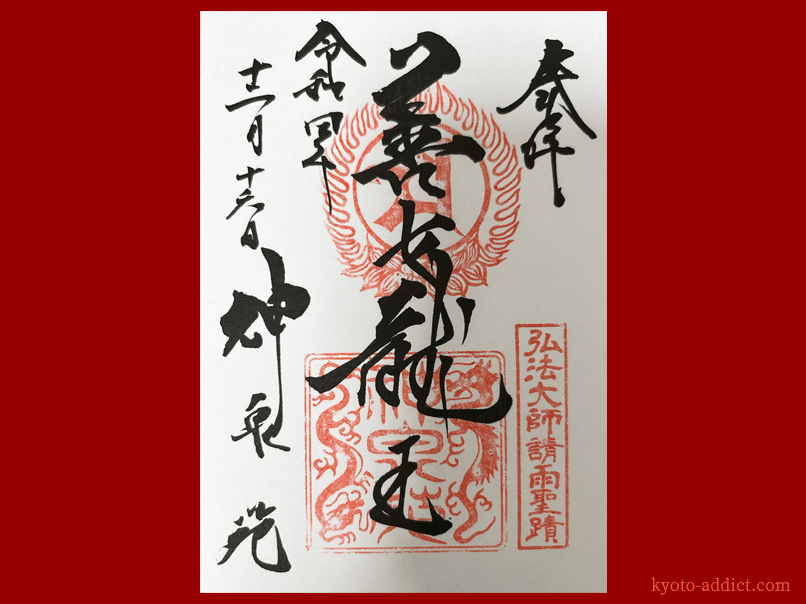

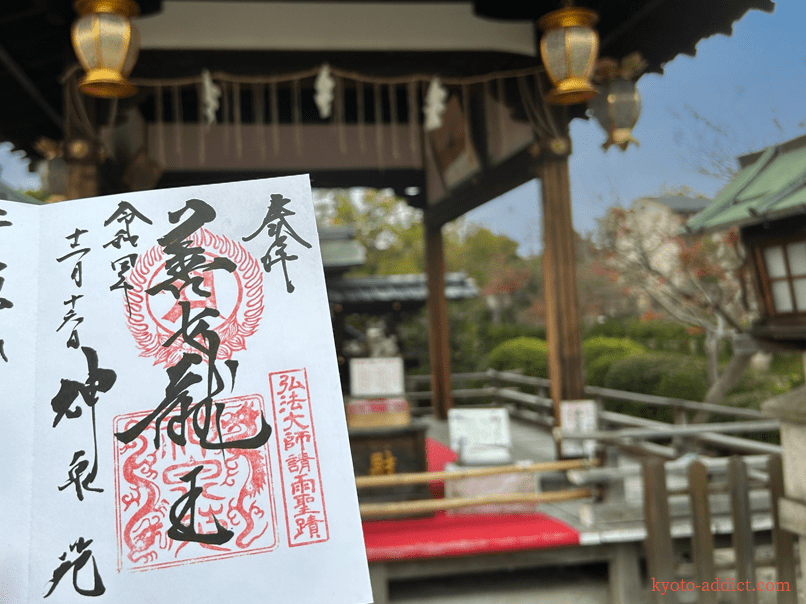

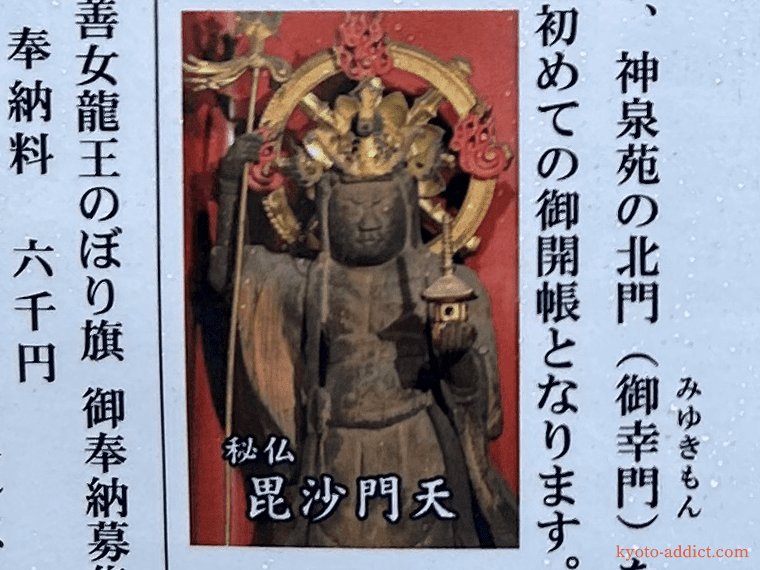

善女龍王1200年記念御朱印5種

2024年が弘法大師がおこなった請雨から1200年の記念の年にあたるため授与されている御朱印です。

| 善女龍王1200年記念御朱印 | |

| ①毘沙門天 ②弁財天 | ③弘法大師 ④善女龍王 |

|

|

| 各600円・書置きのみ | |

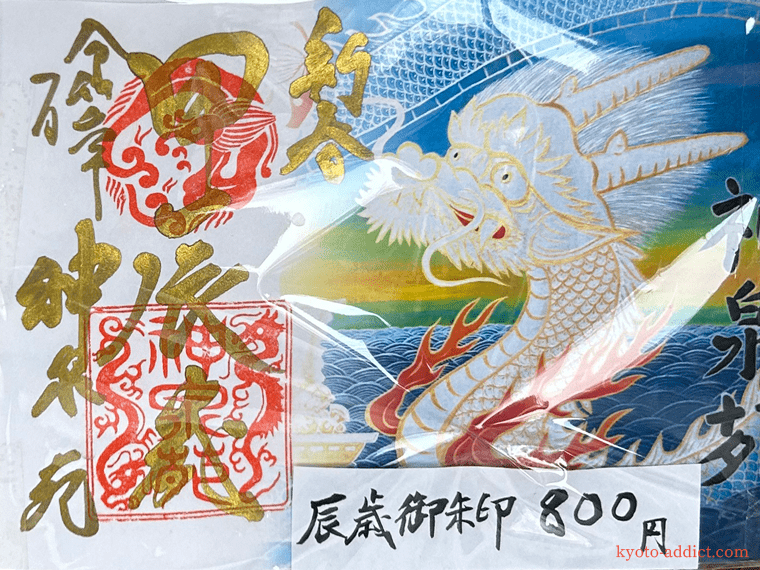

| ⑤干支(甲辰歳) | |

|

|

| 800円・見開きサイズ・書置きのみ | |

7月もこちらの御朱印が授与されています。

なお、上記以外にも朱印所には静御前や義経公の書置きの特別御朱印があります。

(2024年7月1日撮影)

(2024年7月1日撮影)

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

最初に知っておきたい特徴【神泉苑 御朱印・京都】

1.毎月10種が「直書きリスト」に掲載される

(2023年10月の御朱印直書きリスト)

神泉苑の御朱印は30種以上あり、その中から毎月10種類が直書きできる御朱印としてピックアップされます。※2024年は毎月の入れ替えではなくなりました。

神泉苑の朱印所(寺務所)に行くと上の画像のようなリストが掲示されているのでこの中から手書きで書いてほしいものを伝えます。

なお、郵送対応の場合この10種に限らず選択可能なようです。

郵送対応については神泉苑公式サイトをご確認ください。

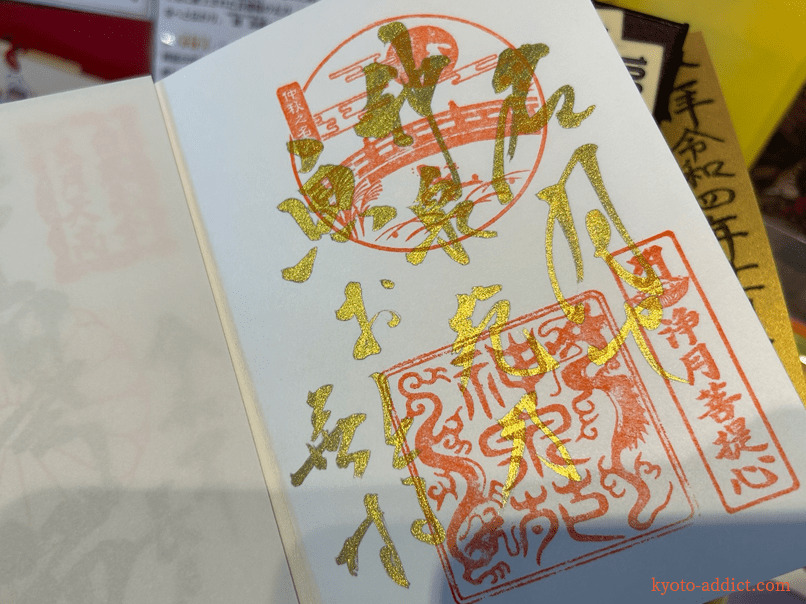

2.「黒墨文字」と「金墨文字」の2種類から選べる

| 黒墨文字(400円) | 金墨文字(600円) |

|

|

神泉苑の直書きの御朱印は、プラス200円で金色の墨で書いてもらうことができます。

上の画像の右側が、金墨で書かれた御朱印です。

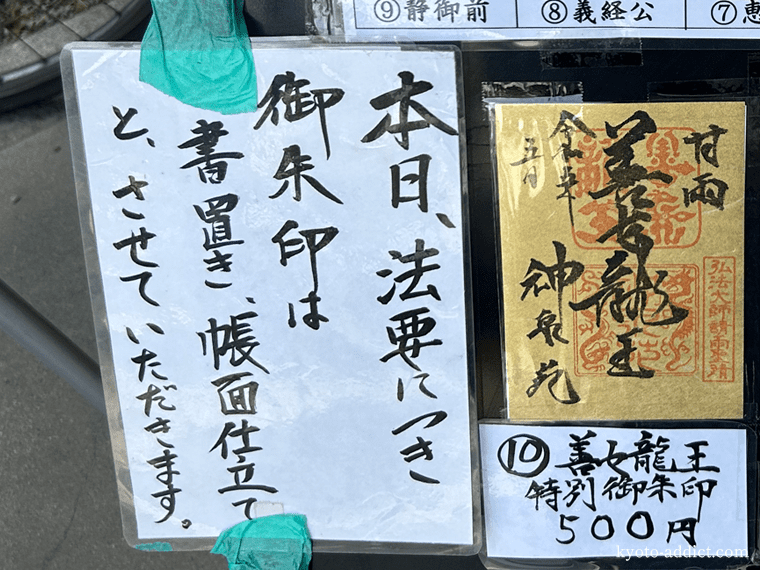

3.法要の際は「書置き」か「帳面仕立て」

神泉苑には、御朱印専任の書き手の方が常にいらっしゃるわけではありません。

ご住職や職員の方が担当されます。

そのため、法要の際には御朱印の書き手ができないために「書置き」か「帳面仕立て」になります。

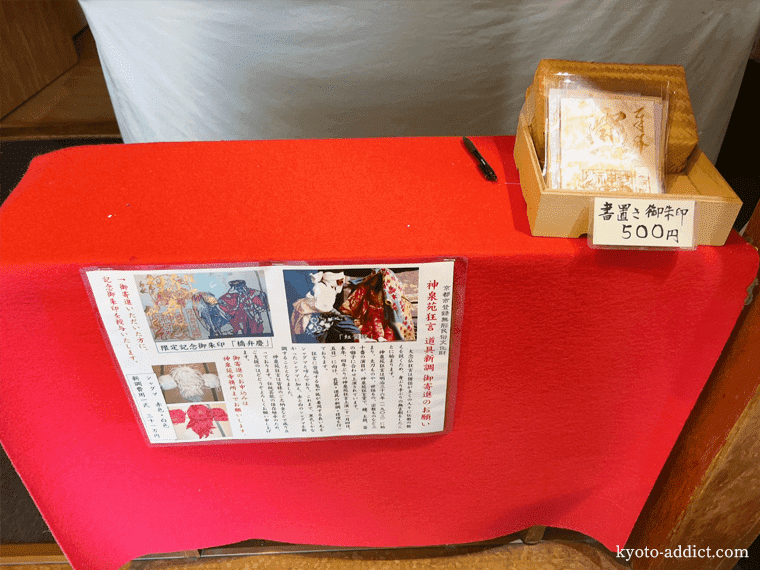

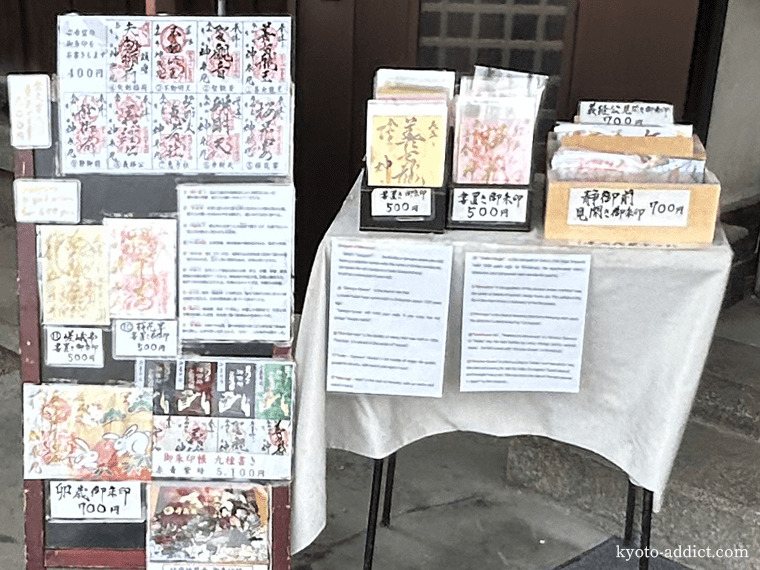

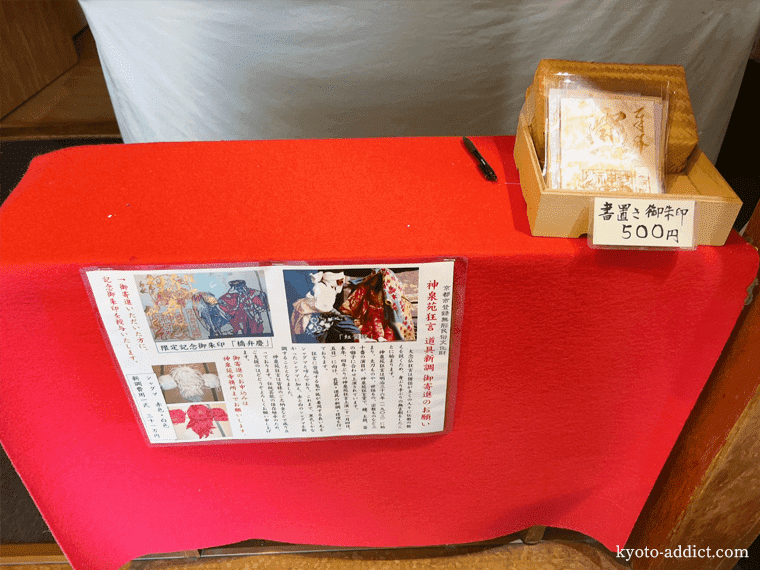

書置きは、朱印所に置かれているこちらの書置きから選ぶことになります。

| 朱印所出入口 | 朱印所内 |

|

|

帳面仕立ては、神泉苑オリジナルの御朱印帳にあらかじめ朱印をしたためたもののことです。

| 【神泉苑】恒例の法要日程(御朱印の直書きがない日) | |||

| 1月 | ・1月1日~1月3日(初詣・新春祈祷会) | 7月 | – |

| 2月 | ・2月3日(節分祭) | 8月 | – |

| 3月 | – | 9月 | ・9月30日(観月会) |

| 4月 | – | 10月 | – |

| 5月 | ・5月2日~4日(神泉苑祭) | 11月 | ・11月3日・4日(神泉苑狂言) ・11月23日(御火焚祭) |

| 6月 | ・7月24日(祇園祭還幸祭) | 12月 | ・12月31日(恵方廻し) |

※上記は毎年恒例の法要や行事の日程でその他追加されることもあります。

※日程は変更されることもあるので正式な情報は公式サイトをご確認ください。

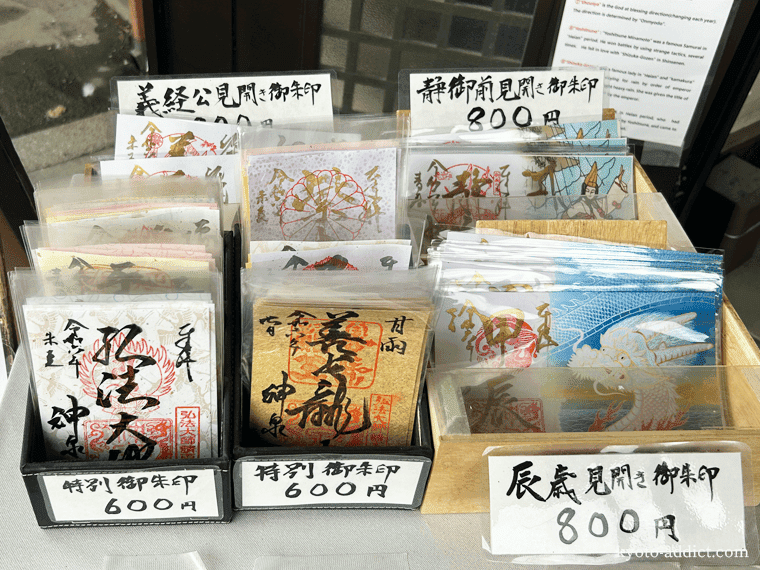

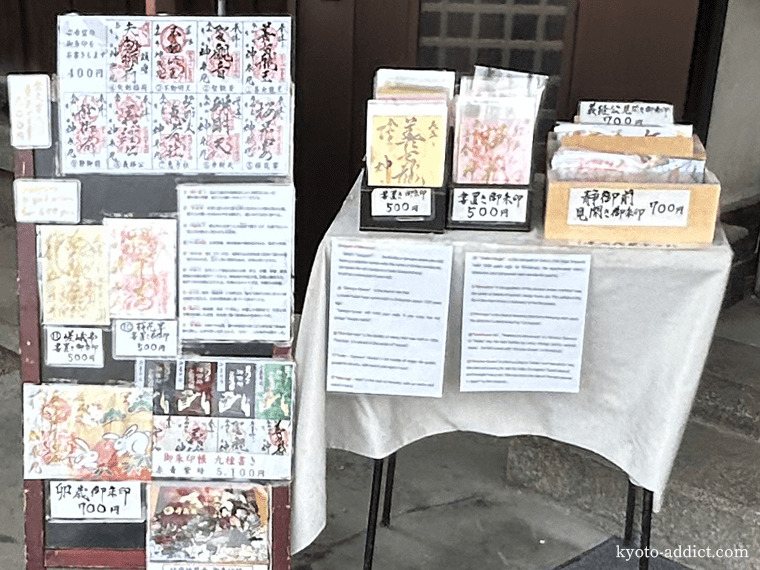

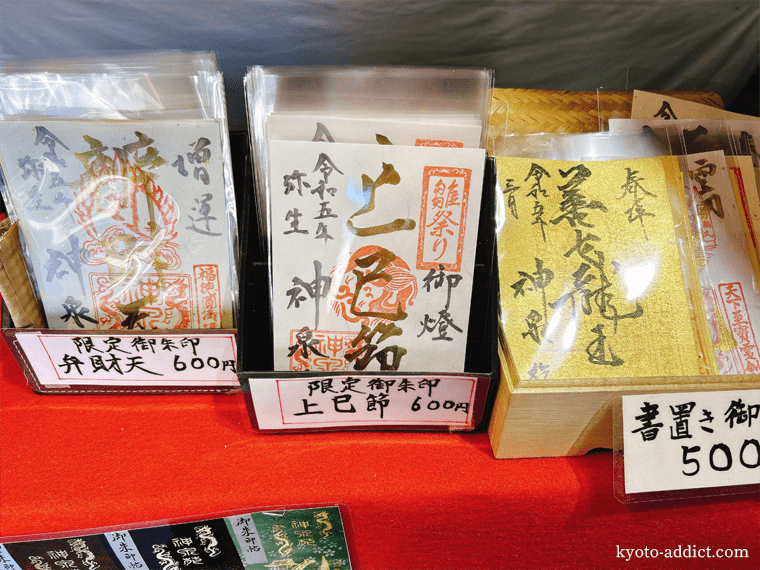

4.書置きはBOXの中から自分で探す

その月限定の御朱印は値札に朱印名が書かれていることもありますが、基本的に上の画像のようなBOXにいろんな種類の限定御朱印(書置き)が入っています。

片面(1枚)の書置き御朱印は、朱印所の入り口と朱印所内の受付のテーブルの上にあります。

| 朱印所出入口 | 朱印所内 |

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

御朱印の一覧(種類と料金)【神泉苑 御朱印・京都】

1.通常の御朱印【直書き】:9種

神泉苑・通常の御朱印を次の3つに分類して一覧にしています。

- A:毎月直書きのリストに掲載される御朱印

- B:月によって直書きリストから外れる御朱印

- C:2023年は直書きリストに掲載されなかった御朱印(2024.10月までの集計)

A:毎月直書きのリストに掲載される御朱印

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

| 1.善女龍王 | 2.聖観音 |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 神泉苑内「善女龍王社」 善女龍王の御朱印 <ご利益:五穀豊穣> (詳細へ) |

神泉苑の本堂「利生殿」 本尊・聖観世音菩薩の御朱印 <ご利益:病気平癒> (詳細へ) |

| 3.不動明王 | 4.弁財天 |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 神泉苑の本堂「利生殿」 右尊・不動明王の御朱印 <ご利益:所願成就> (詳細へ) |

神泉苑の「弁天堂」 増運弁財天の御朱印 <ご利益:開運守護> (詳細へ) |

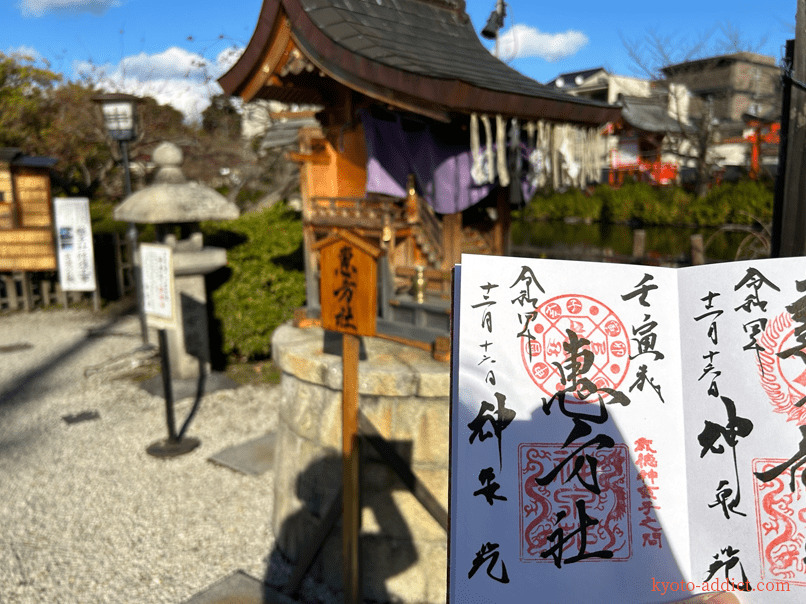

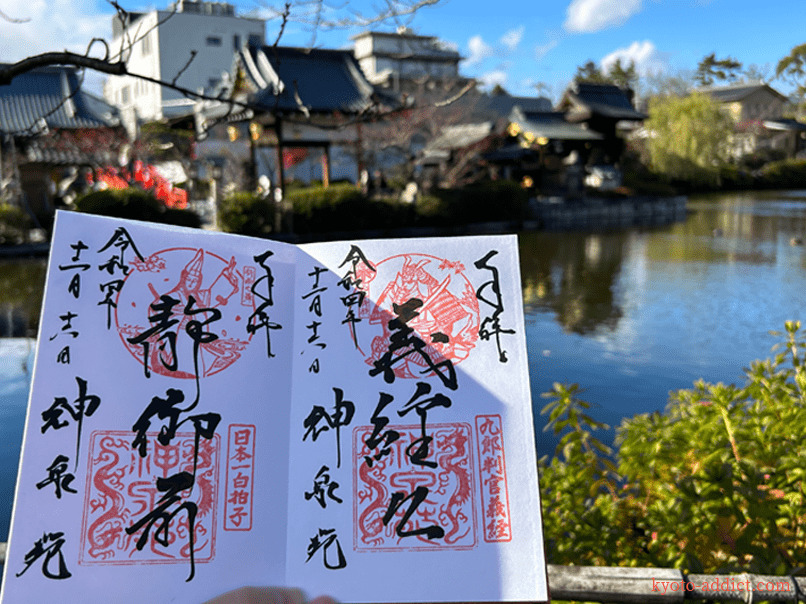

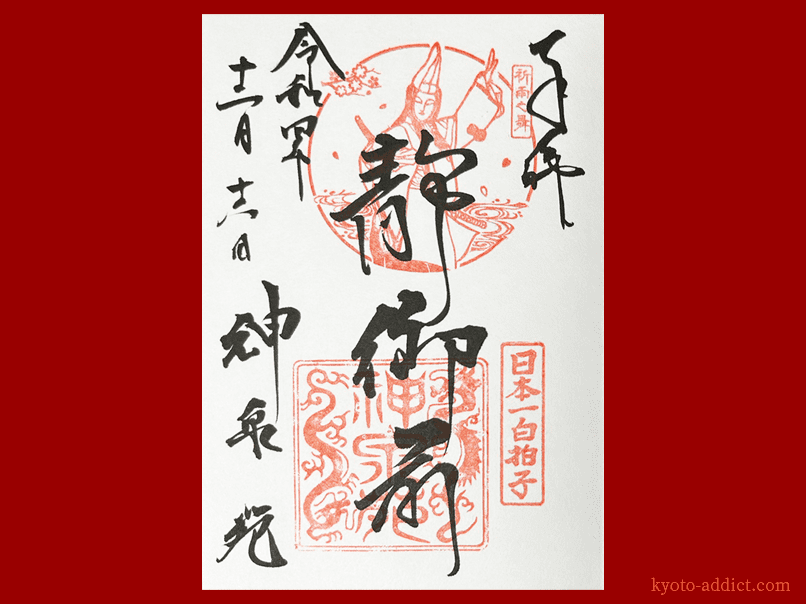

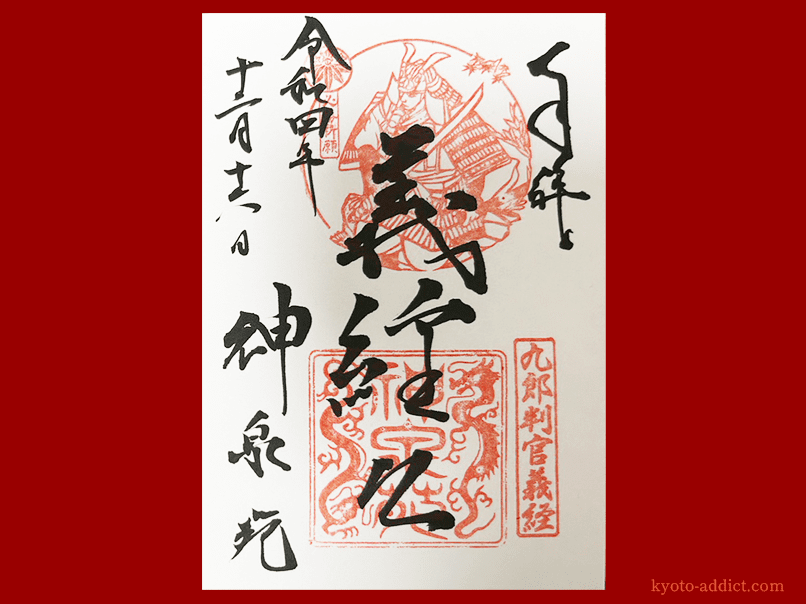

| 5.静御前 | 6.義経公 |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 後白河法皇の命で祈雨の舞を舞った 100番目の白拍子・静御前の御朱印 (詳細へ) |

祈雨の舞を舞う静御前を見初め 側室とした源義経の御朱印 (詳細へ) |

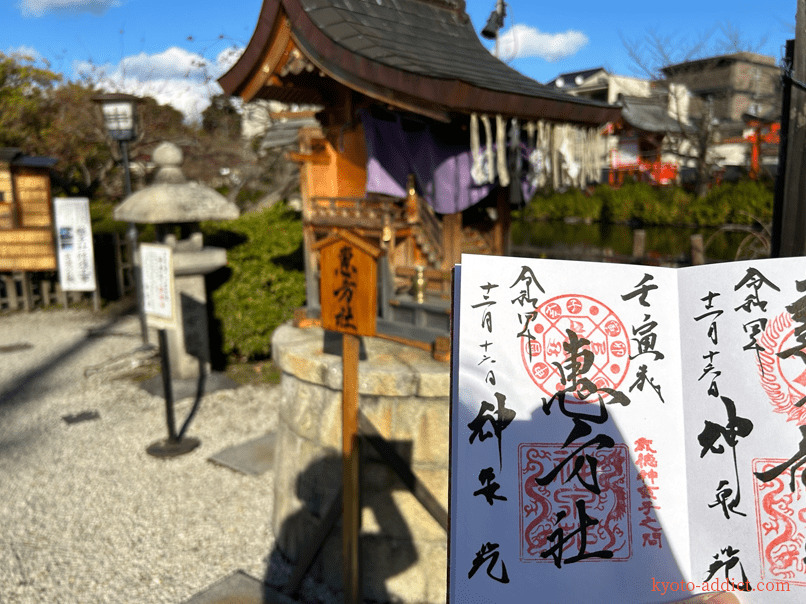

| 7.恵方社 | |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

|

| 神泉苑内「恵方社」の御朱印 (詳細へ) |

ここまでに紹介した7種は2023年1月~10月まで毎月「直書きリスト」に掲載されていた御朱印です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

B:月によって直書きリストから外れる御朱印

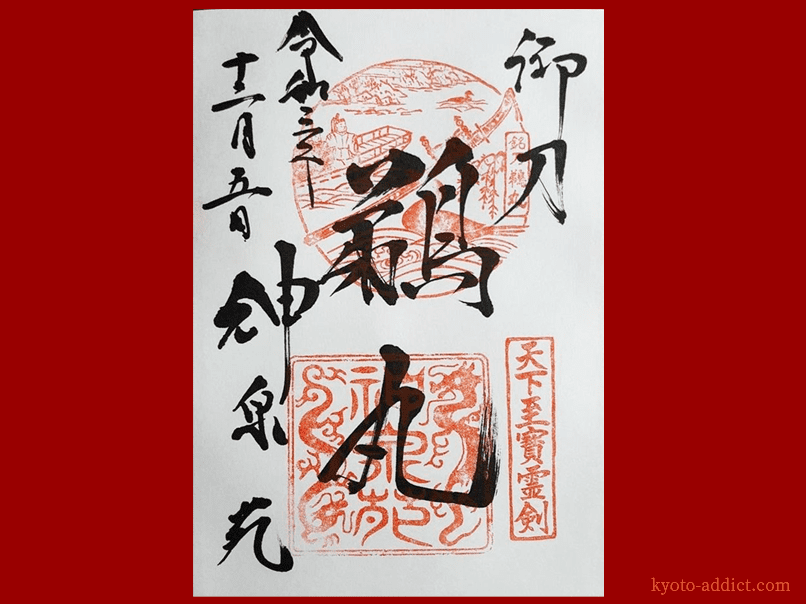

| 8.鵜丸 | |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

|

| 白河上皇が神泉苑で鵜漁を見た際に 鵜が咥えてあがった霊剣の御朱印 (詳細へ) |

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

3月.4月.9月.10月は期間限定御朱印が直書きリストに入るため鵜丸がリストから外される傾向にあります。

「鵜丸」の御朱印が絶対欲しい場合は、上記の期間を避けるのがおすすめです。

C:2023年1~10月は直書きリストに掲載されなかった御朱印

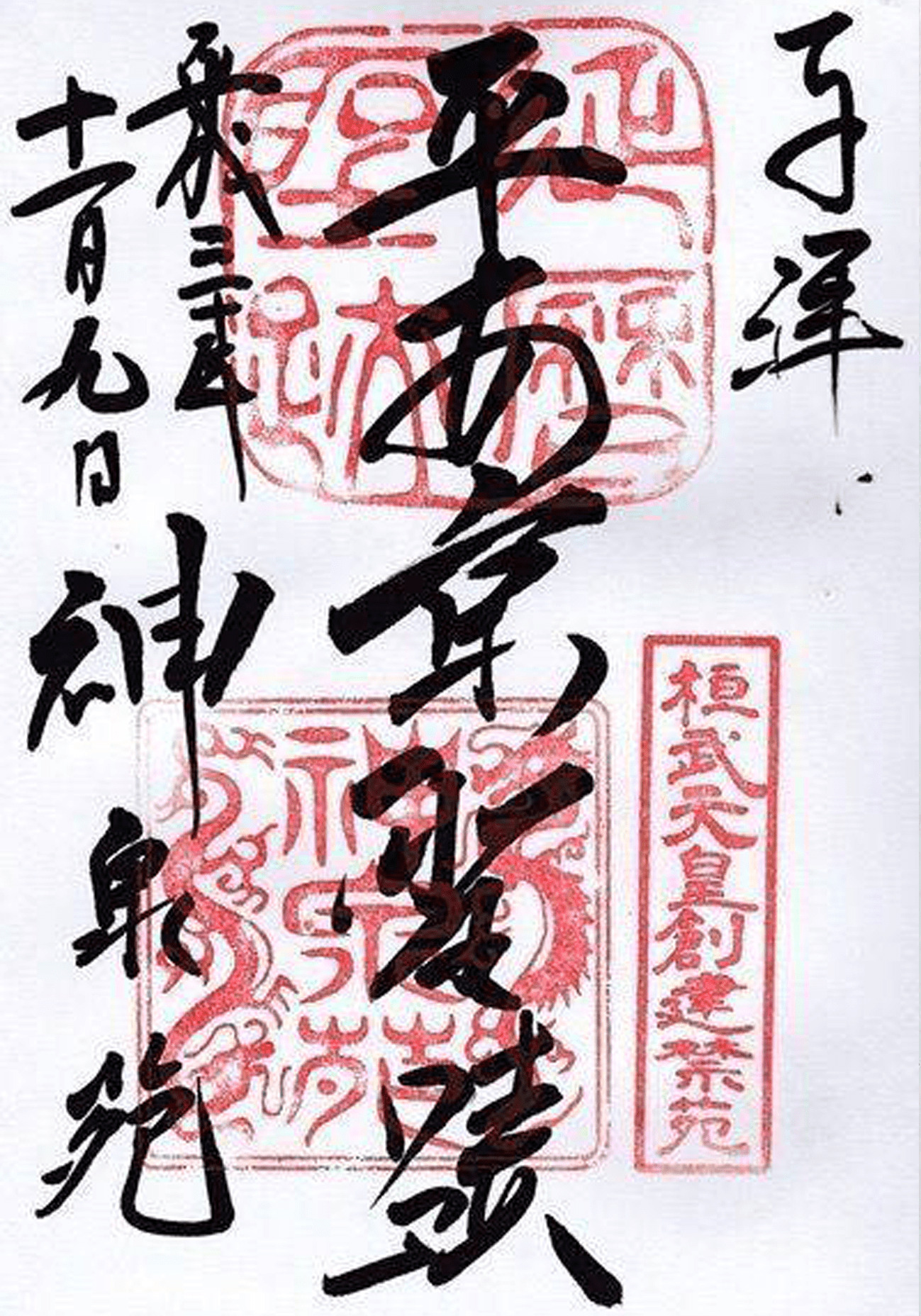

| 9.平安京聖蹟 | |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

|

| 平安京遷都の際に神泉苑が 桓武天皇の庭として 造営されたことにちなんだ御朱印 (詳細へ) |

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

平安京聖蹟の御朱印は、2023年1月~10月まで「直書きリスト」に掲載されていない御朱印です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

2.期間限定の御朱印【直書き】:11種

3月・4月限定の御朱印【直書き】

| 3月限定 | 4月限定 |

| 10.桃節句 | 11.桜花宴 |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 3月3日の 桃の節句にちなんだ御朱印 (詳細へ) |

花見の始まりとされる 嵯峨天皇が開いた「花宴の節」に ちなんだ御朱印 (詳細へ) |

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

7月限定の御朱印【直書き】

| 7月限定 | |

| 12.御霊会 | 13.相撲節 |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 現在の祇園祭の発祥 「祇園御霊会」の御朱印 (詳細へ) |

平安時代の宮中行事 「相撲節」の御朱印 (詳細へ) |

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

9月・10月限定の御朱印【直書き】

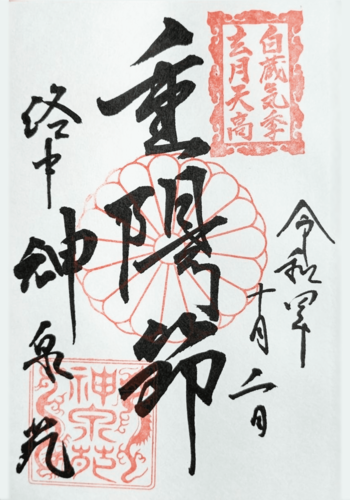

| 9月・10月限定 | |

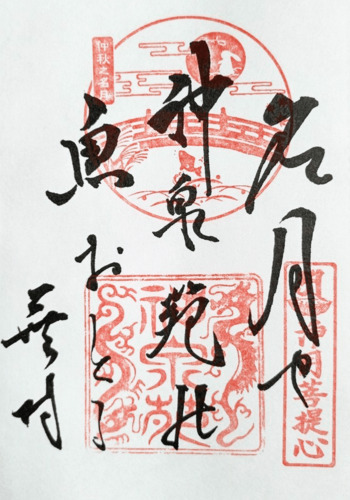

| 14.観月会 | 15.重陽節 |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 与謝蕪村が神泉苑で詠んだ 俳句の御朱印 「名月や 神泉苑乃 魚おどる」 (詳細へ) |

9月9日の 「菊の節句」の御朱印 (詳細へ) |

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

2022・2023・2024年に追加された限定御朱印【直書き】

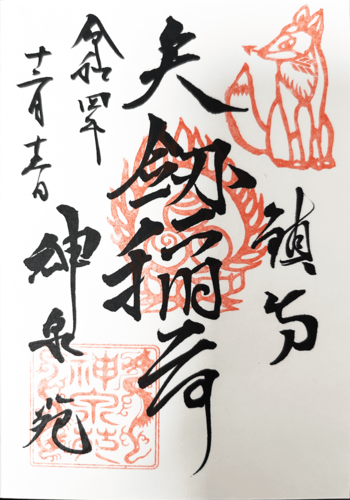

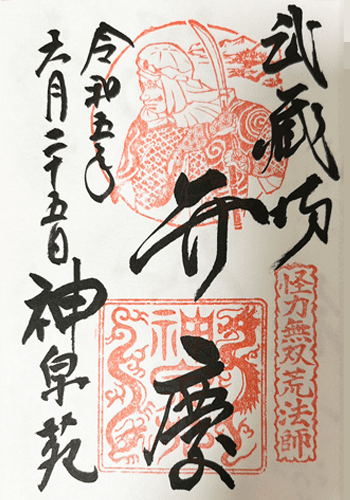

| 2022年11月に追加 | 2023年6月15日に追加 |

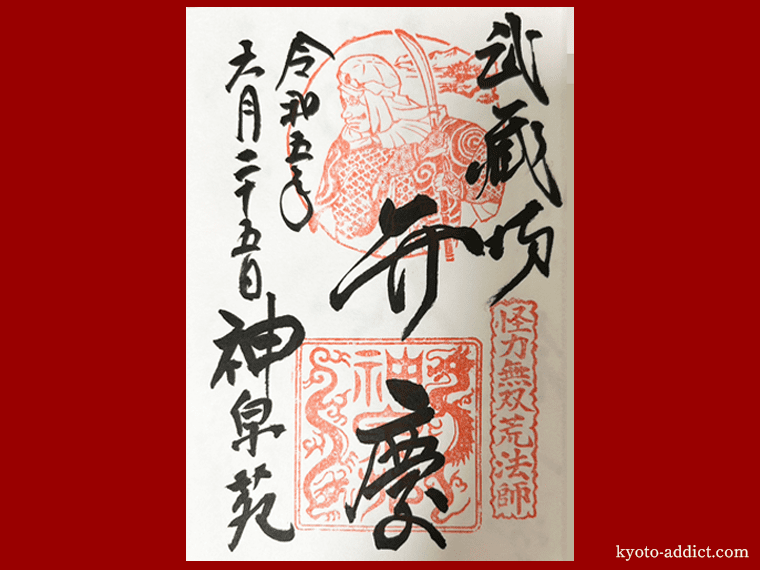

| 16.矢剣稲荷 | 17.武蔵坊弁慶 |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 神泉苑内「矢剣稲荷社」 本尊・矢劔大明神の御朱印 <ご利益:除災招福・商売繁盛> (詳細へ) |

神泉苑の秘仏・毘沙門天に 戦勝を祈ったと伝わる 武蔵坊弁慶の御朱印 (詳細へ) |

| 2024年1月に追加 | |

| 18.毘沙門天 | |

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

|

| 神泉苑秘仏・毘沙門天像の 初公開にちなんだ御朱印 <ご利益:戦勝・福徳> (詳細へ) |

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

2023年は直書きリストに掲載されなかった限定御朱印

| 19.嵯峨天皇/嵯峨帝 | 20.桓武天皇 | 21.弘法大師 |

|

|

|

| 直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

直書き (墨書き400円/金墨600円) |

| 神泉苑で初の花見を 開催した天皇の御朱印 (詳細へ) |

神泉苑を自身の庭として 造営した天皇の御朱印 (詳細へ) |

神泉苑の本堂「利生殿」 左尊・弘法大師の御朱印 <ご利益:学業成就> (詳細へ) |

※画像は墨書きのです。金墨にした場合黒い文字部分が金色の文字になります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

3.見開きの限定御朱印【書置き】:17種

(画像をクリック/タップすると拡大します)

| 21.干支・見開き (1種) |

22.静御前・見開き (8種) |

23.義経公・見開き (8種) |

|

|

|

| 800円・書置き | 800円・書置き | 800円・書置き |

| 毎年1種 (詳細へ) |

計8種類 <春・夏・秋・冬・各2種> (詳細へ) |

計8種類 <春・夏・秋・冬・各2種> (詳細へ) |

干支、静御前、義経公の見開き御朱印の値段は800円です。

干支は毎年柄が変わります。過去のデザインは詳細で紹介しています。

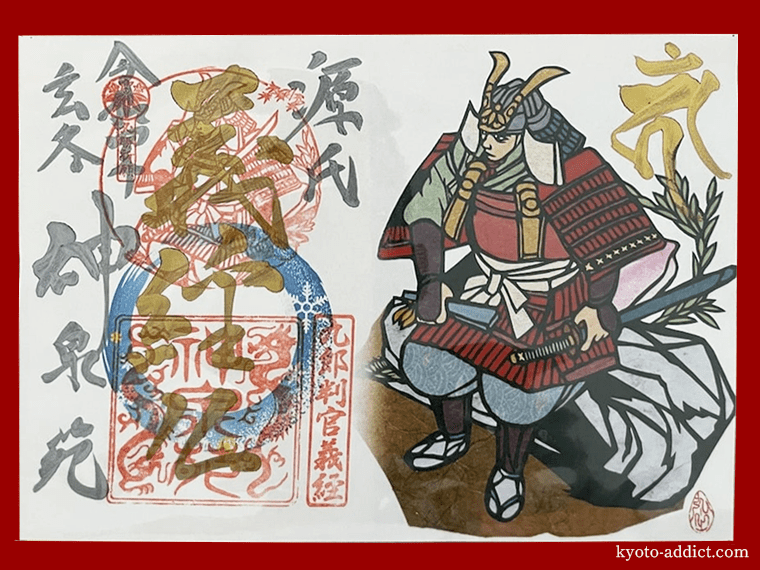

静御前と義経公の見開き右側のイラストは、切り絵作家の達富弘之さんの絵柄を印刷したものです。

4.片面の限定御朱印【書置き】:9種以上

(2023年3月撮影)

(2023年3月撮影)

片面(1枚)の限定御朱印の正確な値段と種類は、以下の理由から神泉苑の公式サイトをご確認いただくのが1番良いです。

- 種類が多すぎる

- 値段や授与タイミングの法則性が不明

▶神泉苑の公式御朱印ページはこちら

▶神泉苑の公式お知らせはこちら

→限定書置き御朱印が新たに授与される場合公式のお知らせに掲載されます。

片面(1枚)の限定御朱印の値段は500円または600円です。

過去の傾向はお伝えしておきますね。

| 神泉苑|書置き・片面(1枚)限定御朱印(過去の授与傾向) | |

|---|---|

| 上巳節【書置き】 | 2023年2月・3月 |

| 重陽節【書置き】 | 2023年8月・9月・10月 |

| 桜花宴【書置き】 | 2023年4月 |

| 嵯峨帝【書置き】 | 2023年4月 |

| 弁財天眼底御朱印 (節分限定)【書置き】 |

2023年2月~なくなり次第終了 |

| 善女龍王 特別御朱印(金台紙)【書置き】 |

2023年5月~なくなり次第終了 2024年1月~なくなり次第終了 |

| 弘法大師【書置き】 | 2024年1月~なくなり次第終了 |

| 毘沙門天【書置き】 | 2024年1月~なくなり次第終了 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

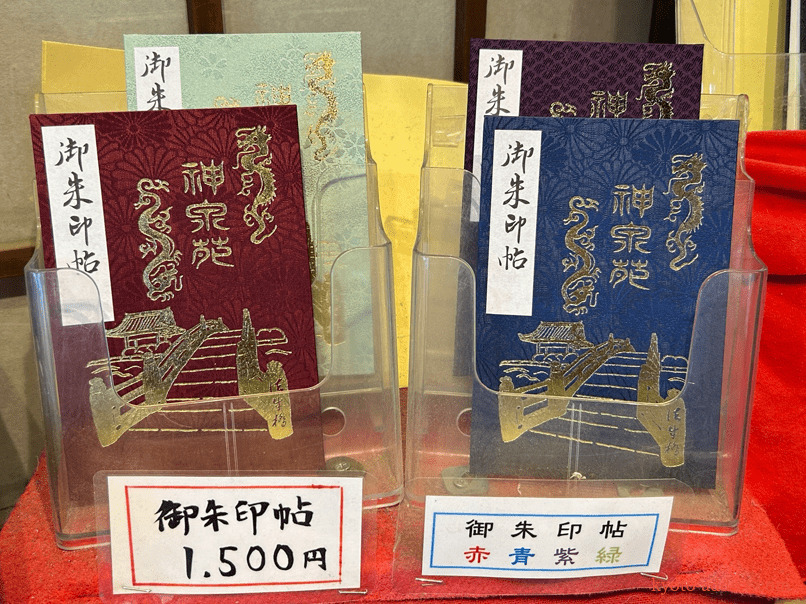

御朱印帳の一覧(種類・値段・サイズ)【神泉苑 御朱印・京都】

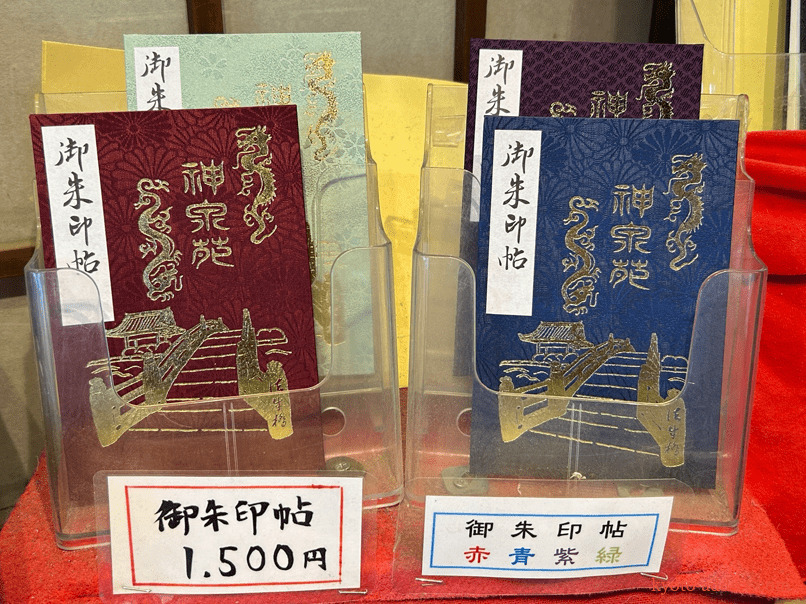

オリジナル御朱印帳2種

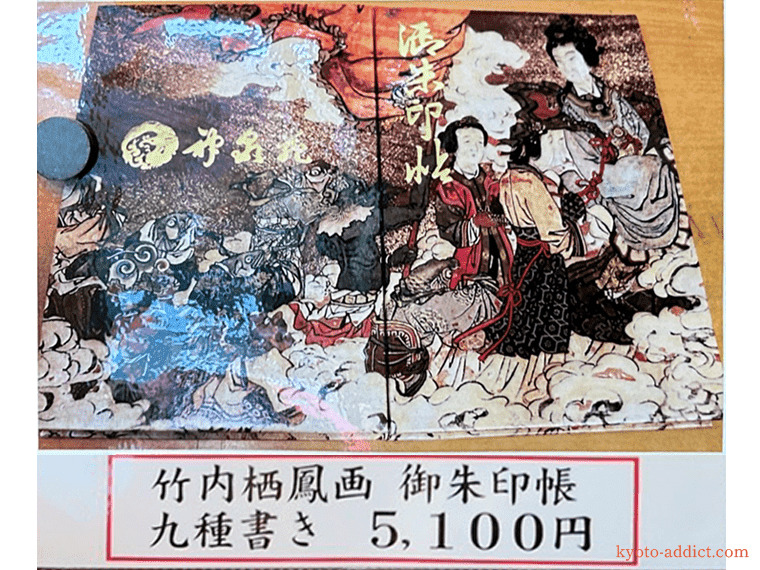

| 1.「神泉苑」御朱印帳 | 2.「竹内栖鳳画」御朱印帳 |

|

|

| 1冊1500円 | 1冊1500円 |

| 図柄1種で赤・青・紫・緑の4色 サイズ:18×12cm 仕様:蛇腹式 (詳細へ) |

図柄1種のみ サイズ:18×12cm 仕様:蛇腹式 (詳細へ) |

御朱印帳+御朱印セット2種

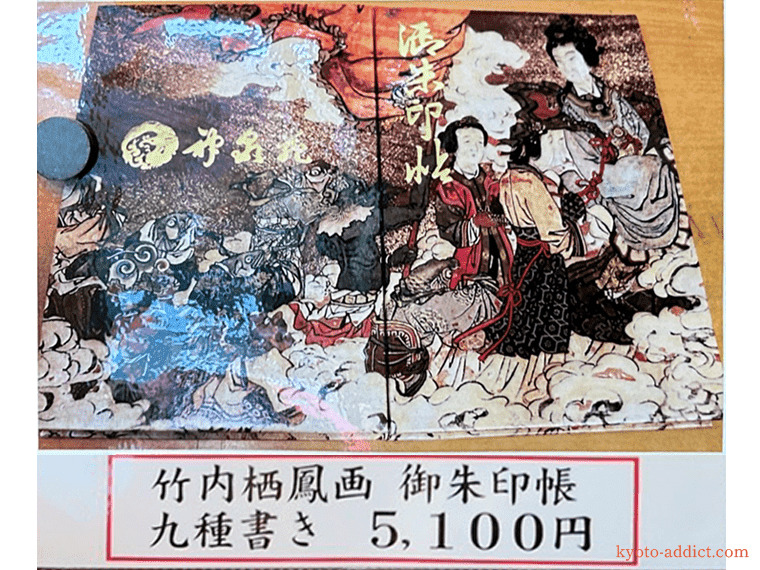

| 3.「神泉苑」御朱印帳・九種書き | 4.「竹内栖鳳」御朱印帳・九種書き |

|

|

| 1冊5,100円(9種の朱印代込) | 1冊5,100円(9種の朱印代込) |

| ・図柄1種で赤・青・紫・緑の4色 ・サイズ:18×12cm ・仕様:蛇腹式 ・御朱印:9種 (詳細へ) |

・図柄1種のみ ・サイズ:18×12cm ・仕様:蛇腹式 ・御朱印:9種 (詳細へ) |

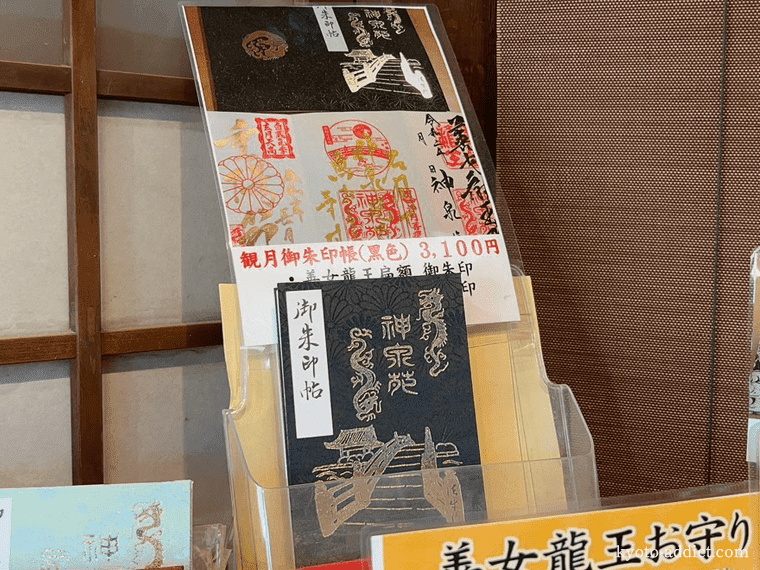

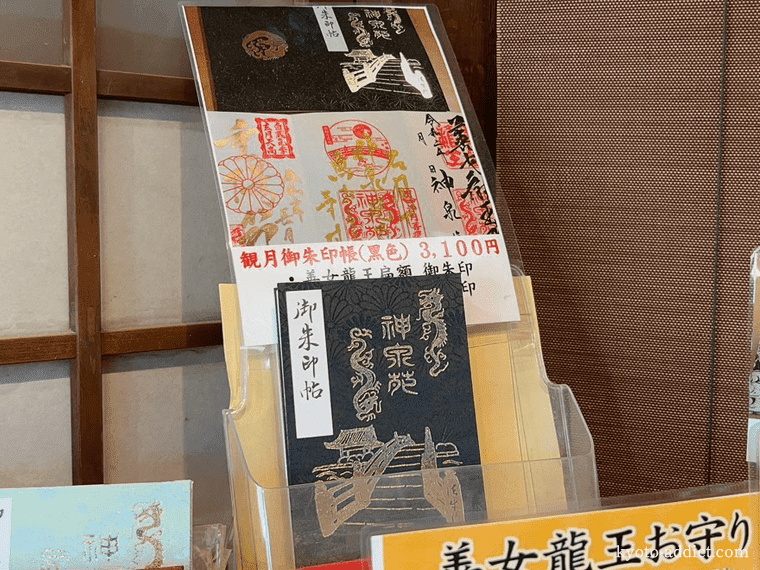

観月朱印帳(黒色)・三種書き ※期間限定

| 5.観月朱印帳(黒色)・三種書き | ||

|

||

| 1冊3,100円(3種の朱印代込) | ||

| ※期間限定:例年9月1日より11月下旬まで期間限定で頒布 | ||

| ・図柄・カラー:1種・黒のみ ・サイズ:18×12cm ・仕様:蛇腹式 ・御朱印:3種 |

||

| 善女龍王扁額・黒墨 | 観月会・金墨 | 重陽節・銅墨 |

|

|

|

| (詳細へ) | ||

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

朱印所の外観・受付時間・場所【神泉苑 御朱印・京都】

外観と受付時間

| 神泉苑 御朱印 | |

|---|---|

| 受付時間 | 9:00~16:30 ※寺務所は17:00まで空いていますが朱印受付は16:30まで |

上の写真が、神泉苑の朱印所です。

境内の「方丈(臨泉閣)」が、寺務所・朱印所・授与所になっています。

御朱印の授与時間は9時から16時30までです。

法要などがある日は、書置きのみの対応になります。

こちら↓が神泉苑の朱印所(寺務所)入口です。

場所(境内図あり)

上の境内図のA・B・Cは神泉苑にある3つの入口です。

Bの入口から入って左側にある「方丈(臨泉閣)」が、朱印所になっています。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

迷ったらこれ!オススメ御朱印【神泉苑 御朱印・京都】

おすすめ1:善女龍王

- 御朱印「善女龍王」400円・直書き

神泉苑に残される伝説で1番有名な弘法大師(空海)の雨ごいに関係する御朱印が「善女龍王」です。

平安時代、日本中の日照りの際に弘法大師(空海)が天皇の命で雨ごいをした際に、天竺(北インド)から勧請した神様が「善女龍王」です。

「善女龍王」を呼び寄せると3日間雨が降り、このことから神泉苑は祈雨の霊場になっていきます。

このエピソードから神泉苑は京都隋いつのパワースポットと言われています。

なお、善女龍王は神泉苑の池に止まることとなり、今も池の中にいらっしゃるそうです。

善女龍王とは:雨乞いの対象である竜王のうちの一尊。「善如龍王」とも表記される。

おすすめ2:恵方社

- 御朱印「恵方社」400円・直書き

神泉苑には、毎年その年の恵方に向かってくるっと回して向きを変える「恵方社」があります。

この「恵方社」は全国で神泉苑のみなので御朱印もここだけです。

なお、恵方社の神様は「歳徳神」で、その年の幸運の方角「恵方」にいらっしゃるので、礼拝するためにお社の向きをくるっと変えています。

歳徳神とは:陰陽道でその年の福徳をつかさどるとされる神。この神のいる方角を「明きの方」や「恵方」という。年によって方角が変わる。

おすすめ3:義経公と静御前を見開きで

- 御朱印「静御前」400円・直書き

- 御朱印「義経公」400円・直書き

恋物語が好きな方は、神泉苑の雨ごいで出会い恋に落ちた「静御前」と「義経公」の御朱印を見開きで書いてもらうのがオススメ!

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

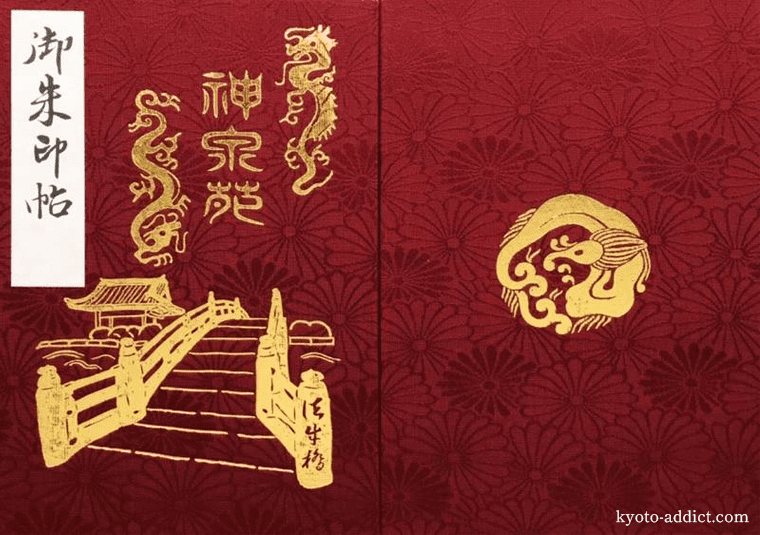

オリジナル御朱印帳の詳細(値段・サイズ&図柄や由来)【神泉苑 御朱印・京都】

1.「神泉苑」御朱印帳

基本情報

| 「神泉苑」御朱印帳 | |

|---|---|

| 値段 | 1,500円 |

| 図柄・カラー | 1種で赤・青・紫・緑の4色 |

| サイズ | 18×12cm |

| 仕様 | 蛇腹式 |

「神泉苑」御朱印帳は、1冊1500円でサイズは大判の18×12cmです。

同じ絵柄で4色あります。

2015年に青と赤が販売され、2016年12月に紫、2019年7月に緑が追加されました。

図柄について

- 地の柄:「菊」の透かし模様

- 表面中央上:「2匹の龍」と「神泉苑」の文字

表面中央下:「法成橋」と「善女龍王拝殿」 - 裏面:「雨龍」の紋

図柄は、4色とも同じものです。

神泉苑御朱印帳の絵柄「法成橋」と「善女龍王拝殿」はこちらです。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

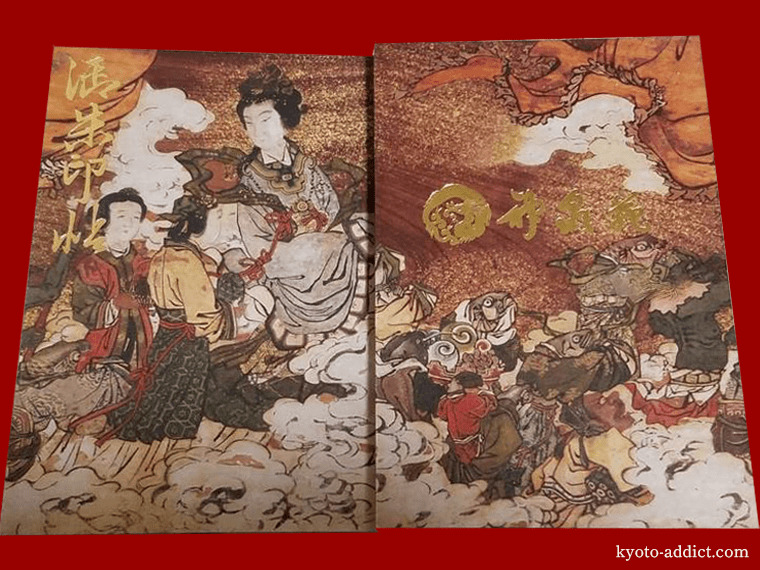

2.「竹内栖鳳画」御朱印帳

基本情報

| 「竹内栖鳳画」御朱印帳 | |

|---|---|

| 値段 | 1,500円 |

| 図柄 | 1種:竹内栖鳳画「龍神渡御の図」 |

| サイズ | 18×12cm |

| 仕様 | 蛇腹式 |

竹内栖鳳画の御朱印帳は1冊1500円でサイズは大判の18×12cmです。

2019年4月から販売されています。

竹内栖鳳(1864年-1942年):戦前の日本画家。戦前の京都画壇を代表する人物。動物を描けば、その匂いまで描くといわれた達人。

なぜ、竹内栖鳳の御朱印帳が神泉苑で販売されているかというと、竹内栖鳳の生家である魚料理店が神泉苑からすぐ近くの御池通油小路にあり、店の繁栄を祈願して神泉苑に絵馬を奉納したためです。

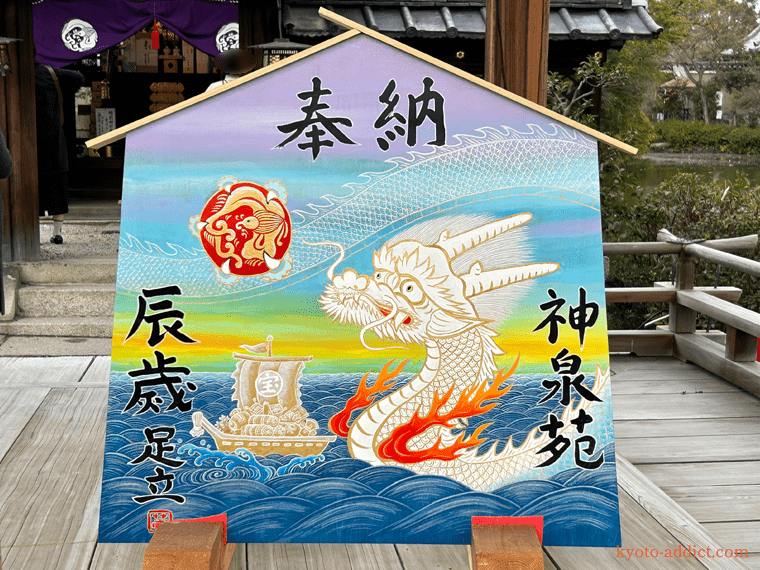

竹内栖鳳が奉納した絵馬「龍神渡御の図」が御朱印帳のデザインになっています。

図柄について

- 地の柄:竹内栖鳳画「龍神渡御の図」

- 表面左:「御朱印帖」の文字

- 裏面:「雨龍」の紋と「神泉苑」の文字

神泉苑に渡御される龍神に付き従う仕女、鯉や鯰、蛙などの水の生き物が、 描かれています。

渡御とは:1 .天皇・皇后などがおでましになることで、のちには将軍にも用いられた。 2.神輿 が進むこと。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

3.「神泉苑」御朱印帳・九種書き

基本情報

| 「神泉苑」御朱印帳・九種書き | |

|---|---|

| 値段 | 5,100円 |

| 図柄・カラー | 1種で赤・青・紫・緑の4色 |

| サイズ | 18×12cm |

| 仕様 | 蛇腹式 |

値段も朱印帳1500円+黒墨の御朱印1枚400円×9種の5100円です。

「神泉苑」御朱印帳に書かれる9種の御朱印について

神泉苑の朱印所(寺務所)で、9種の御朱印は何になるのか聞いてみたところ、直書きリストから選べるようです。

直書きリストにある10種をすべて書くこともでき、その場合1枚(1体)分の御朱印400円をプラスすればOKとのこと。

4.「竹内栖鳳」御朱印帳・九種書き

基本情報

| 「竹内栖鳳画」御朱印帳・九種書き | |

|---|---|

| 値段 | 5,100円 |

| 図柄 | 1種:竹内栖鳳画「龍神渡御の図」 |

| サイズ | 18×12cm |

| 仕様 | 蛇腹式 |

すでに紹介している「竹内栖鳳画」御朱印帳にあらかじめ9種類の御朱印が書かれた朱印帳のはずなのですが、直書き可能な日であればその場で書いていただけるようです。

値段も朱印帳1500円+黒墨の御朱印1枚400円×9種の5100円です。

「竹内栖鳳画」御朱印帳に書かれる9種の御朱印について

神泉苑の朱印所(寺務所)で、9種の御朱印は何になるのか聞いてみたところ、直書きリストから選べるようです。

直書きリストにある10種をすべて書くこともでき、その場合1枚(1体)分の御朱印400円をプラスすればOKとのこと。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

5.「観月」朱印帳(黒色)・3種書き ※期間限定

| 5.観月朱印帳(黒色)・三種書き ※期間限定 | ||

|

||

|

|

|

基本情報

| 観月朱印帳(黒色)・3種書き | |

|---|---|

| 値段 | 3,100円 ※2022年は2,900円でしたが値上がりしました。 |

| 図柄・カラー | 1種・黒色のみ |

| サイズ | 18×12cm |

| 仕様 | 蛇腹式 |

| 3種の御朱印 | 「善女龍王扁額」「観月会」「重陽節」 |

観月朱印帳(黒色)は、例年9月1日より11月下旬まで期間限定で頒布されます。

値段は朱印込で1冊3,100円。サイズは、大判サイズの18×12cmです。

図柄について

- 地の柄:「菊」の透かし模様

- 表面中央上:「2匹の龍」と「神泉苑」の文字

表面中央下:「法成橋」と「善女龍王拝殿」 - 裏面:「雨龍」の紋

神泉苑の朱印帳と同じ図柄です。

観月御朱印帳に書かれる3種の御朱印について

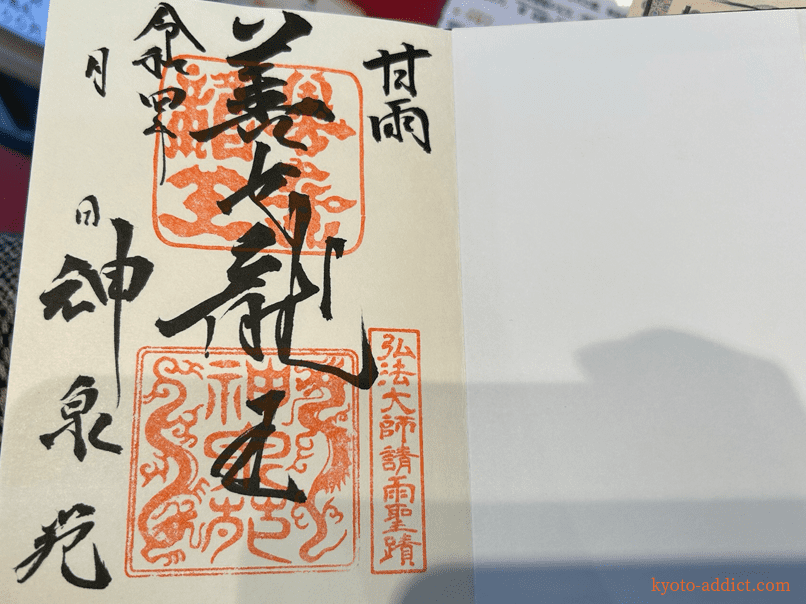

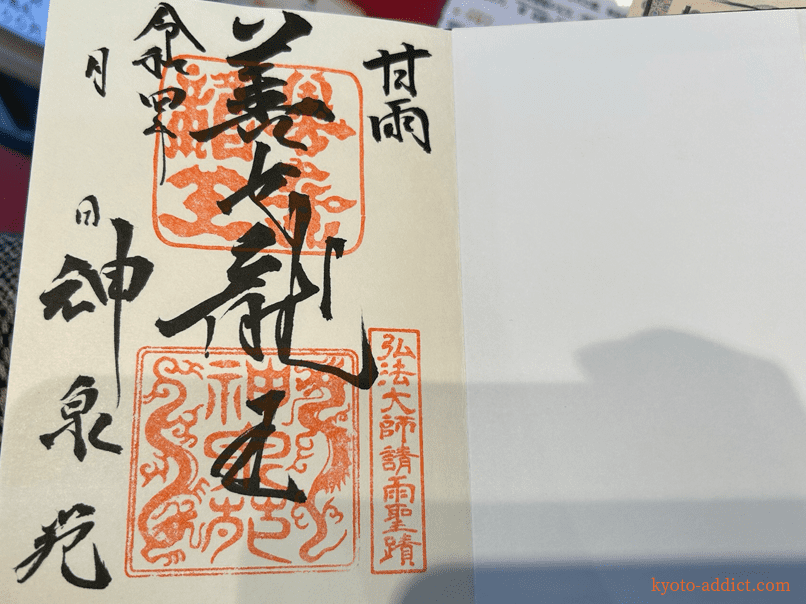

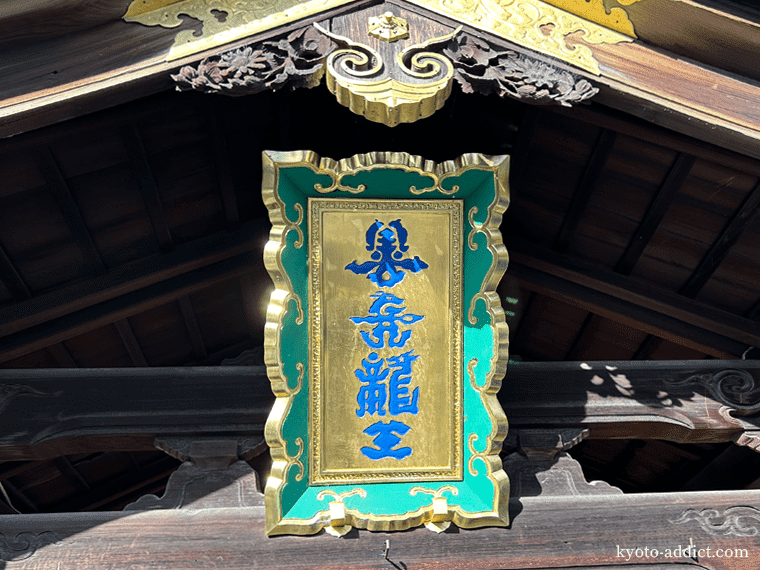

1)善女龍王扁額・黒墨

観月会御朱印帳に書かれる「善女龍王扁額」御朱印は、「通常の善女龍王」御朱印と2か所が異なります。

- 右列の墨字が「奉納」ではなく「甘雨」

- 中央上の朱印が「火焔宝珠 梵字」ではなく「善女龍王の扁額」

ちなみに「善女龍王の扁額」は、善女龍王の本殿にかある扁額の文字を朱印にしたものです。

こちら↓が扁額です。

2)観月会(与謝蕪村の俳句)・金墨

通常の観月会(与謝蕪村の俳句)との違いは墨の色のみです。

ただ、金墨は1枚600円なので観月会の朱印帳で購入する方が断然お得です。

3)重陽節・銅墨

期間限定御朱印「重陽節」との違いは墨の色と日付が和暦と長月になる2点です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

通常御朱印の詳細(墨字・朱印・由来など)【神泉苑 御朱印・京都】

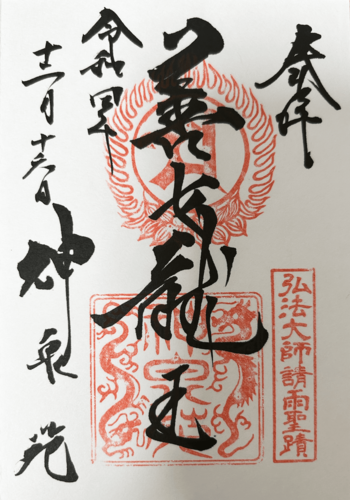

1.善女龍王の御朱印【直書き】

| 善女龍王の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:弘法大師請雨聖跡 |

| 中央の列 | ・墨字:善女龍王(読み方:ぜんにょりゅうおう) ・朱印上:火焔宝珠 梵字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

| 神泉苑 公式の解説 |

弘法大師が祈雨修法により呼びになった御本尊の神様。私たちの願いを叶えてくださる。 |

神泉苑の中央にある「善女龍王社」の御朱印です。

神泉苑には、平安時代に天皇の命を受け、弘法大師(空海)が雨乞の儀式の際に天竺(北インド)から善女竜王を呼び出し、雨を降らせたという伝説があります。

善女竜王は、この時から神泉苑の池(成法池)にお住まいです。

善女龍王とは:雨乞いの対象である竜王のうちの一尊。「善如龍王」とも表記される。

なお、善女竜王のご利益は「五穀豊穣」です。

善女龍王を祀る場所は他に以下がありますが「善女龍王」の御朱印があるのは、神泉苑だけです。(記事執筆時)

- 京都・東寺の「善女大龍王の塚」

- 和歌山・高野山の「壇上伽藍」

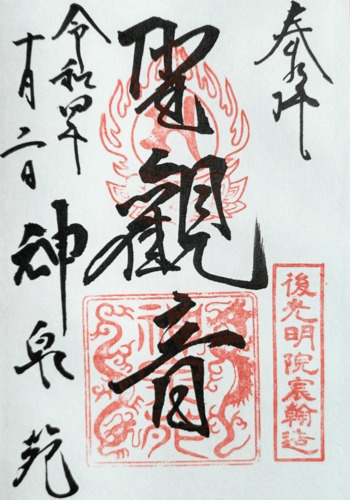

2.聖観音の御朱印【直書き】

| 聖観音の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:後光明院宸翰造 |

| 中央の列 | ・墨字:聖観音(読み方:しょうかんのん) ・朱印上:火焔宝珠 梵字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

| 神泉苑 公式の解説 |

本堂に祀られた後光明天皇ゆかりの御本尊の仏様。私たちの救いを求める声を見聞きし、救いの手を差し伸べる。 |

神泉苑の本堂「利生殿」の本尊・聖観世音菩薩の御朱印です。

後光明天皇の宸翰で造られた観音様で、ご利益は「病気平癒」

後光明天皇とは:第110代天皇(在位: 1643年11月14日〈寛永20年10月3日〉 – 1654年10月30日〈承応3年9月20日〉)

宸翰とは:天皇直筆の文書

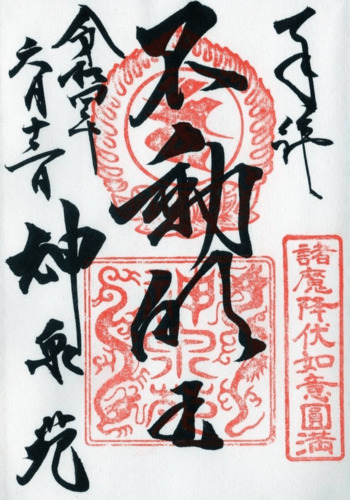

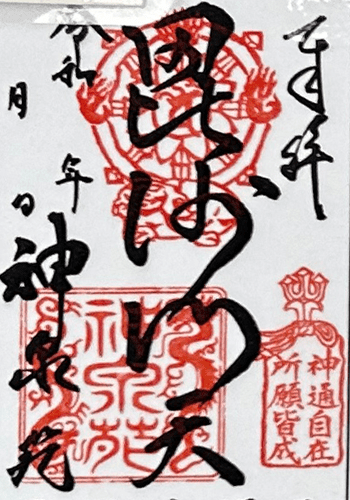

3.不動明王の御朱印【直書き】

| 不動明王の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:諸魔降伏如意圓満 |

| 中央の列 | ・墨字:不動明王(読み方:ふどうみょうおう) ・朱印上:火焔宝珠 梵字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

神泉苑の本堂「利生殿」の右尊・不動明王の御朱印です。

不動明王のご利益は所願成就。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

4.弁財天の御朱印【直書き】

| 弁財天の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:増運 ・朱印:福徳圓満御宝神 |

| 中央の列 | ・墨字:辨財天 ・朱印上:火焔宝珠 梵字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

神泉苑内の弁天堂に祀られる「増運弁財天」の御朱印。

中央上段の朱印にいる「なまず」は弁財天の眷属です。

ご利益は「開運守護」。

ちなみに、神泉苑の弁天堂の屋根の上にある鬼瓦もなまずになっていてとてもかわいいですよ。

増運弁財天とは:財宝や智恵を授けて下さる古代インドの神様

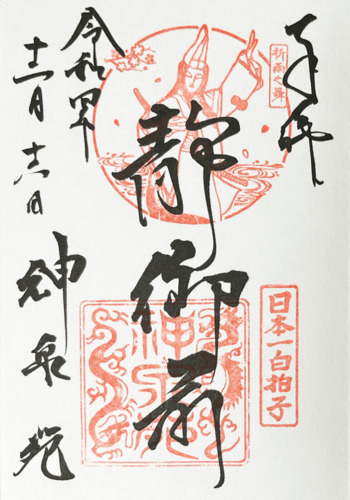

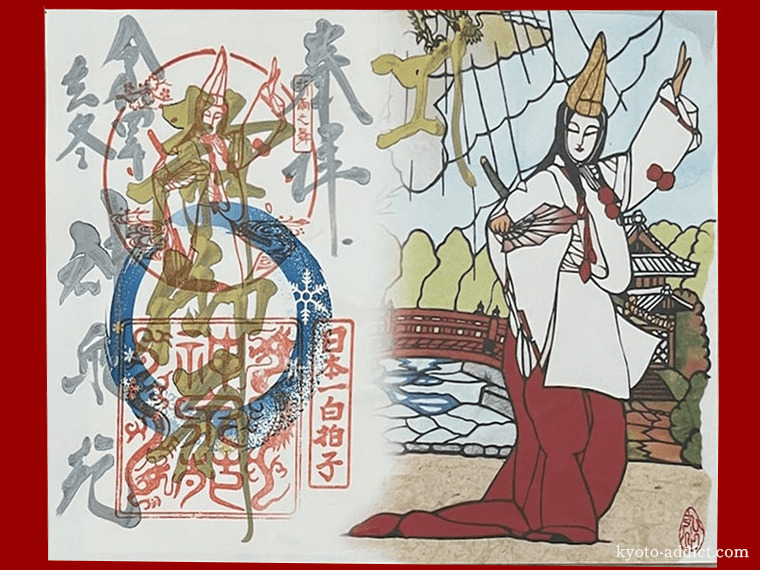

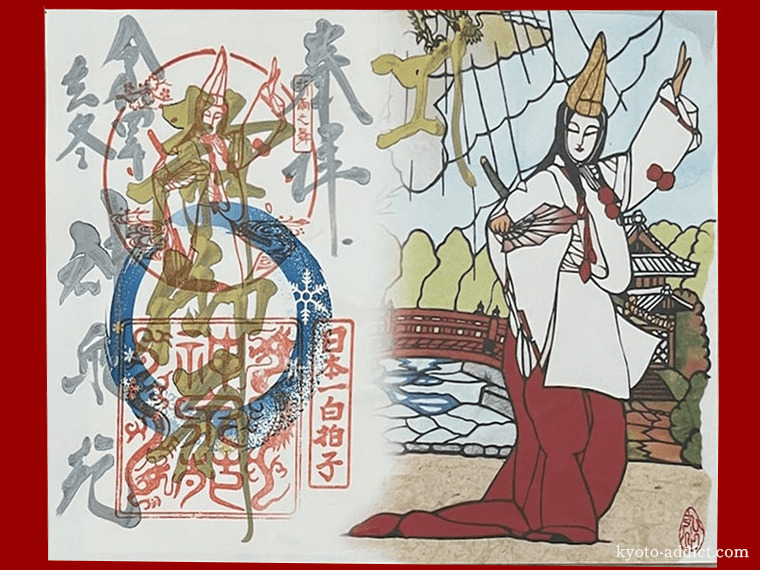

5.静御前の御朱印【直書き】

| 静御前の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:日本一白拍子 |

| 中央の列 | ・墨字:静御前 ・朱印上:静御前イラストと「祈雨之舞」の文字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

平安時代に後白河法皇の命で神泉苑で祈雨の舞を舞った白拍子のひとり「静御前」の御朱印です。

静御前は100番目の白拍子で、静御前が舞うと雨が降り、後白河法皇から「日本一の舞」と称された姿が朱印のデザインになています。

静御前のイラストは、切り絵作家・達富弘之さんのデザインです。

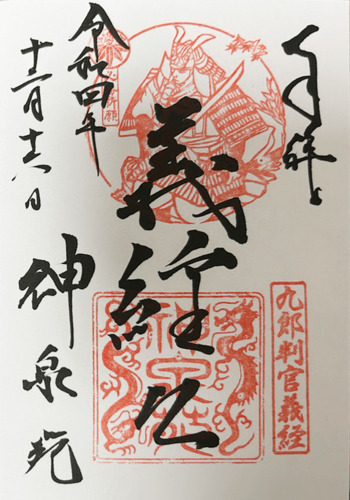

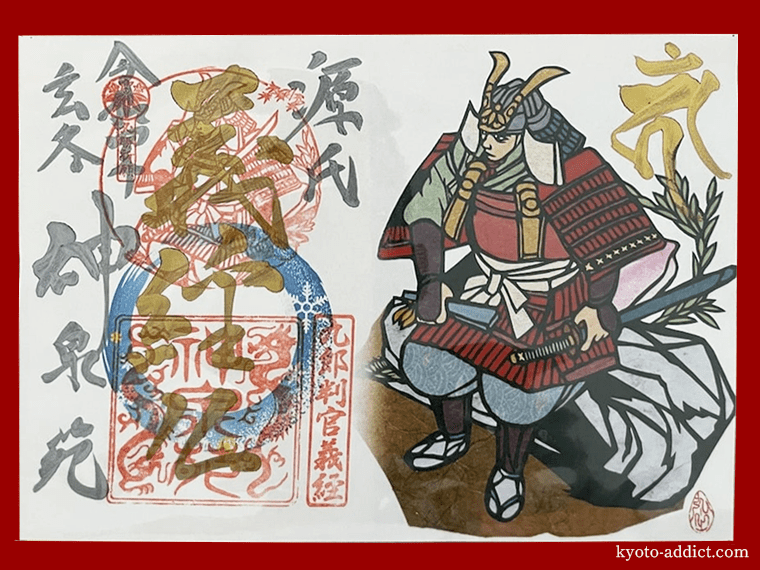

6.義経公の御朱印【直書き】

| 義経公の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:九郎判官義経 |

| 中央の列 | ・墨字:義経公 ・朱印上:義経公イラストと「必勝祈願」の文字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

平安時代に後白河法皇の命で神泉苑で祈雨の舞を舞う静御前を見初めた源の義経の御朱印です。

朱印にある「九郎判官」は義経を指す言葉です。

義経の職位の別称が「判官」で、義経本人が九男だったことから「九郎判官」と呼ばれていたそうです。

義経のイラストは、切り絵作家・達富弘之さんのデザインです。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

7.恵方社の御朱印【直書き】

| 恵方社の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:〇〇歳(〇〇はその年の恵方:上の画像は壬寅) ・朱印:歳徳神〇〇之間(〇〇は十干の恵方:上の画像は亥子) |

| 中央の列 | ・墨字:静御前 ・朱印上:静御前イラスト ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

神泉苑内にある「恵方社」の御朱印です。

恵方社の神様は「歳徳神」で、その年の幸運の方角「恵方」にいらっしゃるので、礼拝するためにお社の向きをくるっと変えています。

なので、御朱印の右の列に書かれる文字は毎年変わります。

| 今後の十干・十二支 | |||

| 2023年 | 癸卯(みずのと-う) →南南東 |

2027年 | 丁未(ひのと-ひつじ) →北北西 |

| 2024年 | 甲辰(きのえ-たつ) →東北東 |

2028年 | 戊申(つちのえ-さる) →南南東 |

| 2025年 | 乙巳(きのと-み) →西南西 |

2029年 | 己酉(つちのと-とり) →東北東 |

| 2026年 | 丙午(ひのえ-うま) →南南東 |

2030年 | 庚戌(かのえ-いぬ) →西南西 |

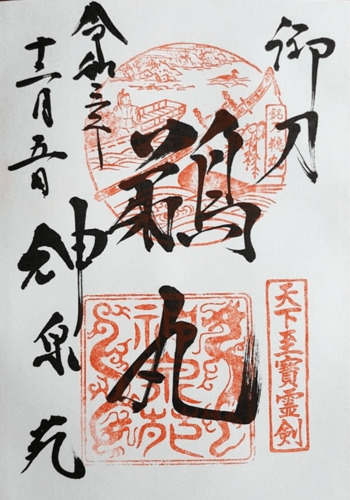

8.鵜丸の御朱印【直書き】

| 鵜丸の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:御刀 ・朱印:天下至霊験 |

| 中央の列 | ・墨字:静御前 ・朱印上:鵜漁のイラストと「銘刀鵜丸」の文字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

「鵜丸」は、神泉苑で白河院が管弦の催しの後に鵜飼いを見ていた際に、鵜が咥えていた太刀の名前。

神泉苑に残る伝説にまつわる御朱印です。

御刀「鵜丸」は代々天皇に受け継がれたのちに源為義へ受け継がれるが、源為義が保元の乱に敗れたため朝廷に返されたとされています。

鵜丸の御朱印は「毎月の直書き御朱印リスト10種」から外れることも多々あります。

以下の時に外れる傾向があります。

- 期間限定御朱印がある月:3月・4月・7月・9月・10月

- 新たに御朱印が増えたとき

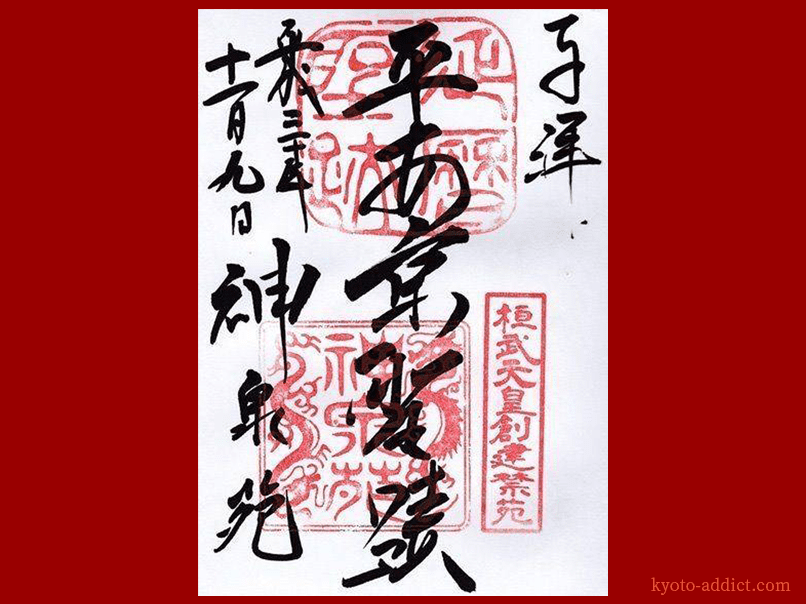

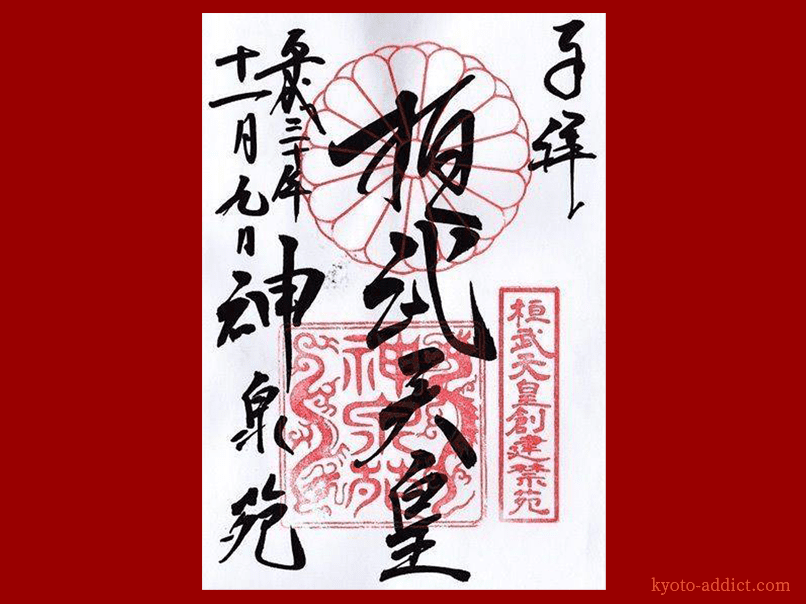

9.平安京聖跡の御朱印【直書き】

| 平安京聖跡の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:桓武天皇創建禁苑 |

| 中央の列 | ・墨字:平安京聖跡 ・朱印上:延暦聖跡 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

「平安京聖跡」の御朱印は、神泉苑が平安京遷都(延暦13年)の際に造営された禁苑(天皇のお庭)であることを表す御朱印です。

「平安京聖跡」の御朱印はここ1年くらい「毎月の直書き御朱印リスト(10種)」に掲載されていません。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

期間限定御朱印の詳細(墨字・朱印・由来など)【神泉苑 御朱印・京都】

10.桃節句の御朱印【直書き】(3月限定)

| 桃節句の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字上:御燈 ・朱印:雛祭り ・墨字下:年月(和暦〇年〇月〇日) |

| 中央の列 | ・墨字:桃節句 ・朱印:雨龍 |

| 右の列 | ・墨字:洛中神泉苑 ・朱印:神泉苑 |

五節句の一つ「桃の節句」の御朱印です。

神泉苑の「桃の節句」に関するエピソードは見当たらないので、単に季節限定の御朱印のようです。

御燈とは:陰暦3月3日と9月3日に、天皇が北斗星を祀って燈火を献じた朝廷の儀式

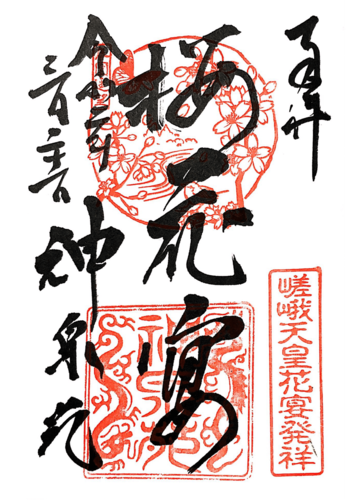

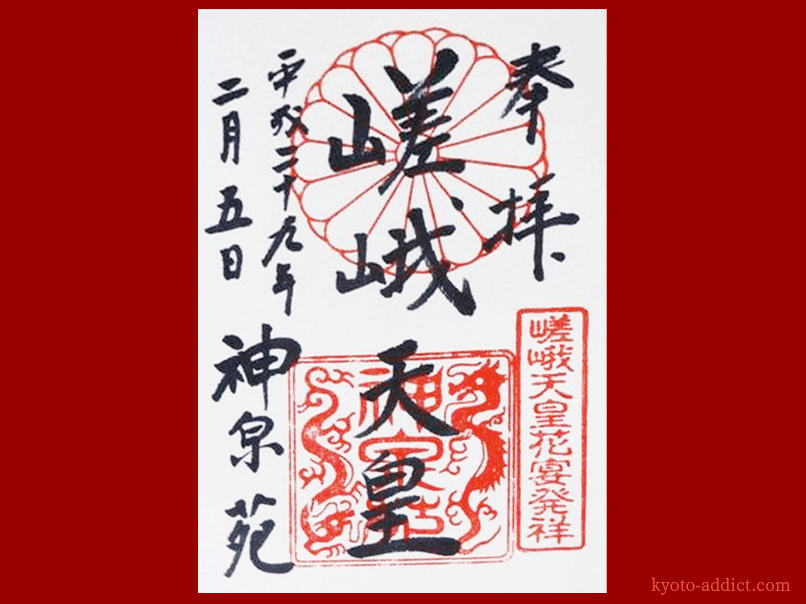

11.桜花宴の御朱印【直書き】(4月限定)

| 桜花宴の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:嵯峨天皇花宴発祥 |

| 中央の列 | ・墨字:桜花宴 ・朱印上:桜・蝶・鴬のイラストと「春園遥望」の文字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

「桜花宴」は、神泉苑で嵯峨天皇が行った「花宴の節」に因んだ御朱印です。

嵯峨天皇が行った「花宴の節」が花見の始まりとされています。

公式の解説もシェアしますね。

弘仁3年(812)2月12日(新暦では三月末)、嵯峨天皇が神泉苑に行幸して桜の樹をご覧になり、 文人達に詩を詠ませたのが、花見の始まりと言われています。 以後、嵯峨天皇は毎年のように神泉苑にて花宴の詩会を催されました。

(引用元:神泉苑公式サイト)

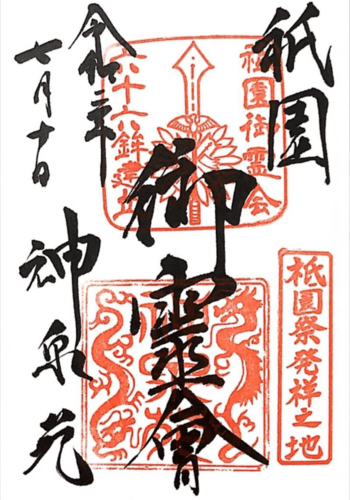

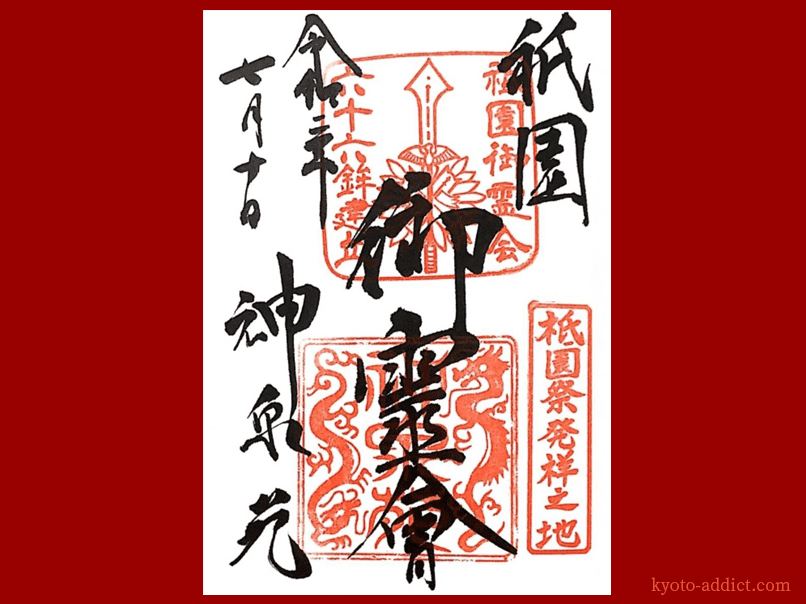

12.御霊会の御朱印【直書き】(7月限定)

| 御霊会の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:祇園 ・朱印:天下泰平五穀豊穣 |

| 中央の列 | ・墨字:御霊会 ・朱印上:鉾のイラストと「祇園御霊会」「六十六鉾建立」の文字 ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

「御霊会」は、平安時代に疫病や天災を鎮めるために神泉苑で行われた霊を鎮める祭事を表す御朱印です。

疫病や天災は、政治的失脚などで志ならずに亡くなった人々の霊(御霊)が原因と考えられていました。

この神泉苑の御霊会が今も続く祇園祭の始まりとされています。

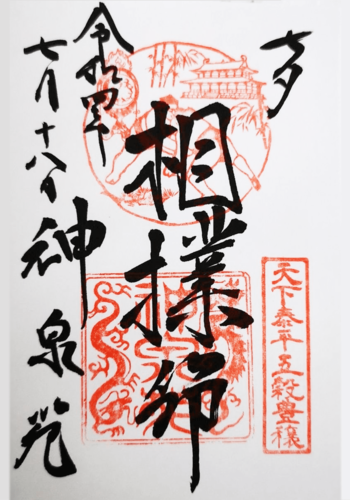

13.相撲節の御朱印【直書き】(7月限定)

| 相撲節(すまひのせちえ)の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:七夕 ・朱印:日本一白拍子 |

| 中央の列 | ・墨字:静御前 ・朱印上:相撲のイラスト ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

「相撲節会(すまひのせちえ)」は、平安時代に天皇が神泉苑で行った天覧相撲を表す御朱印です。

日本の国技「相撲」は、奈良・平安時代には宮中行事だったそうです。

平安時代、7月7日に七夕の歌会が行われ、その時に相撲節会も合わせて開催されていたので7月の限定御朱印になっています。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

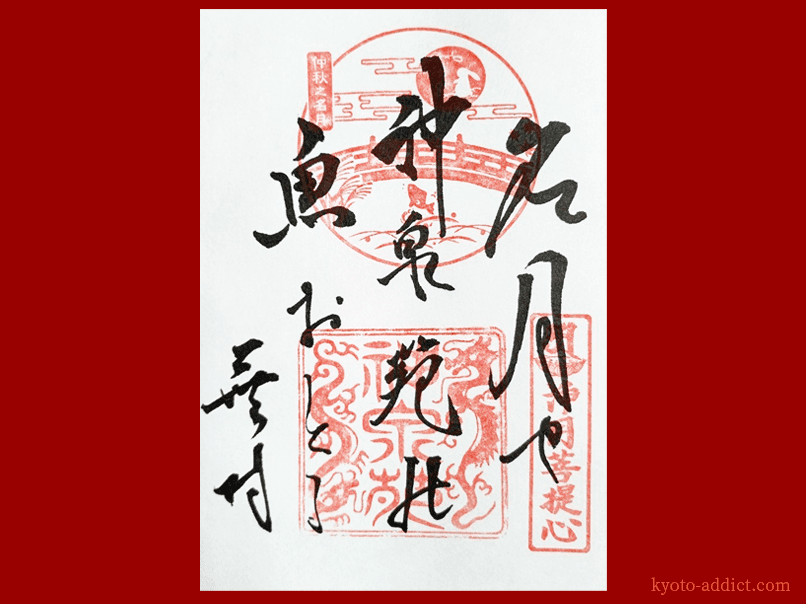

14.観月会の御朱印【直書き】(9月・10月限定)

| 観月会の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:名月や ・朱印:浄月菩薩心 |

| 中央の列 | ・墨字:神泉苑乃 ・朱印上:満月と法成橋と鯉のイラスト ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字左: 魚おどる ・墨字右:蕪村 |

神泉苑の観月会の御朱印は、江戸時代の俳人で画家でもある与謝蕪村が神泉苑で詠んだ俳句「名月や神泉苑乃(の)魚おどる」の御朱印です。

菩提心とは:悟りを求める心

ああああ

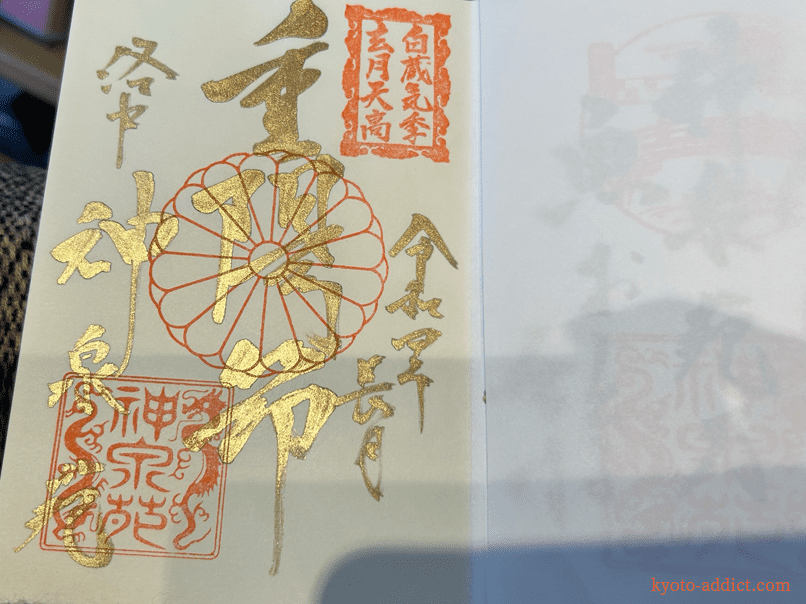

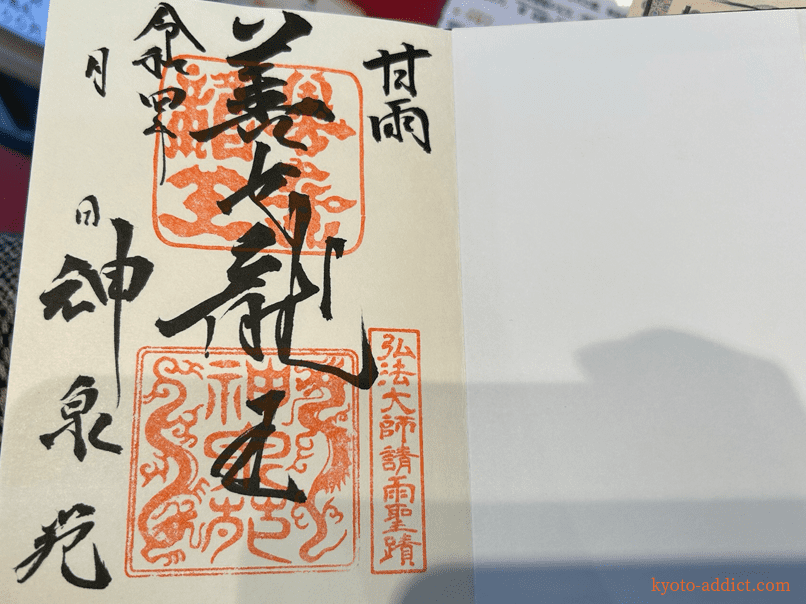

15.重陽節の御朱印【直書き】(9月・10月限定)

| 重陽節の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・朱印:白蔵気季玄月天高 |

| 中央の列 | ・墨字:重陽節 ・朱印:菊の紋 |

| 右の列 | ・墨字:洛中神泉苑 |

「重陽節」は陰陽で陽となる奇数の9が重なる9月9日の節句を表します。

平安時代、神泉苑で嵯峨天皇が 漢詩と菊の宴を催していたことから、菊の御門入りの御朱印になっています。

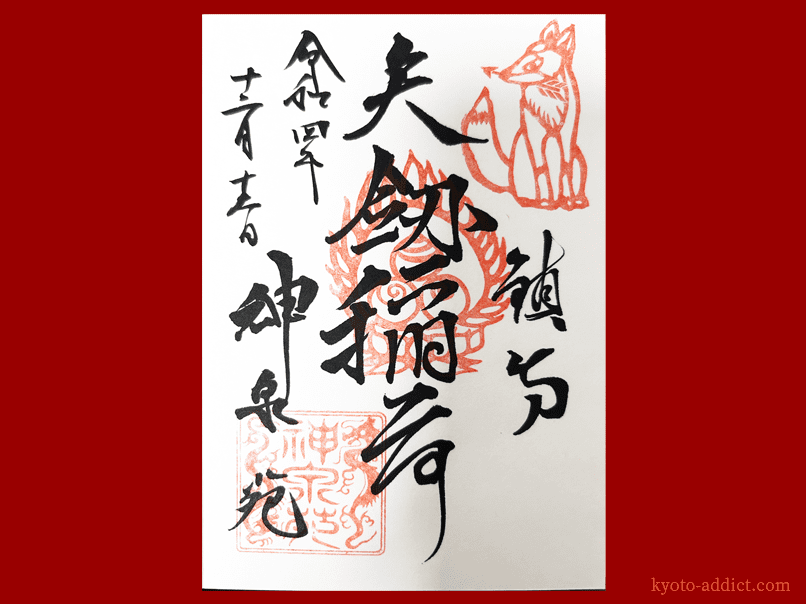

16.矢剣稲荷の御朱印【直書き】

| 矢剣稲荷の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・朱印:矢を加えた狐 ・墨字:鎮守 |

| 中央の列 | ・墨字:矢剣稲荷 ・朱印:火焔と3つ宝珠 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

「矢剣稲荷」は、神泉苑にある矢剣社(矢剣大明神社)の御朱印です。

矢剣大明神は手に持った矢と剣で参詣者を守り、ご利益は「五穀豊穣、商売繁昌」です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

17.武蔵坊弁慶の御朱印【直書き】

| 武蔵坊弁慶の御朱印 | |

|---|---|

| 左の列 | ・墨字:武蔵坊 ・朱印:怪力無双荒法師 |

| 中央の列 | ・墨字:弁慶 ・朱印上:弁慶のイラスト ・朱印下:神泉苑 |

| 右の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

源義経の従者として平家との合戦で武勲を立てた武蔵坊弁慶の御朱印です。

神泉苑の秘仏毘沙門天に戦勝を祈ったというエピソードがあるそうです。

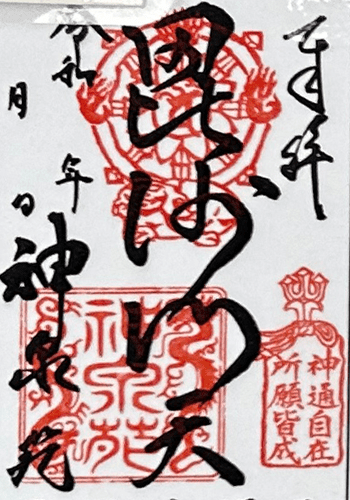

18.毘沙門天の御朱印【直書き】

| 毘沙門天の御朱印 | |

|---|---|

| 右の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:神通自在所願皆なる |

| 中央の列 | ・墨字:毘沙門天 ・朱印上:法輪梵字印(梵字「ベイ」)毘沙門天を表す梵字 ・朱印下:神泉苑 |

| 左の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

平安時代に神泉苑の北門(御幸門)にお祀りされていた秘仏・毘沙門天像の御朱印です。

2024年1月に初公開にあたり追加された御朱印です。

毘沙門天さまはこちら↓です。弁慶が戦勝を祈った毘沙門天さまですね。

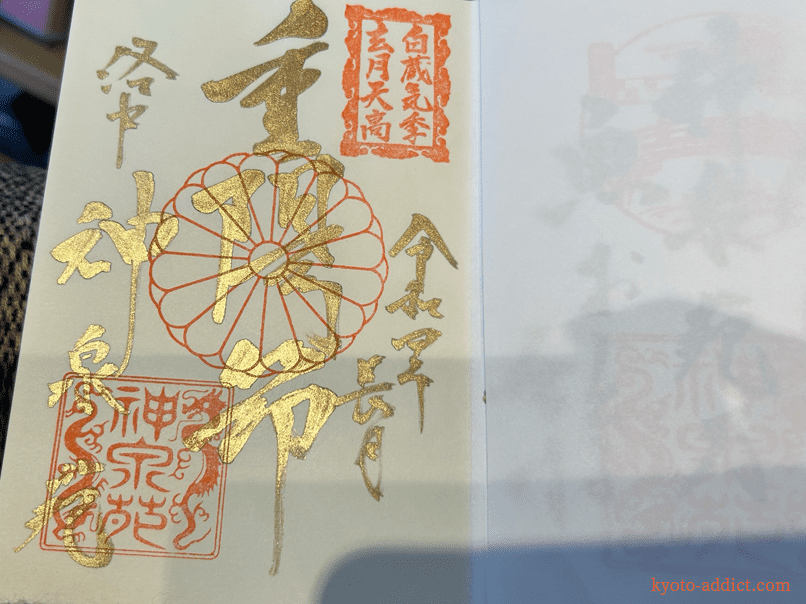

19.嵯峨天皇の御朱印【直書き】

| 嵯峨天皇の御朱印 | |

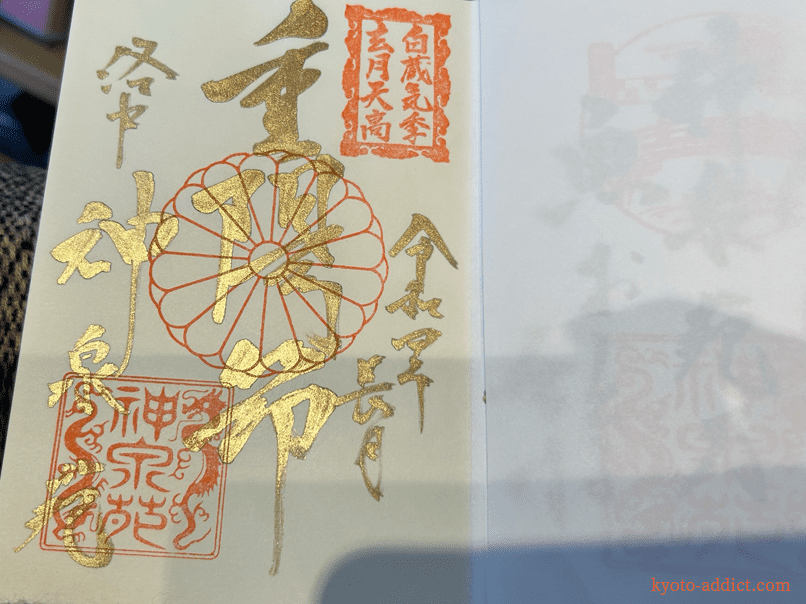

|---|---|

| 右の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:嵯峨天皇花宴発祥 |

| 中央の列 | ・墨字:嵯峨天皇 ・朱印上:菊の紋 ・朱印下:神泉苑 |

| 左の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

神泉苑に記録上43回行幸され、神泉苑で「花宴の節」を初めて行い、 桜の花見と詩宴を催した嵯峨天皇の御朱印です。

嵯峨天皇とは:桓武天皇の第二皇子で第52代天皇(在位:809年~823年5)

嵯峨天皇の御朱印は約1年「直書きリスト」に掲載されていません。

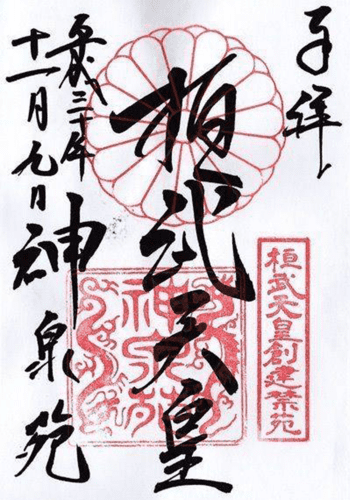

20.桓武天皇の御朱印

| 桓武天皇の御朱印 | |

|---|---|

| 右の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:桓武天皇創建禁苑 |

| 中央の列 | ・墨字:桓武天皇 ・朱印上:菊の紋 ・朱印下:神泉苑 |

| 左の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

神泉苑を作った桓武天皇の御朱印です。

神泉苑は、禁苑と呼ばれる天皇のための庭として造園されましたが、時代の流れの中で東寺が管轄することとなり、現在は東寺真言宗のお寺になっています。

桓武天皇とは:「平安京」を造都した第50代天皇(在位781~806)

桓武天皇の御朱印は約1年「直書きリスト」に掲載されていません。

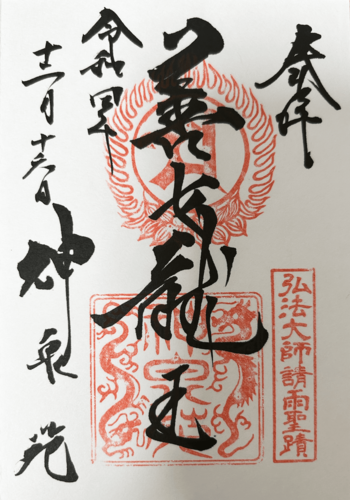

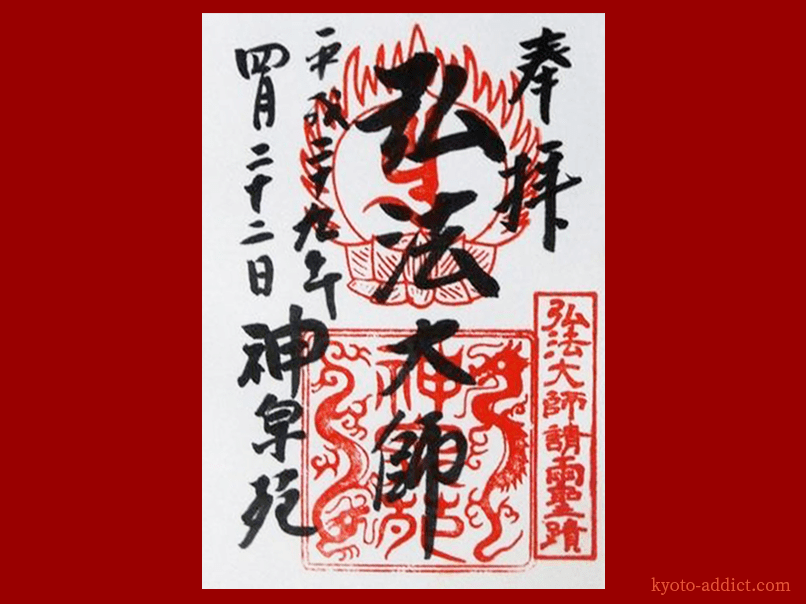

21.弘法大師の御朱印

| 弘法大師の御朱印 | |

|---|---|

| 右の列 | ・墨字:奉拝 ・朱印:弘法大師霊請雨霊蹟 |

| 中央の列 | ・墨字:弘法大師 ・朱印上:梵字 ・朱印下:神泉苑 |

| 左の列 | ・墨字:年月(和暦〇年〇月〇日) ・墨字:神泉苑 |

「弘法大師」は神泉苑で雨ごいを行った空海を表す御朱印です。(弘法大師=空海)

神泉苑が雨乞いの霊場と言われるようになったのは、弘法大師(空海)が、天竺(北インド)から善女龍王を読んで雨を降らせてからだそうです。

弘法大師の御朱印は約1年「直書きリスト」に掲載されていません。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

見開きの御朱印の詳細(墨字・朱印・由来など)【神泉苑 御朱印・京都】

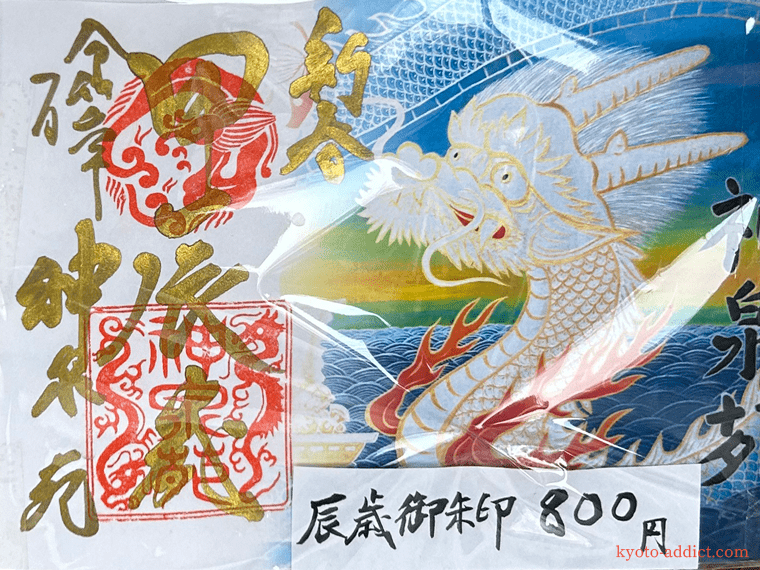

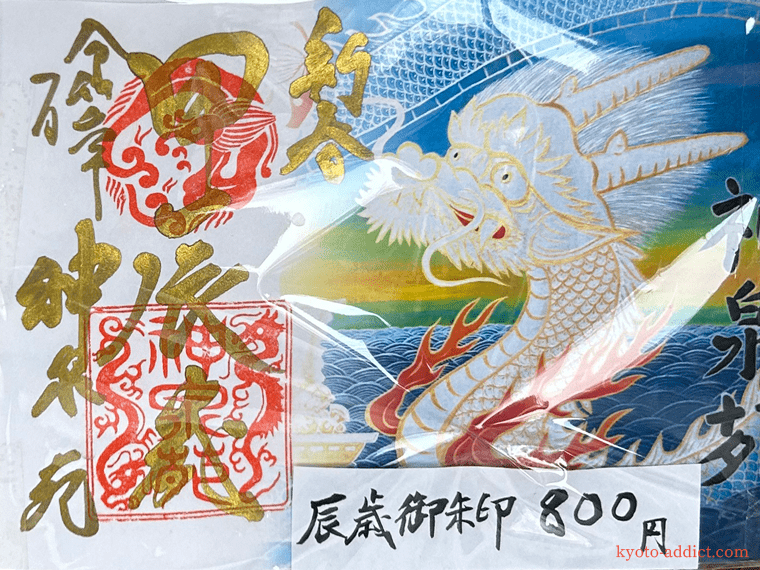

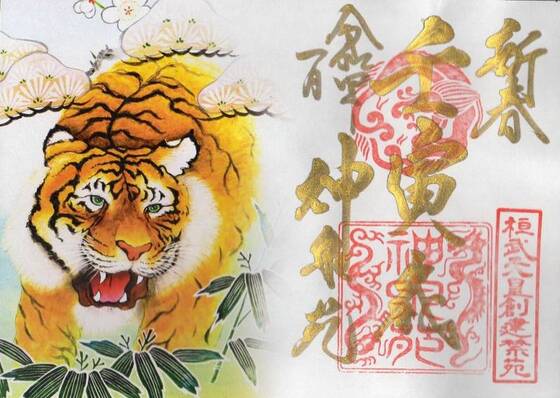

1.干支の御朱印【書置き・見開き】

| 2024年干支の御朱印 |

|

| 見開き・書置きのみ:800円 |

2024年辰年の絵柄は毎年恒例の京友禅作家・足立茂さんが奉納された絵馬の絵柄が御朱印になってます。

ちなみにこちら↓が奉納された絵馬です。

過去の干支御朱印

| 2021年牛年 | 2022年寅年 | 2023年卯年 |

|

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

2.静御前の御朱印6種【書置き・見開き】

義経公見開き・書置きバージョンは、春・夏・秋・冬の4シーズン各2種の合計8種あります。

右の静御前のイラストは、切り絵作家・達富弘之さんのデザインです。

全8種の違いは次の2点です。

- 墨文字の色

- 左側の中央列、真ん中の丸の色と模様

ちなみに、上の画像は「冬1」です。

このバージョンは、中央の丸が青く、雪の結晶だけですが「冬2」は同じ青で雪の結晶と花の模様になります。

8種それぞれの絵柄を見たい方は神泉苑公式サイトをご確認ください。

▶静御前公見開き・書置き「春1」はこちら

▶静御前見開き・書置き「春2」はこちら

▶静御前見開き・書置き「夏1」はこちら

▶静御前見開き・書置き「夏2」はこちら

▶静御前見開き・書置き「秋1」はこちら

▶静御前見開き・書置き「秋2」はこちら

▶静御前見開き・書置き「冬1」はこちら

▶静御前見開き・書置き「冬2」はこちら

静御前見開き・書置きの御朱印は、神泉苑朱印所で下の画像のようにBOXに入っています。行くタイミングでBOXが置いてある場所が少し異なります。

| 朱印所入口のBOXの配置はその日その日で変わる | |

|

|

3.義経公の御朱印6種【書置き・見開き】

ちなみに、上の画像は「冬1」です。

このバージョンは、中央の丸が青く、雪の結晶がありますが「冬2」は黄色で違う模様になります。(模様が何か識別できず。。)

8種それぞれの絵柄を見たい方は神泉苑公式サイトをご確認ください。

▶義経公見開き・書置き「春1」はこちら

▶義経公見開き・書置き「春2」はこちら

▶義経公見開き・書置き「夏1」はこちら

▶義経公見開き・書置き「夏2」はこちら

▶義経公見開き・書置き「秋1」はこちら

▶義経公見開き・書置き「秋2」はこちら

▶義経公見開き・書置き「冬1」はこちら

▶義経公見開き・書置き「冬2」はこちら

義経公見開き・書置きの御朱印も、神泉苑朱印所で下の画像のようにBOXに入っています。行くタイミングでBOXが置いてある場所が少し異なります。

| 朱印所入口のBOXの配置はその日その日で変わる | |

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

交通アクセス【神泉苑 御朱印・京都】

最寄り駅(バス・電車)と住所

| 神泉苑の最寄り駅(バス・電車)と住所 | |

|---|---|

| バス停 | ・京都市営バス(市バス)「神泉苑前」下車、徒歩約1分 →15系統のバス ・京都市営バス(市バス)「堀川御池」下車、徒歩約5分 →9または50系統のバス |

| 駅(鉄道) | ・地下鉄東西線「二条城前」駅下車、徒歩約2分 ※出口3が1番神泉苑に近い ・阪急「四条大宮」駅下車、徒歩10分 ・JR「二条」駅下、徒歩約10分 |

| 住所 | 京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町167 |

駐車場・駐輪場【神泉苑 御朱印・京都】

| 神泉苑の駐車場・駐輪場 | |

|---|---|

| 駐車場 | 参拝者用の駐車場はない ※最寄りのコインパーキングを利用 |

| 駐輪場 | 駐輪場用意されているわけではありませんが、 社務所前のスペースに止める方が多いです |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

周辺の御朱印スポット【神泉苑 御朱印・京都】

「二条城」:徒歩5分圏内の世界遺産

二条城は、お城なので「御朱印」ではなく「御城印(入場記念符)」と呼ぶのですが、御朱印のお城バージョンがあります。

「御金神社」:徒歩10分圏内の金運UP神社

金色の鳥居がトレードマークで、大乗列ができるほどの人気スポット「御金神社」にも御朱印があります。

あなたにおすすめの記事