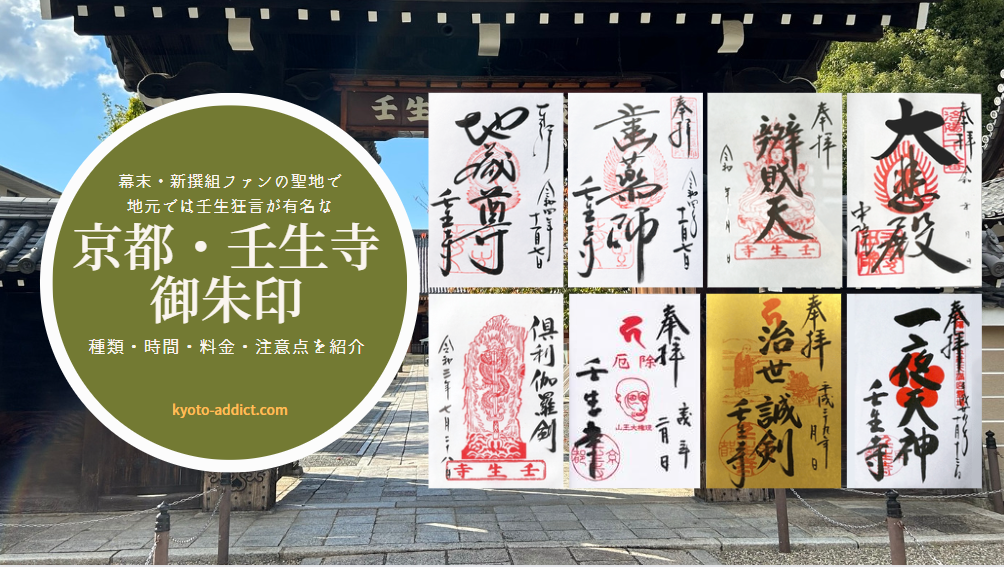

京都市中京区(なかぎょうく)にある壬生寺(みぶでら)は1000年以上の歴史を持ち、幕末には新撰組(しんせんぐみ)が訓練をした場所として全国の幕末・新撰組ファンにとってはたまらないスポットのひとつです。

そんな壬生寺の御朱印は、通年の御朱印だけでも6種類あり、期間限定を含めば16種以上あります。

壬生寺の境内の様子と合わせて、御朱印のデザインの違いや料金、朱印所の場所、新選組ファン必見の御朱印帳など紹介していきます。

なお、壬生寺の境内は自由参拝(無料)で、新選組隊士の墓地がある壬生塚と歴史資料館は有料(大人300円)です。

では、写真付きで詳しく紹介していきますね。

目次を開いて気になる部分から読み進めてください。

項目をクリック・タップすると該当箇所にスクロールします

- 御朱印一覧

- 御朱印帳一覧(デザイン・値段・タイプ)|壬生寺

- 朱印所の場所と受付時間|壬生寺

- 御朱印詳細(墨文字

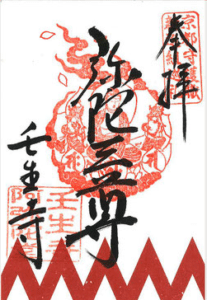

- 1.地蔵尊(壬生寺・本尊)

- 2.辨財天(弁天堂・本尊)

- 3.大悲殿(中院・本尊)(洛陽三十三所観音霊場第28番)

- 4.歯薬師(京都十二薬師霊場第4番)

- 5.一夜天神(洛陽天満宮二十五社第4番)

- 6.阿弥陀三尊(阿弥陀堂本尊)新選組巡礼会バージョン

- 7.延命地蔵菩薩・金紙:元旦限定

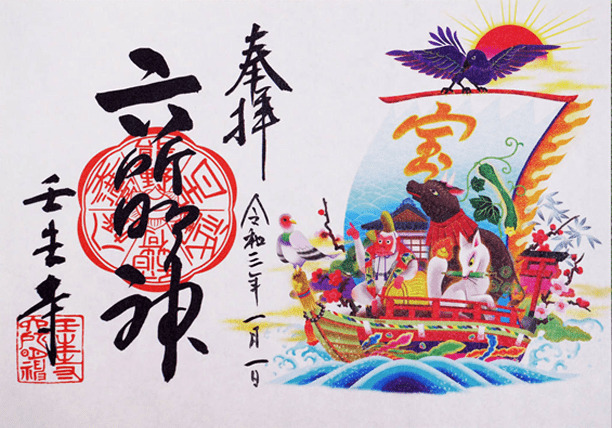

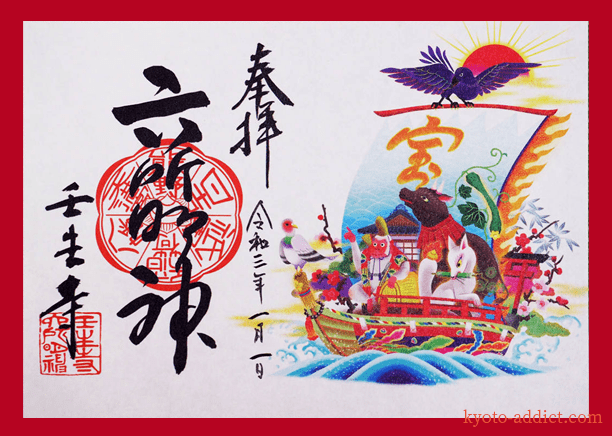

- 8.六所明神宝船・見開き:1/1~1/7限定

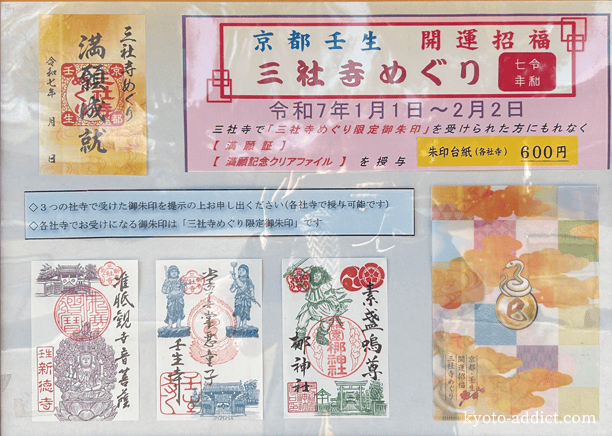

- 9.壬生 開運招福三社寺めぐり:1月1日~2月はじめ限定

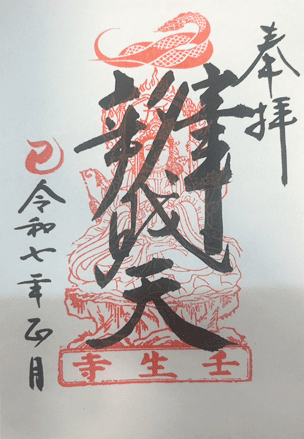

- 10.辨財天・巳年版:巳年の1月1日~1月7日限定

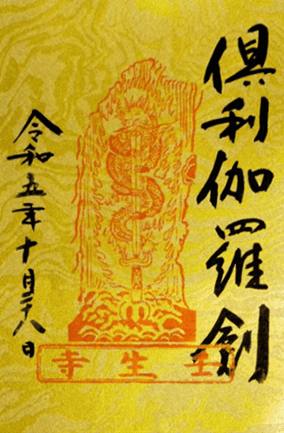

- 11.倶利伽羅剣:毎月28日の不動明王ご縁日限定

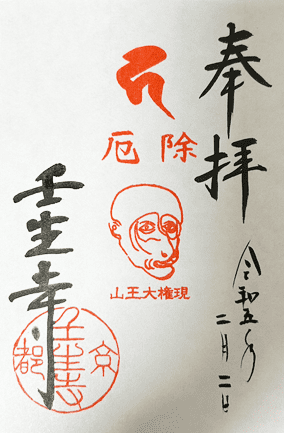

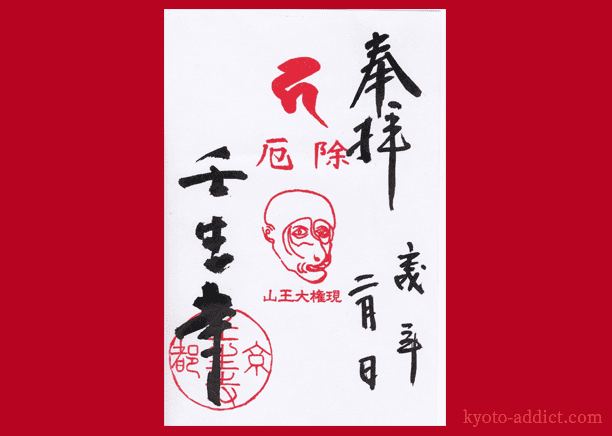

- 12.山王大権現(猿面):年3回壬生狂言公開時限定

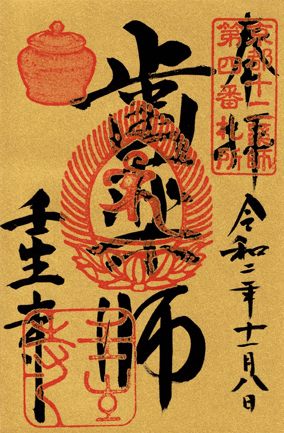

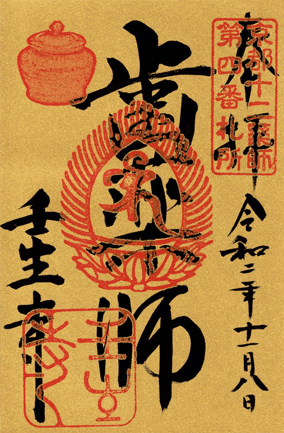

- 13.歯薬師・金紙:11月8日限定

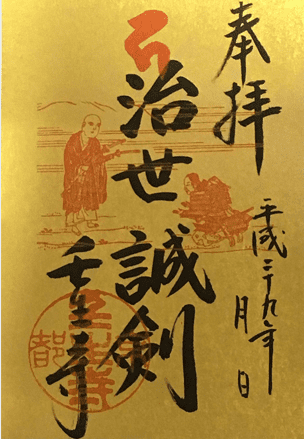

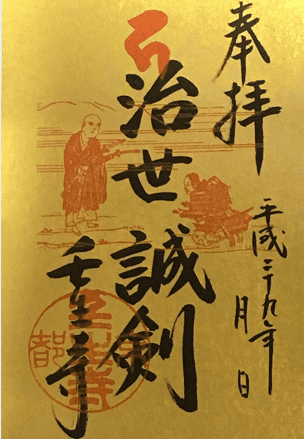

- 14.二太刀図 治世誠剣・金紙:不定期・現物公開時限定

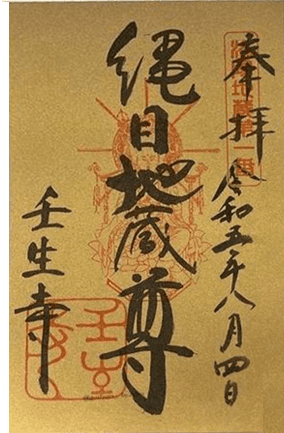

- 15.縄目地蔵尊:不定期・現物公開時限定

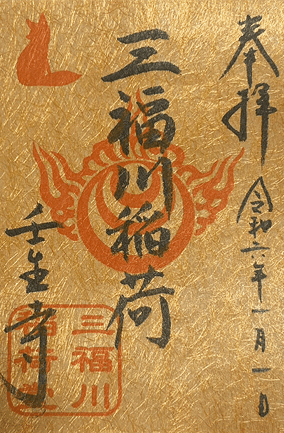

- 16.三福川稲荷・金紙:不定期

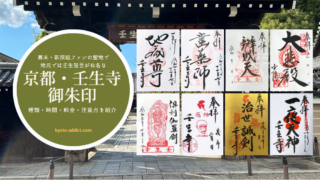

御朱印一覧

通年の御朱印(デザイン・値段):直書き・書置き

| 1.地蔵尊 | 2.辨財天 | 3.大悲殿 |

| 通年 | 通年 | 通年 |

|

|

|

| 500円・直書き | 500円・直書き | 500円・直書き |

| 本堂の本尊 「延命地蔵菩薩」の御朱印 |

金運上昇・子孫繁栄の御利益がある 弁財天堂の御朱印 |

中院の本尊 「十一面観音菩薩」の御朱印 (洛陽三十三所観音霊場第28番) |

| 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ |

| 4.歯薬師 |

5.一夜天神 |

|

| 通年 | 通年 | |

|

|

|

| 500円・直書き | 500円・書置き | |

| 中院に祀られている 「歯薬師如来」の御朱印 |

一夜天神堂の御朱印 (洛陽天満宮二十五社第4番) |

|

| 詳細へ | 詳細へ |

新撰組巡礼会の御朱印(デザイン・値段):書置き

| 6.阿弥陀三尊 |

||

| 通年 | ||

|

||

| 500円・書置き | ||

| 阿弥陀堂の本尊 「阿弥陀三尊」の御朱印 |

||

| 詳細へ |

お正月限定の御朱印:書置き

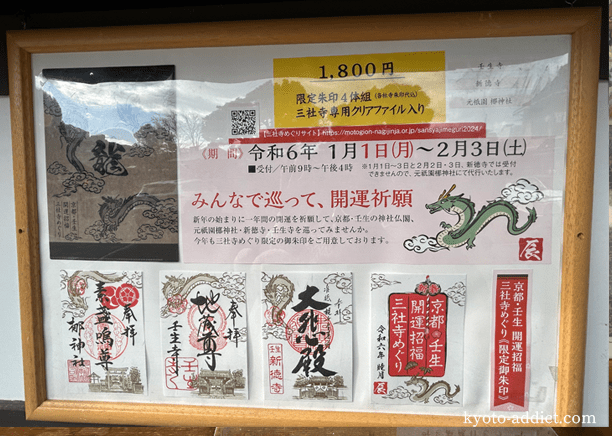

| 7.延命地蔵菩薩・金紙 | 8.六所明神宝船・見開き | 9.壬生 開運招福三社寺めぐり |

| 元旦限定(毎年) | 1月1日~7日限定(毎年) | 1月1日~2月3日(毎年) |

|

|

|

| 500円・書置き ※2025年は1000円 (クリアファイル付き) |

1000円・書置き | 1寺社600円・書置き ※3つめぐると1800円 ※3寺社コンプリートでクリアファイルと満願書がもらえる |

| 本堂の本尊・延命地蔵菩薩の御朱印 元旦限定版 |

鎮守「六所明神・宝船」の御朱印・ イラストは絵師ユニット だるまや商店 |

2020年から始まった 壬生寺・新徳寺・元祇園梛神社を 巡ってもらう御朱印 |

| 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ |

| 10.辨財天・巳年版 |

||

| 巳年の1月1日~1月7日 | ||

|

||

| 500円・書置き | ||

| 2025年に初登場の巳年限定御朱印。 通常の弁財天の朱印の上部に蛇の朱印入り |

||

| 詳細へ |

縁日・行事・特別公開限定御朱印:書置き

| 11.倶利伽羅剣 |

12.山王大権現(猿面) |

13.歯薬師如来・金紙 |

| 毎月28日 | 壬生狂言の公開時(年3回) | 11月8日限定 |

|

|

|

| 500円・書置き | 500円・書置き | 500円・書置き |

| 毎月28日のお不動さん (不動明王)のご縁日のみ授与 |

壬生狂言の公開時 (節分・春・秋)のみ授与 |

いい歯の日(11/8)のみ授与 |

| 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ |

| 14.二太刀図 治世誠剣・金紙 |

15.縄目地蔵尊 |

|

| 不定期・現物公開時 | 不定期・現物公開時 | |

|

|

|

| 500円・書置き | 500円・書置き | 500円・書置き |

| 壬生寺縁起絵巻公開日のみ授与 | 本堂内部公開時のみ授与 白地と金紙のどちらが授与されるかはその時々で異なる |

|

| 詳細へ | 詳細へ | |

| 16.三福川稲荷 |

||

| 不定期 | ||

|

||

| 1000円・書置き | ||

| 2024年初登場の御朱印 三福川稲荷の境内移転完了記念の御朱印 |

||

| 詳細へ | ||

※限定の御朱印は年によって授与されないこともあります。お出かけ前に公式情報をご確認ください。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

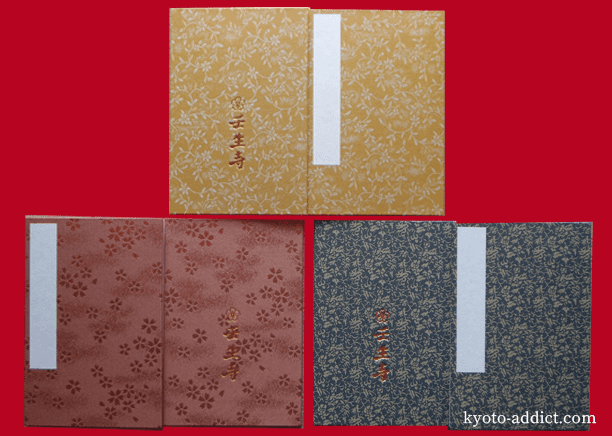

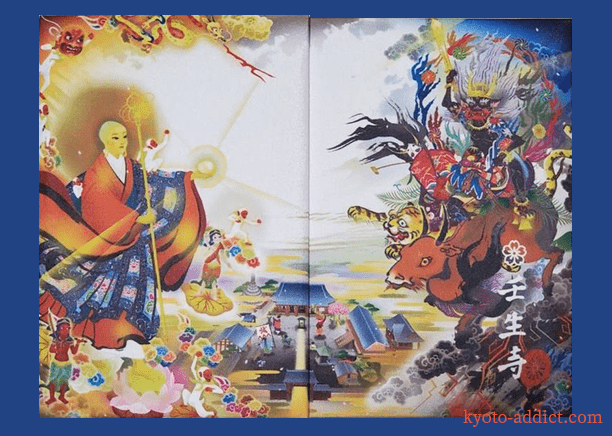

御朱印帳一覧(デザイン・値段・タイプ)|壬生寺

オリジナル御朱印帳(デザイン・値段)

| 1.壬生寺の地紋入り御朱印帳 (3色展開) |

2.地蔵菩薩柄朱印帳 (だるま商店デザイン) |

| 通年 | 通年 |

|

|

| 1冊1,000円 | 2,000円・ビニールカバー付き |

| 詳細へ | 詳細へ |

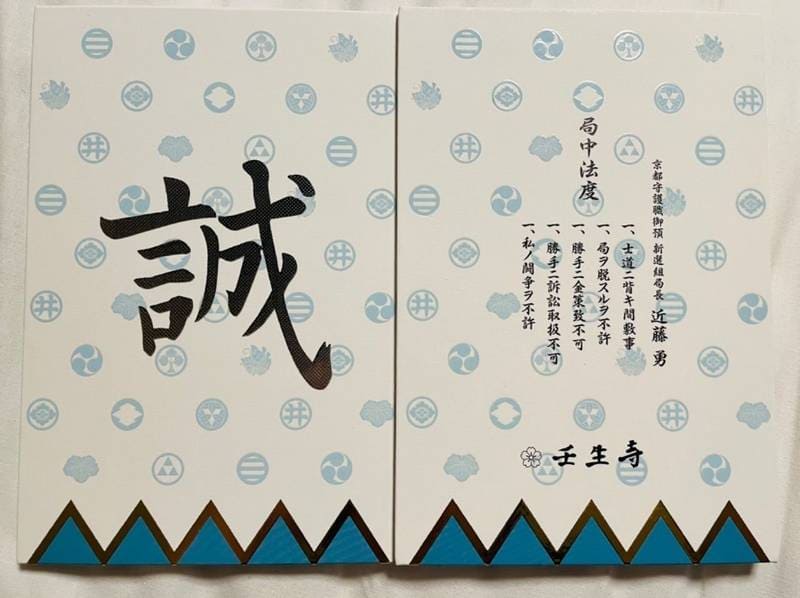

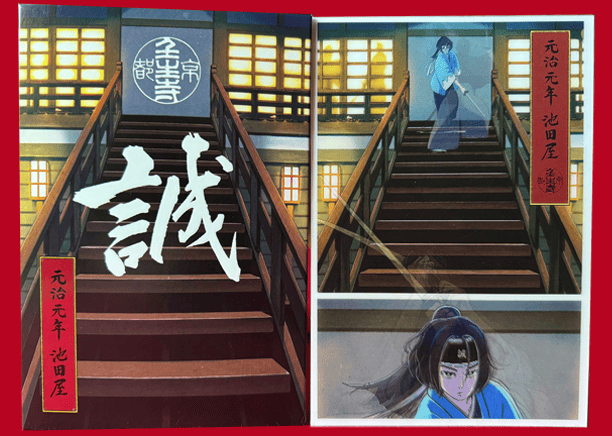

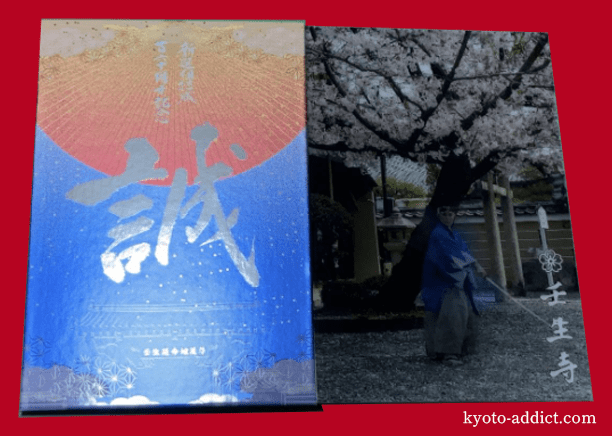

| 3-1.誠帖(通常版) | 3-2.誠帖(2024年版) |

| 通年 | 限定・なりなり次第終了 |

|

|

| 3,000円(税込) | 3,000円(税込) |

| 詳細へ | 詳細へ |

| 3-3.誠帖(2023年版) | 3-4.誠帖 新撰組顛末屏風絵 2023年限定版(だるま商店) |

| 限定・なりなり次第終了 | 限定・なりなり次第終了 |

|

|

| 3,000円(税込) | 2,500円(税込) |

| 詳細へ | 詳細へ |

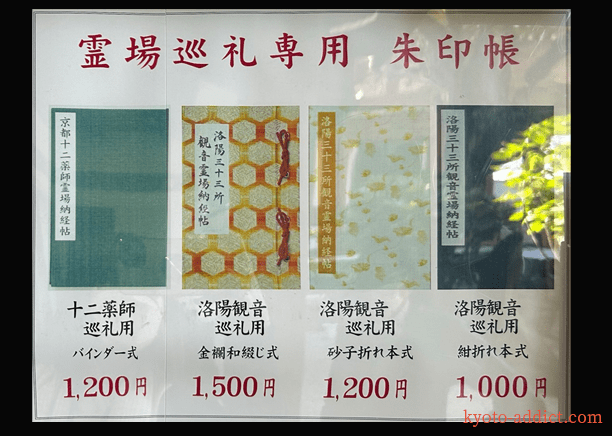

霊場巡礼用の御朱印帳・一覧(デザイン・値段)

※画像に記載の値段は古い金額です。現在は下に記載の金額です。

※画像に記載の値段は古い金額です。現在は下に記載の金額です。

| 1.十二薬師巡礼用朱印帳 | 2.洛陽観音巡礼用朱印帳 |

| バインダー式 1,700円(税込) | 金襴紐綴じ式 2,000円(税込) |

| 3.洛陽観音巡礼用朱印帳 | 4.洛陽観音巡礼用朱印帳 |

| 砂子・折れ本式 1,800(税込) | 紺色生地・折れ本式 1,500円(税込) |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

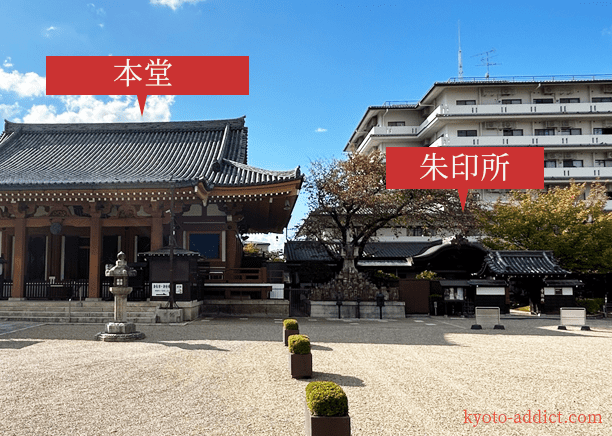

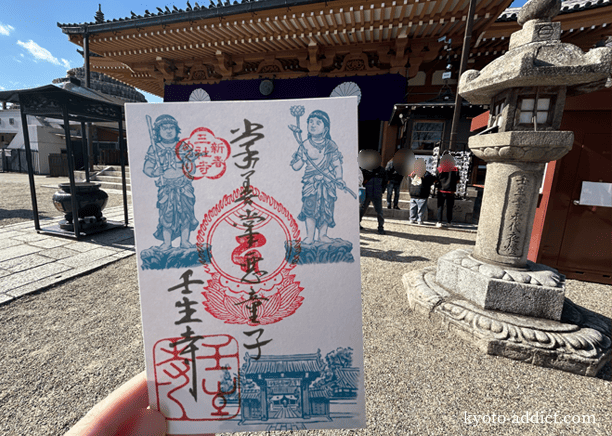

朱印所の場所と受付時間|壬生寺

| 壬生寺の朱印所 | |

|---|---|

| 朱印所の場所 | 本堂右手の寺務所 |

| 朱印受付時間 | 8:30-17:00 |

| 注意点 | 誠帖は朱印所で販売されていません 阿弥陀堂内の売店での販売になります |

壬生寺の朱印所は本堂に向かって右手の建物にあります。

下の画像にある門をくぐった突き当りの右手が朱印所です。

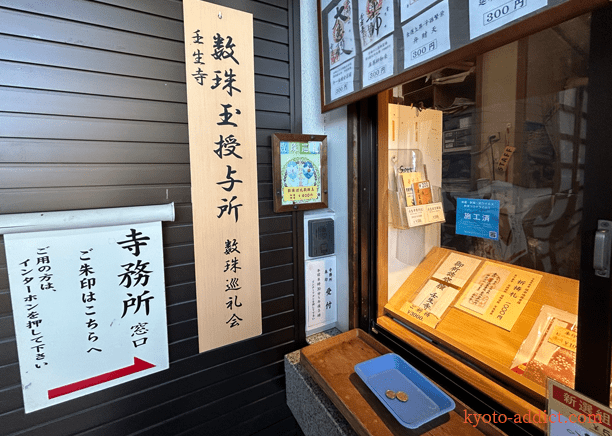

受付に人がいないときはインターフォンを押します。

残念ながら壬生寺では御朱印を書いているところを見ることができません。

寺務所の奥に御朱印帳を持って行って書き終わったらまた受付で渡してもらえます。

お正月や行事で人が多いときには本堂前に専用の小屋が設置され、そこで授与になる場合もあります

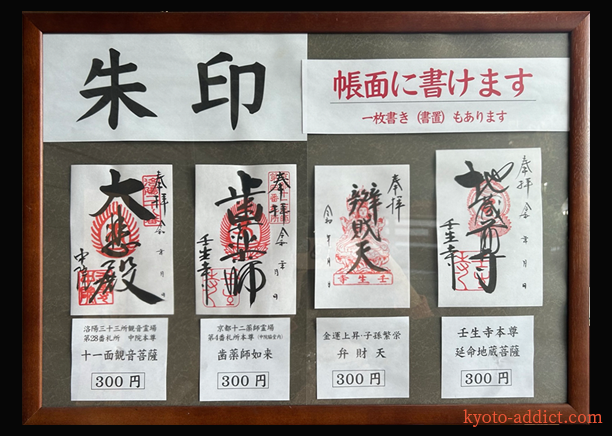

壬生寺の朱印所の壁には下の額が飾られています。

※2025年以降御朱印の値段は500円に値上がりしています

※2025年以降御朱印の値段は500円に値上がりしています

通常御朱印6種のうち上の画像の4つは御朱印帳に直接書いていただく”直書き”と”1枚書き(書置き)”のどちらか好きな方を選べます。

注意点

新撰組デザインの朱印帳「誠帖」は朱印所ではなく阿弥陀堂内の「売店」での取り扱いとなります。

| 誠帖販売場所 | |

|---|---|

| 場所 | 阿弥陀堂内の売店 |

| 売店営業時間 | 8:30-17:00 |

建物に入ってすぐ左側に売店があり、そこで誠帖や新選組グッズなどが販売されています。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

御朱印詳細(墨文字

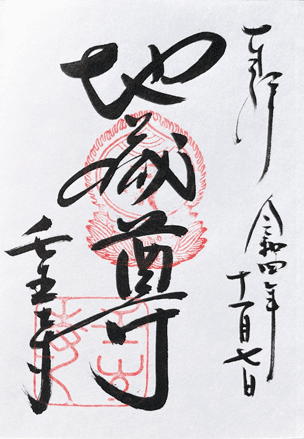

1.地蔵尊(壬生寺・本尊)

| 壬生寺|1.地蔵尊(壬生寺・本尊) | |

|---|---|

| 授与日 | 通年 |

| 値段 | 500円 ※300円から値上がりしました |

| タイプ | 次のどちらか選択可能 ・朱印帳への直書き ・1枚書き(書置き) |

| 墨字 | 右側:奉拝 和暦日付 中央:地蔵尊 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 中央:蓮華座の火焔梵字宝珠印、梵字は”地蔵菩薩”(発音:カ) 左側:壬生寺 |

こちらの御朱印は、壬生寺の本堂に安置されている本尊「地蔵菩薩」の御朱印です。

料金は500円で、直書きも1枚書き(書置き)どちらか好きな方を選べます。

「地蔵菩薩」さまがいらっしゃる壬生寺本堂

本堂内は通常非公開ですが、特別公開時に拝観できます。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

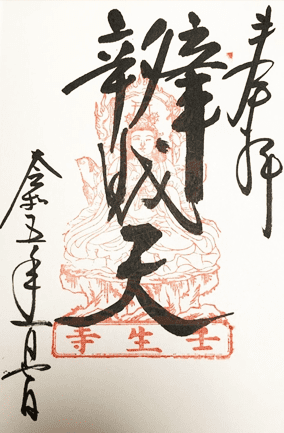

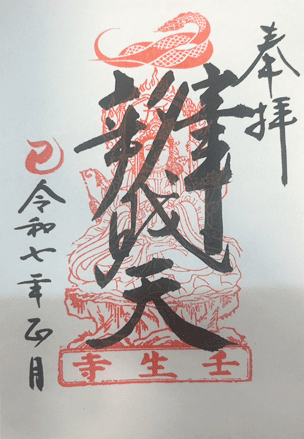

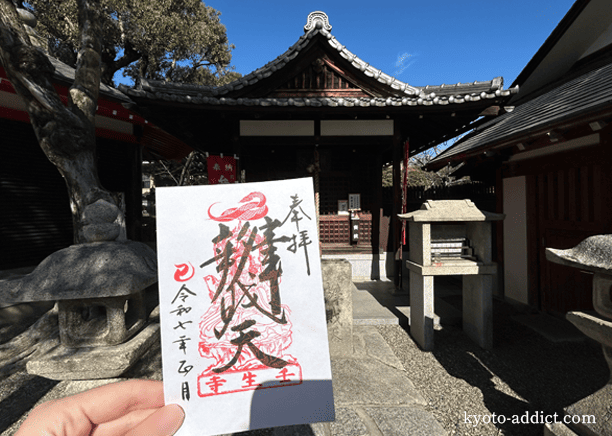

2.辨財天(弁天堂・本尊)

| 壬生寺|辨財天(弁天堂・本尊) | |

|---|---|

| 授与日 | 通年 |

| 値段 | 500円 ※300円から値上がりしました |

| タイプ | 次のどちらか選択可能 ・朱印帳への直書き ・1枚書き(書置き) |

| 墨字 | 右側:奉拝 中央:辨財天(弁財天) 左側:和暦日付 |

| 朱印 | ・弁財天の御影 ・壬生寺の文字 |

こちらの御朱印は壬生寺境内にある弁財天の御朱印です。

料金は500円で、直書きも1枚書き(書置き)どちらか好きな方を選べます。

「弁財天」さまがいらっしゃる御堂

上記の画像が壬生寺・弁財天の御堂です。金運上昇・子孫繁栄のご利益があります。

ご本尊「弁財天」は秘仏で、お正月の三ヶ日(1/1-1/3)のみご開帳されます。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

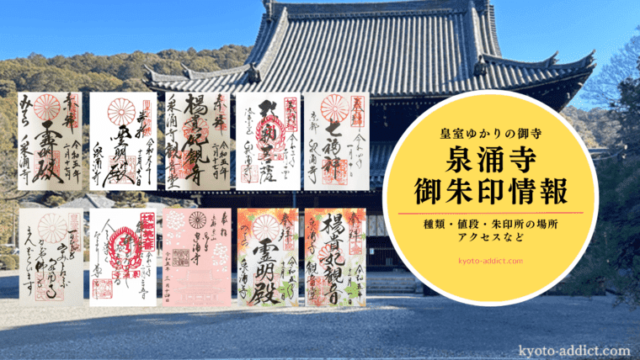

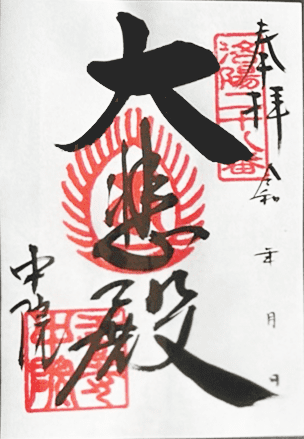

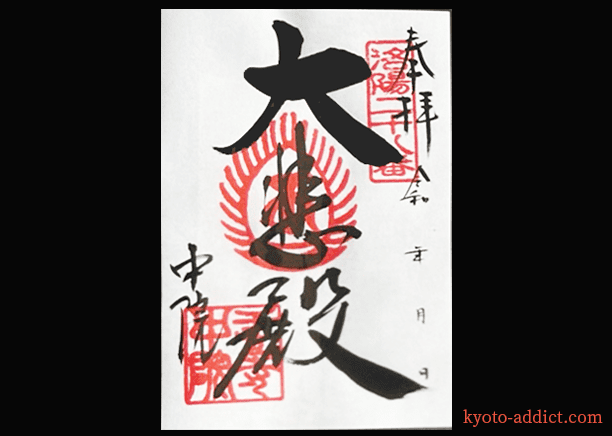

3.大悲殿(中院・本尊)(洛陽三十三所観音霊場第28番)

| 壬生寺|大悲殿(中院・本尊)(洛陽三十三所観音霊場第28番) | |

|---|---|

| 授与日 | 通年 |

| 値段 | 500円 ※300円から値上がりしました |

| タイプ | 次のどちらか選択可能 ・朱印帳への直書き ・1枚書き(書置き) |

| 墨字 | 右側:奉拝 和暦日付 中央:大悲殿 左側:中印 |

| 朱印 | 右側: 洛陽十八番 中央:火焔梵字宝珠印、梵字は”観音菩薩”(発音:サ) 左側:壬生寺中印 |

こちらの御朱印は、京都市内の観音さまを祀る33か所の寺院を巡る”洛陽三十三所観音霊場”の御朱印です。

料金は500円で、直書きも1枚書き(書置き)どちらか好きな方を選べます。

墨字の「大悲殿」は聖観音や千手観音や如意輪観音などの観音菩薩が安置されている建物のことで、大悲とは観音菩薩の別名で、生命のあるすべてのもの(衆生)の苦しみを救おうとする仏や菩薩の広大な慈悲の心を表します。

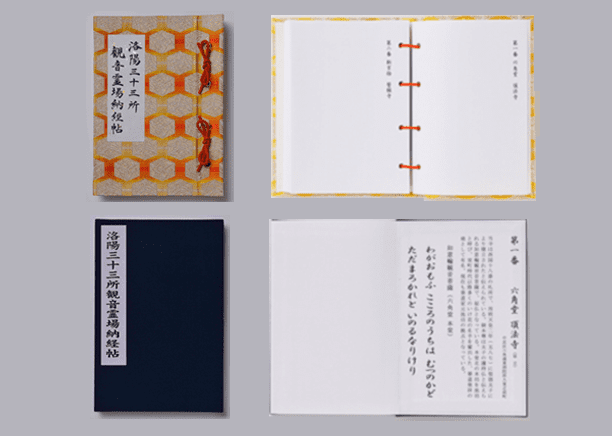

”洛陽三十三所観音霊場”公式の朱印帳(納経帖)は、ひもで綴じるタイプ(2,000円)と通常のジャバラ式タイプ(1,500円)があります。壬生寺ではどちらのタイプも販売されています。

洛陽三十三所観音霊場朱印帳(納経帖)

(出典:洛陽三十三所観音霊場公式サイト)

公式の朱印帳(納経帖)で33か所の御朱印をすべて集めると「満願証」を発行していただけます。(有料:1000円・授与できる寺院は限定されています)

壬生寺の「中院」が洛陽三十三所観音霊場第二十八番札所になります。

「十一面観音菩薩」さまがいらっしゃる中院はこちら

こちらの中院に十一面観音菩薩 (鎌倉時代作)が安置されています。

中院は、壬生寺の塔頭(支院)で寛永年間(1624~1643)に本良律師が創建。

現在の御堂は文政十二年(1829年)再建。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

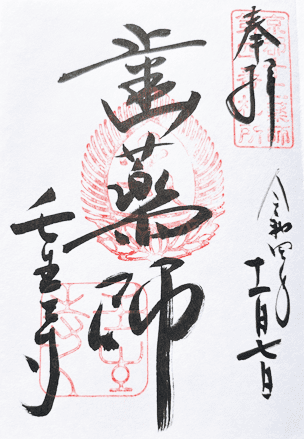

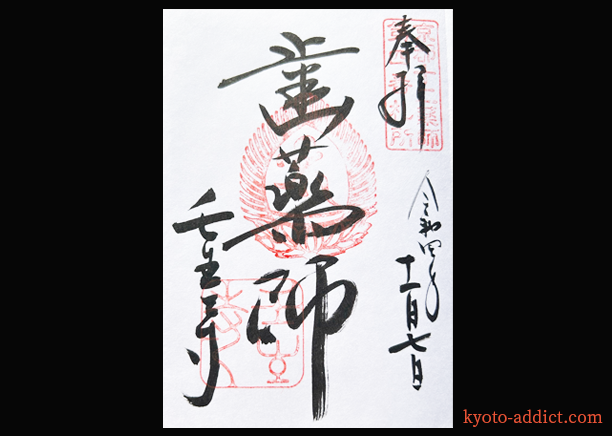

4.歯薬師(京都十二薬師霊場第4番)

| 壬生寺|歯薬師(京都十二薬師霊場第4番) | |

|---|---|

| 授与日 | 通年 |

| 値段 | 500円 ※300円から値上がりしました |

| タイプ | 次のどちらか選択可能 ・朱印帳への直書き ・1枚書き(書置き) |

| 墨字 | 右側:奉拝 和暦日付 中央:歯薬師 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 右側:京都十二薬師第四番札所 中央:蓮華座の火焔梵字宝珠印、中の梵字は”薬師如来”(発音:ベイ) 左側:壬生寺 |

こちらは京都市内12か所の薬師如来を巡る”京都十二薬師霊場会”の御朱印です。

料金は500円で、直書きも1枚書き(書置き)どちらか好きな方を選べます。

”京都十二薬師霊場会”公式の朱印帳(納経帳)はバインダー式で、公式の御朱印帳(納経帳)を使ってすべての札所の御朱印を集めると「成満之証」を発行していただけます。(有料1,000円)。

京都十二薬師霊場会公式朱印帳(納経帳)

(出典:京都十二薬師霊場会公式サイト)

壬生寺では、京都十二薬師霊場会公式朱印帳(納経帳)を販売しています。

「歯薬師」さまがいらっしゃる中院脇のお堂

壬生寺のお薬師さま「歯薬師如来三尊像」は中院の隣に安置されています。

実物はこちら↓

明日は118〜良い歯

御朱印を、歯薬師如来さまにお供えしております。 pic.twitter.com/lsl7EoN51q— 壬生寺 (@mibu323) November 7, 2022

歯薬師如来(平安時代作)を中心に、向かって右に日光菩薩像(鎌倉時代作)、向かって左に月光菩薩像(鎌倉時代)と並んでいます。

歯薬師如来の微笑みが「は、は、は」と笑っているように見えることから、「歯の病」に霊験あらたかと言われているそうです。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

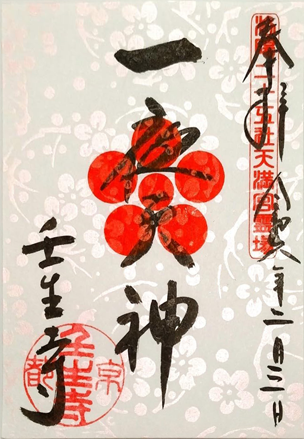

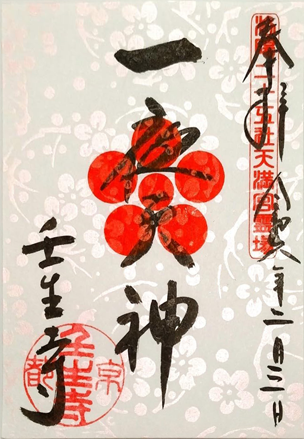

5.一夜天神(洛陽天満宮二十五社第4番)

| 壬生寺|一夜天神御朱印 | |

|---|---|

| 授与日 | 通年 |

| 値段 | 500円 |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:奉拝・和暦・日付 中央:一夜天神 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 右側:洛陽天満宮二十五社霊場 中央:梅紋 左側:京都壬生寺 |

こちらは壬生寺の「一夜天神」の御朱印で、料金は500円の1枚書き(書置き)のみです。

以前は毎月25日の天神の縁日だけに授与されていましたが、現在は「洛陽天満宮二十五社霊場」の御朱印として通年授与されています。

通年になってから台紙にも模様が入りゴージャスになってます。

なお、「洛陽天満宮二十五社霊場」は、霊場会がある訳ではなく菅原道真にちなんだ25か所の神社を巡る風習があるというものになります。

一夜天神はこちら

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

6.阿弥陀三尊(阿弥陀堂本尊)新選組巡礼会バージョン

(日付記入前)

(日付記入前)

| 壬生寺| 阿弥陀三尊(阿弥陀堂本尊)/新選組巡礼会 | |

|---|---|

| 授与日 | 通年 |

| 値段 | 500円 |

| タイプ | 1枚書き(書置き)のみ |

| 中央の文字 | 右側:奉拝 和暦日付 中央:阿弥陀三尊 左側:壬生寺 |

| 中央の印 | 右側:京都守護職新選組巡礼 中央:阿弥陀三尊の御影 左側:壬生寺阿弥陀堂 |

こちらは2021年11月13日から始まった「京都守護職 新選組巡礼会」の御朱印です。

料金は500円で、1枚書き(書置き)のみになります。

京都守護職 新選組巡礼の対象になっている「聖護院門跡」「金戒光明寺」にも別デザインの御朱印があります。

なお、阿弥陀如来三尊像は阿弥陀堂に安置されています。

阿弥陀三尊は「阿弥陀如来」「観音菩薩」「勢至菩薩」です。

壬生寺の阿弥陀堂はこちら

阿弥陀堂の奥には新撰組隊士墓所である壬生塚があり、芹沢鴨や平山五郎らをはじめ、新選組隊士11名の墓や慰霊碑、局長・近藤勇の胸像と遺髪塔などがあります。

2023年7月には新撰組結成160年「土方歳三像」、京都壬生に建立プロジェクト(クラウドファンディング)による、土方歳三像がお披露目されました。

地階には壬生寺歴史資料室があり、寺宝や新撰組の関連資料が展示されています。

壬生塚・歴史資料室拝観料:大人300円/中学・高校生100円

受付時間:9:00-16:00(壬生寺の開門時間は8:30-17:00)

※2022年11月に壬生寺に問い合わせた料金です。変更になることもあるのでお出かけ前にご確認ください。

また、こちらの阿弥陀堂内には新選組グッズなどのお土産屋さんがあります。

新撰組デザインの御朱印帳も販売されていますよ。後ほど詳細お伝えしますね。

なお、阿弥陀堂内は撮影禁止です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

7.延命地蔵菩薩・金紙:元旦限定

| 壬生寺|延命地蔵菩薩・金紙 | |

|---|---|

| 授与日 | 元旦のみ ※限定100枚(年により枚数の変更あり) |

| 値段 | 500円 ※2025年は1,000円(クリアファイル付き) |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:奉拝 和暦・元旦 中央:延命地蔵尊 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 右側:なし 中央:火焔宝珠型梵字印(カ)地蔵菩薩を表す 左側上段:延命地蔵菩薩御影 左側下段:壬生寺 |

こちらは元旦当日のみ授与される100体限定の特別朱印「延命地蔵尊」です。

御朱印の料金は500円で1枚書き(書置き)のみになります。

2025年はクリアファイルとセットで1000円でした。

元日限定の壬生寺本尊・延命地蔵菩薩の金紙1枚書き朱印ですが、本年はオリジナルのA5クリアファイルに入れて授与いたします。

オモテには壬生寺の丸印、ウラ面には地蔵尊を表す梵字である「カ」の字と本尊が持つ宝珠を入れました。#限定朱印 #元日 pic.twitter.com/j1RS35DlCU

— 壬生寺 (@mibu323) December 27, 2024

写真では分かりにくいかもしれませんが縦長の台紙です。(2024年購入時)

一般的な大判サイズの御朱印帳なら問題なく貼れるサイズです。

ちなみにこちら↓が、本堂に安置されている「延命地蔵菩薩」さまです。

今日はお彼岸中日。

壬生寺でも法要を勤めています。

みなさま、お墓参りはすまされましたか? pic.twitter.com/MImNGhe6rd— 壬生寺 (@mibu323) September 22, 2020

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

8.六所明神宝船・見開き:1/1~1/7限定

| 壬生寺|六所明神宝船・見開き | |

|---|---|

| 授与日 | 1月1日~7日 |

| 値段 | 1000円 |

| タイプ | 書置き |

| イラスト | 宝船のイラスト(筆:だるま商店) |

| 墨字 | 右側:奉拝 和暦・元旦 中央:六所明神 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 右側:なし 中央:熊野、日吉、祇園、稲荷、八幡、天満宮 左側:壬生寺六所明神 |

こちらは元旦から7日まで数量限定で授与される壬生寺鎮守「六所明神・宝船」の御朱印です。

令和元年から授与されています。

こちらは見開きタイプで書置きのみです。

六所の神使いである”日吉の猿”、”八幡の鳩”、”熊野の八咫烏”、”稲荷の狐”、”祇園の胡瓜”、”天満宮の牛”が、船で宝を運んでいる様子が描かれています。

宝船のイラストは、壬生寺に新選組の活躍を描いた衝立や襖絵を奉納されている絵師ユニット”だるま商店”さんのイラストです。

だるま商店さんは京都のいろんなお寺に襖絵や衝立を奉納されています。

だるま商店さんからご奉納いただいた、新選組の活躍を描いた衝立。今日改めて見るとあざやかな色彩に目を奪われます。

公開は29日からです。 pic.twitter.com/UWYhvsyIZ6— 壬生寺 (@mibu323) April 5, 2020

壬生寺ではだるま商店さんの御朱印帳も販売されています。

六所明神が祀られている一夜天神はこちら

こちらの御堂内の中央に一夜天神、向かって左側に壬生寺の鎮守である六所明神が祀られています。右側は金毘羅大権現。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

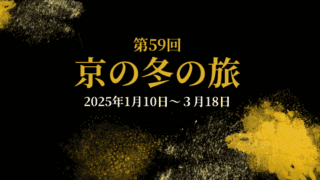

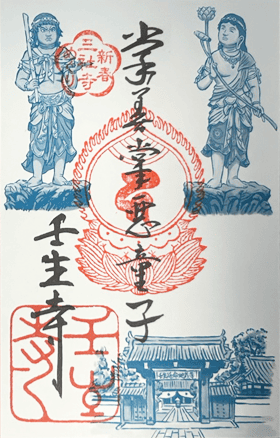

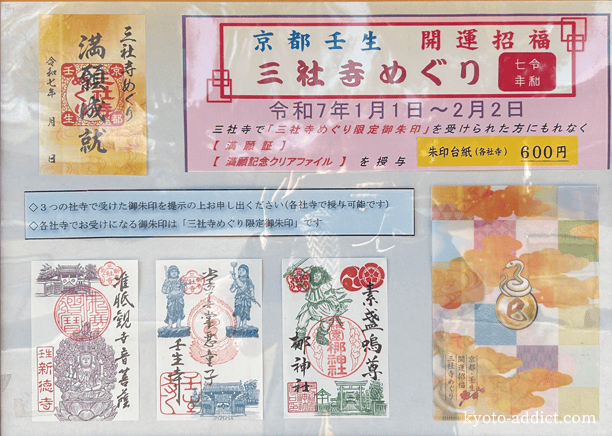

9.壬生 開運招福三社寺めぐり:1月1日~2月はじめ限定

| 壬生 開運招福三社寺めぐり御朱印2025 | |

|---|---|

| 授与期間 | 例年1月1日から2月3日 →2025年1月1日から2月3日 |

| 値段 | 1800円 ※クリアファイルと2寺院での朱印代込 |

| 台紙販売場所 | 壬生寺・元祇園梛神社の2か所 |

| 朱印授与場所 | 壬生寺、元祇園梛神社、新徳寺(通常非公開寺院) |

こちらは2020年から始まった京都・壬生 開運招福三社寺めぐりの御朱印です。

1月1日から2月はじめまで「壬生寺」「元祇園梛神社」「新徳寺」で授与され、毎年台紙のデザインが変わります。

※期間は開催年や寺院により多少変更あり

2025(令和7)年版

2024(令和6)年版

2023(令和5)年版

壬生三社寺巡り

元日から始まっており、三ヶ日多くのご参拝を頂きました。

今年は、三社寺一枚書きを卯のデザインクリアファイルに入れて授与しています。2月3日迄。無くなり次第終了です。

#壬生 #壬生寺 #新春 #朱印 #限定朱印 #卯年 pic.twitter.com/W4oH1ozZBt— 壬生寺 (@mibu323) January 4, 2023

2022(令和4)年版

壬生三社寺巡り

令和4年は2月6日迄授与します。

壬生寺のみの御朱印は、寅年に因み、虚空蔵菩薩さまです。

#壬生寺

#壬生三社寺巡り

#朱印

#寅年

#虚空蔵菩薩 pic.twitter.com/tZqew0ScvI— 壬生寺 (@mibu323) December 25, 2021

2021(令和3)年版

~京都壬生 開運招福三社寺巡り~

郵送対応についてコロナ渦、緊急事態宣言下の為、令和3年のみ郵送対応いたします。

詳しくは別紙をご確認ください。

もしくは、

Amebaブログ

「龍虎の御朱印記録」をご覧ください。梛神社を愛してくださってる方のブログです😊詳しく紹介して下さってます😊 pic.twitter.com/u1dXdgOYzJ

— 元祇園 梛神社(もとぎおん なぎじんじゃ) (@motogion_nagi) February 8, 2021

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

10.辨財天・巳年版:巳年の1月1日~1月7日限定

| 壬生寺|辨財天・巳年版:巳年限定(2025年) | |

|---|---|

| 授与日 | 巳年の1月1日~1月7日 |

| 値段 | 500円 |

| タイプ | 1枚書き(書置き) |

| 墨字 | 右側:奉拝 中央:辨財天(弁財天) 左側:巳 令和7年睦月 |

| 朱印 | ・蛇 ・弁財天の御影 ・壬生寺の文字 |

2025年の1月に初登場した巳年限定の御朱印です。

蛇は弁財天の使者とされているので巳年ように新しくつくられたようです。

なお、1/1~3は弁財天堂の秘仏・弁財天が開帳されます。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

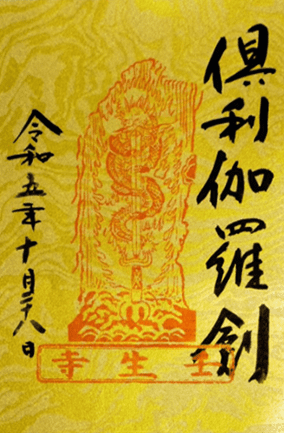

11.倶利伽羅剣:毎月28日の不動明王ご縁日限定

|

|

| 壬生寺|倶利伽羅剣御朱印 | |

|---|---|

| 授与日 | 毎月28日お不動さんのご縁日のみ |

| 値段 | 金紙:500円 白地:300円 ※2024年1月5日確認した際は金紙がお堂に掲示されていたのでしばらく金紙のようです |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:倶利伽羅剣(くりからけん) 左側:和暦・日付 |

| 朱印 | ・倶利伽羅剣不動明王印 ・壬生寺の文字 |

こちらは毎月28日のお不動さん(不動明王)のご縁日のみ授与される限定の特別朱印「倶利伽羅剣」です。

値段は金紙のときは500円、白地のときは300円で1枚書き(書置き)のみとなります。

2024年は当分金紙が授与されるようです。

不動明王の立像が右手に持つ剣のこと

毎月28日のお不動さん(不動明王)のご縁日には、中院が開扉され不動明王がライトアップされます。

28日は不動明王の御縁日です。

中院にてご開扉ライトアップし、また朱印所にて倶利伽羅剣の御朱印を授与します。

どうぞご参拝ください。

#壬生寺

#不動明王

#朱印

#倶利伽羅剣 pic.twitter.com/NFMPCFrU2s— 壬生寺 (@mibu323) September 27, 2021

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

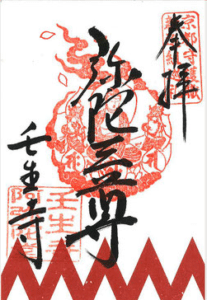

12.山王大権現(猿面):年3回壬生狂言公開時限定

| 壬生寺|山王大権現(猿面)御朱印 | |

|---|---|

| 授与日 | 年3回(春・秋・節分)の壬生狂言公開時のみ |

| 値段 | 500円 |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:奉拝・和暦・日付 中央:一夜天神 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 中央:梵字”地蔵菩薩”(発音:カ)、厄除、猿面のイラスト、山王大権現の文字 左側:京都 壬生寺 |

こちらは年3回(春・秋・節分)の壬生狂言公開時のみ授与される「山王大権現(猿面)」の御朱印です。

御朱印の料金は500円で1枚書き(書置き)のみです。

なぜ山王大権現なのか、なぜ猿の面で厄除けなのかは御朱印を頂いた際についてくる解説用紙に書かれているので紹介しますね。

壬生狂言公開限定御 厄除け 山王大権現

壬生寺のご本尊である延命地蔵菩薩を神の姿(垂迹神)で表すと、山王七社の一つ「日吉十禅師」です。また、日吉神の神使いは猿です。猿は、その発音が「厄が去る」に通じることから霊獣とされ、鬼門封じなどとして祀られています。

当寺に伝承される伝統美能・壬生狂言には、室町時代の日永作と伝わる猿の仮面があり ます。この面は、江戸時代中期頃まで、実際に壬生狂言で使用されていましたが、ある時奇端が起こり、以後使用することが禁じられました。そして、霊宝「山王大権現」と名付けられ、崇められたのです。

往時は壬生狂言を演ずる際、参詣者に山王大権現の姿を写した御守が授与され、疾病除け・厄除けに霊験あらたかとして、人気を博しました。その故事に倣って、当寺伝来の版木を元に御朱印として、山王大権現の御影を授与するものです。

(出典:壬生寺御朱印解説用紙)

めでたいことの前兆として起こる不思議な現象。吉兆。

壬生狂言が実施される時期

- 節分会:節分前日と節分当日の2日間

- 春の大念仏会:ゴールデンウィーク期間中(4月29日から5月5日)

- 秋の特別公演:秋の体育の日を含む3日間

※日程や鑑賞方法は変更になることがるのでお出かけ前にお調べください

壬生寺は新選組ゆかりのお寺として有名ですが、京都では壬生狂言のお寺として親しまれています。

なお、節分以外の壬生狂言を鑑賞すると鑑賞の記念に「疫病退散祈願の壬生三面朱印」がいただけます。(狂言鑑賞料1,000円)

御朱印のデザインはこちら↓↓。

壬生狂言公開時限定の朱印格好山王大権現」です。今日から3日間授与します。

なお、疫病退散祈願の壬生三面朱印は、壬生狂言鑑賞券としてお渡ししており、朱印所にはありません。 pic.twitter.com/YCeGG67YUi

— 壬生寺 (@mibu323) October 8, 2022

また、過去にはこんなご朱印も授与されていたことがあります。

池大雅作「恵美子・大黒天」朱印授与のお知らせ

壬生寺節分会2月2~3日に、当寺伝来の木版画を32年ぶりに授与します。(前回は平成元年・元号が変わった年に授与) pic.twitter.com/QknMdGtjne— 壬生寺 (@mibu323) January 21, 2020

こちらの版画は、壬生寺の歴史資料館(有料300円)で見ることができます。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

13.歯薬師・金紙:11月8日限定

| 壬生寺|歯薬師・金紙御朱印 | |

|---|---|

| 授与日 | 11月8日限定 ※授与がない年もあり |

| 値段 | 500円 |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:奉拝・和暦・日付 中央:歯薬師 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 右側:京都十二薬師第四番札所 中央:火焔型梵字印(梵字「バイ」)薬師如来を表す梵字 左側上段:薬壺 左側下段:壬生寺 |

こちらは、壬生寺の中印の右側に祀られている「歯薬師如来」の特別御朱印です。

授与日は「いい歯の日」である11月8日なのですが、SNSでの告知が2020年と2021年しか確認できないので毎年本当に授与されているのか確認が取れてはいません。

ちなみに、2023年は京都十二薬師霊場の復興十周年記念として歯薬師三尊が特別公開されていた期間(2023/10/7~22)に授与がありました。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

14.二太刀図 治世誠剣・金紙:不定期・現物公開時限定

| 壬生寺|二太刀図 治世誠剣・金紙 | |

|---|---|

| 授与日 | 不定期・現物公開時限定 |

| 値段 | 500円 |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:奉拝・和暦・日付 中央:治世誠剣 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 中央上段:梵字 中央中段:二太刀図の図柄 左側:京都壬生寺 |

こちらは特別朱印「二太刀図 治世誠剣」です。

御朱印の料金は500円で1枚書き(書置き)タイプのみです。

壬生寺縁起絵巻に描かれている二剣を授ける「二太刀図」を御朱印にしたもので、版木からの刷り物とのことなのでとても貴重です!

昨日「京の夏の旅」にて展示中の壬生寺縁起の展示替えを行い、現在第3巻の二銘太刀授与の場面を展示しております。

それに伴い、二銘太刀授与の場面の展示中のみ行っております「治世誠剣の朱印」を授与しております。

7月末まで授与の予定をしております。

#京の夏の旅 pic.twitter.com/vrazw3Txhf

— 壬生寺 (@mibu323) July 22, 2023

こちらの御朱印が授与されるのは、壬生寺縁起絵巻公開時になります。

・2023年7月22日~9月30日京の夏の旅

・2022年4月29~5月8日春期特別公開

・2020年4月29~5月8日春期特別公開

・2019年5月1日新元号初日

・2018年4月27~5月6日春の特別展

・2017年4月29~5月5日春期特別公開

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

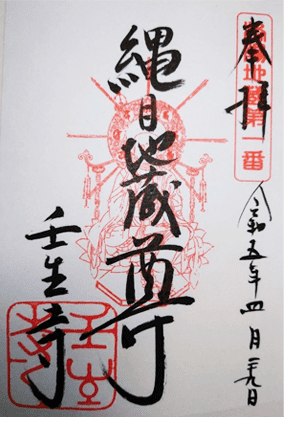

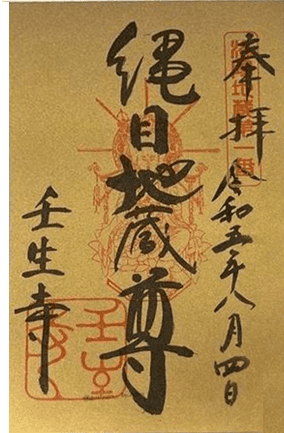

15.縄目地蔵尊:不定期・現物公開時限定

|

|

| 壬生寺|縄目地蔵尊 | |

|---|---|

| 授与日 | 不定期・現物公開時限定 |

| 値段 | 金紙:500円 白地:300円 |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:奉拝・和暦・日付 中央:縄目地蔵尊 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 右側:洛陽地蔵第一番 中央:縄目地蔵御影 左側:京都壬生寺 |

こちらは壬生寺本堂に安置されている「縄目地蔵」が公開された際に授与された御朱印です。

次回の授与は未定になります。

今は存在しない洛陽四十八所地蔵霊場の朱印が押されています。

なお、縄目地蔵尊はこちら↓です。

24日はお地蔵さまのご縁日です。 pic.twitter.com/rmwBLKkPZx

— 壬生寺 (@mibu323) February 23, 2022

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

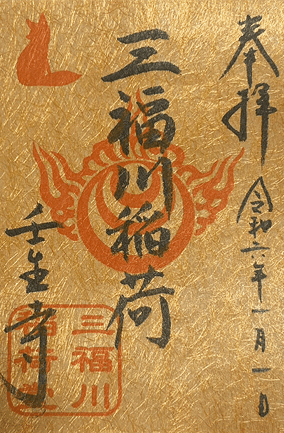

16.三福川稲荷・金紙:不定期

| 壬生寺|三福川稲荷・金紙 | |

|---|---|

| 授与日 | 不定期 ※2024年は1月1日~7日 |

| 値段 | 500円 |

| タイプ | 書置き |

| 墨字 | 右側:奉拝 和暦・日付 中央:三福川稲荷 左側:壬生寺 |

| 朱印 | 右側:なし 中央:宝珠印 左側上段:狐イラスト 左側下段:三福川稲荷堂 |

こちらは2024年1月に初登場した「三福川稲荷」の正月限定御朱印です。

三福川稲荷の境内移転が完了した記念に授与されてました。

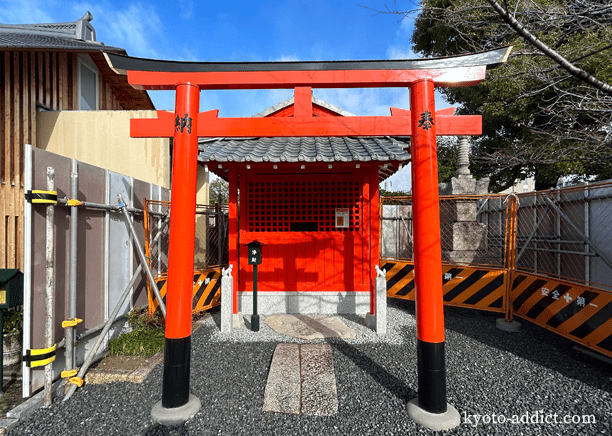

こちら↓が移転後の「三福川稲荷」です。

2025年のお正月は授与対象ではなかたので、今後稲荷の縁日に授与になる可能性がありますね。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>