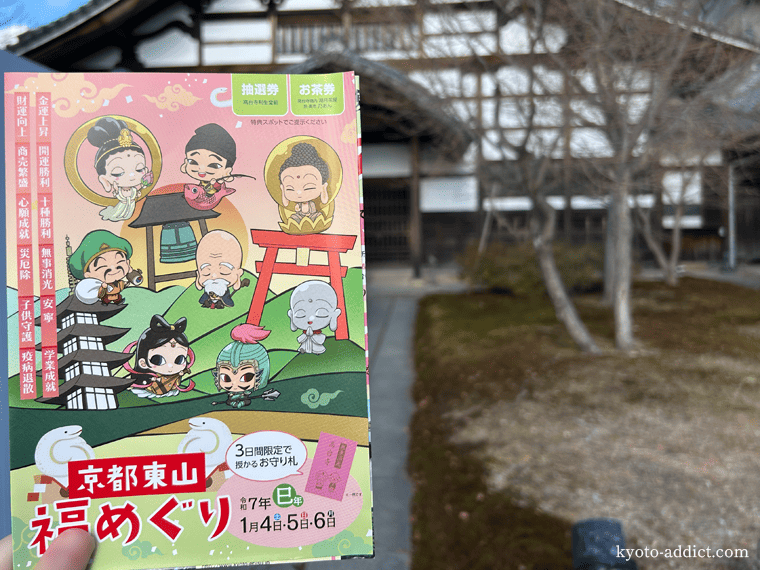

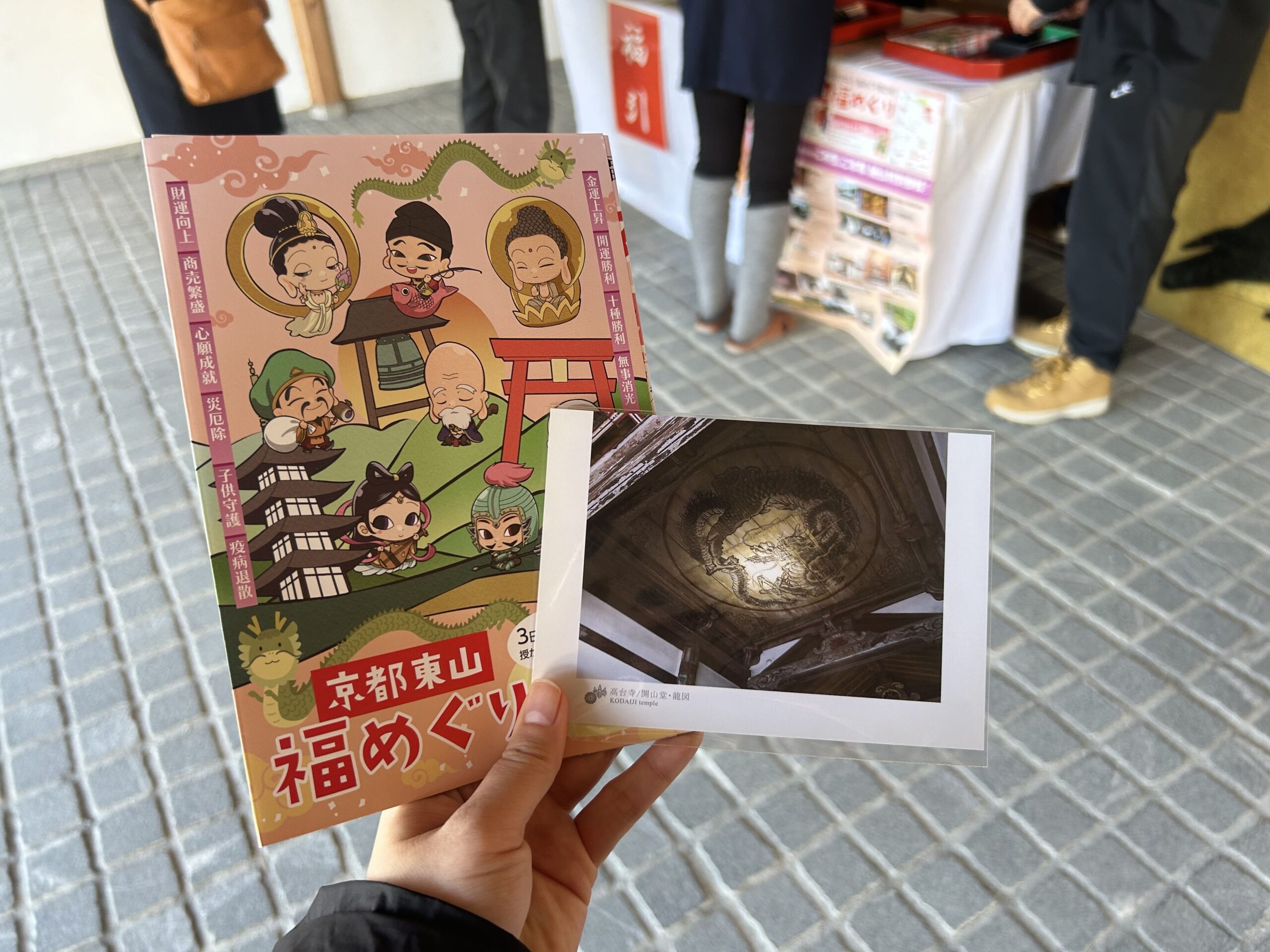

「京都東山福めぐり」は知る人ぞ知る新春の人気行事。1500円の「福めぐりセット(福めぐり台紙)」を購入すれば、高台寺をはじめとする12スポットを拝観をしながら”お守り札”集めができる巡礼イベントです。

- 次回開催日

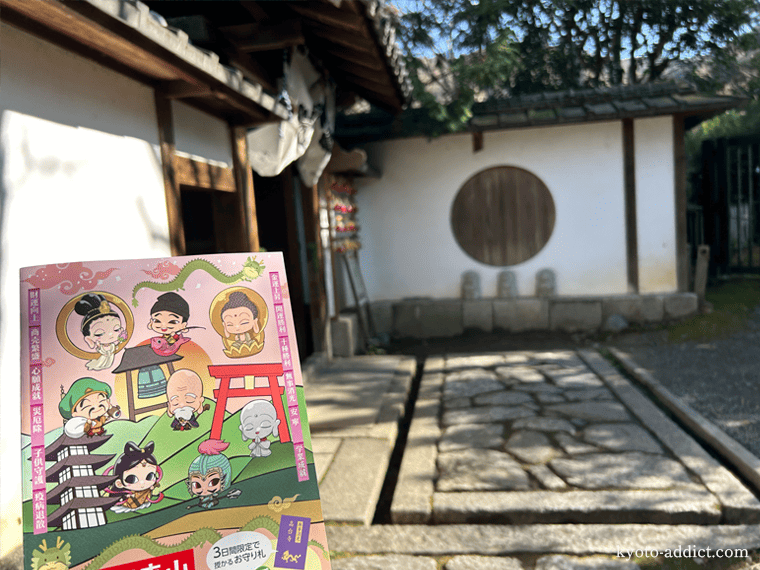

2025年 1月4日(土)・5日(日)・6日(月) - 2025年版公式チラシ

こちら(PDF)

「京都東山福めぐり」は3日間で対象スポットをめぐればめぐるほどお得になります。

ただ、公式のチラシを見ただけでは、普段の拝観と何が違うのか、1日でめぐるにはどうすればいいのかが分かりづらい状況。

そこで「京都東山福めぐり」に興味はあるけどよくわからない方に向けて、毎年参加している体験から詳細をお伝えしていきます。

目次を開いて気になる項目から読み進めてください。

(項目をクリック・タップすると該当箇所にスクロールします)

- 開催日・参加方法・対象スポット|京都東山福めぐり2025

- 福めぐりセットでできること|京都東山福めぐり2025

- 4つのおすすめポイント|京都東山福めぐり2025

- 前回参加レビュー【京都東山福めぐり2025】

- モデルコース紹介|京都東山福めぐり2025

- 1.高台寺|京都東山福めぐり2025

- 2.高台寺天満宮|京都東山福めぐり2025

- 3.高台寺利生堂|京都東山福めぐり2025

- 4.高台寺教化ホール

- 5.高台寺掌美術館

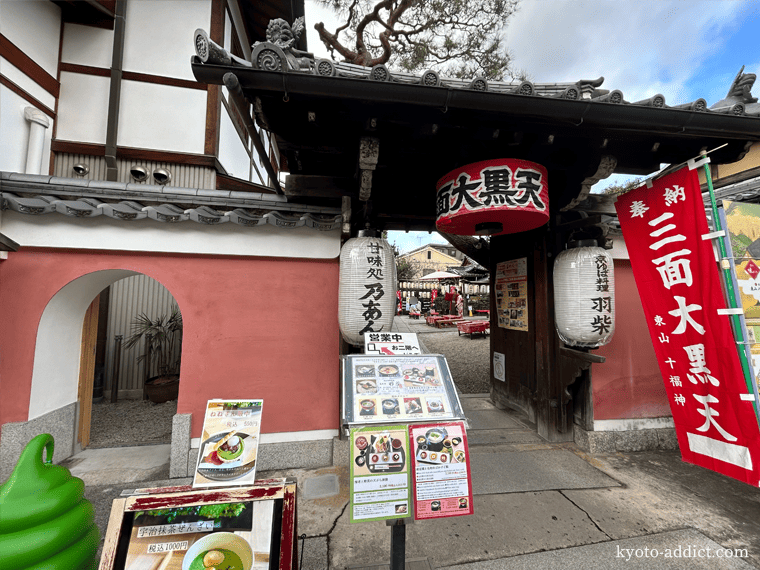

- 6.圓徳院・高台寺塔頭(三面大黒天)

- 7.岡林院・高台寺塔頭 ※通常非公開

- 8.春光院(高台寺塔頭)※通常非公開

- 9.霊山観音

- 10.京都霊山護国神社

- 11.恵美須神社(ゑびす神社)

- 12.瀧尾神社

- 絶対これは持っていこう!【京都東山ふくめぐり2025】

開催日・参加方法・対象スポット|京都東山福めぐり2025

開催日

| 京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 開催日 | 例年1月最初の土・日曜日+平日1日 ⇒2025年1月4日(土)・5日(日)・6日(月) |

| 開催時間 (拝観時間) |

各スポットによって異なる ⇒各スポットの時間はこちら |

京都東山福めぐりは毎年開催日が変わりますが、1月最初の土日と平日1日で構成された3日間で行われます。

2025年は2025年1月4日(土)・5日(日)・6日(月)です。

開催時間は12スポットの拝観時間内なのですが、各スポットで時間が異なります。

各スポットの拝観時間は一覧(こちら)でご確認ください。

参加方法・福めぐりセットの購入方法

東山福めぐりの参加方法

- 「福めぐりセット(福めぐり台紙)」を購入すれば誰でも参加可能

⇒1セット1500円(税込)

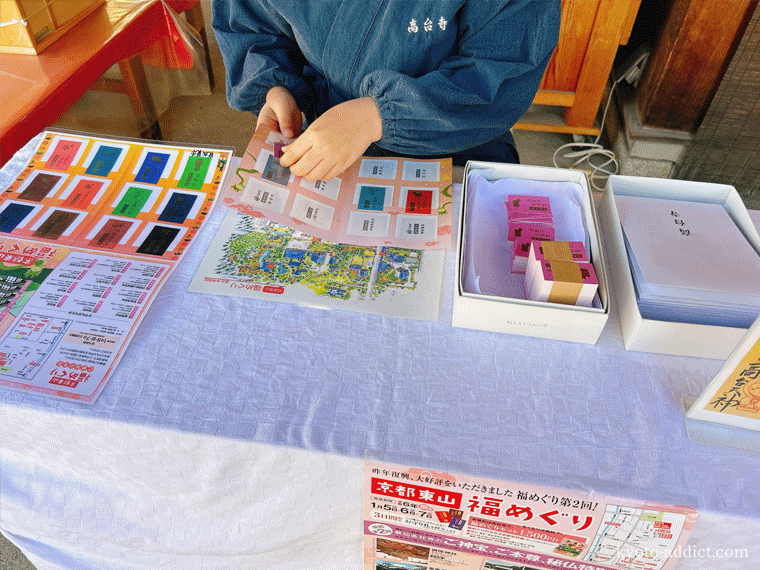

京都東山福めぐりは「福めぐりセット(福めぐり台紙)」を購入すれば誰でも参加できます。

開催期間の3日間のうち、1日でめぐっても3日間かけてめぐってもOKです。

| 福めぐりセット(2025年版) | |

|

|

注意点としては、「福めぐりセット(福めぐり台紙)」の販売はなくなり次第終了なので確実に参加したい場合は、初日または事前にゲットしておく必要があります。

福めぐりセットの購入方法

- 対象スポット12か所で販売

⇒12月中陣から対象スポットで販売

⇒開催期間中も購入可能

※福めぐりセットは毎年数量限定でなくなり次第終了

対象スポット12カ所で購入できます。

だいたい12月中旬に高台寺の公式サイトで開催のお知らせがでたら、各スポットで購入が可能になります。

もちろん開催期間中にも購入できます。

ただ、数に限りがあるので心配な方は開催期間前に高台寺で購入しておくと安心です。

開催期間中に購入する場合、在庫数がスポットによって異なるので在庫を多く持っている「高台寺」か「高台寺利生堂」で購入するのがオススメです。

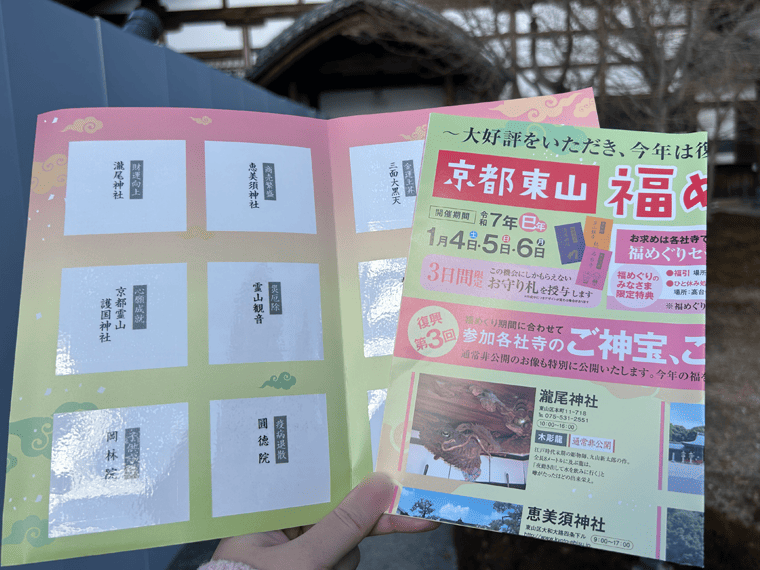

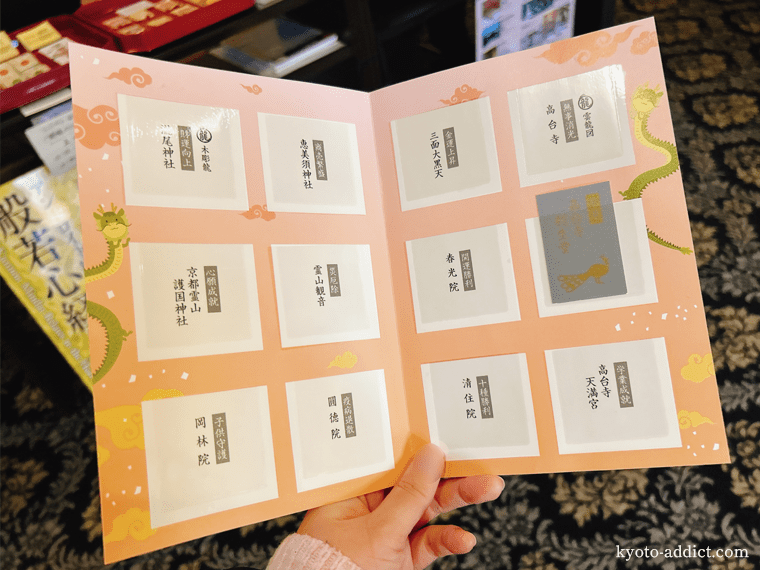

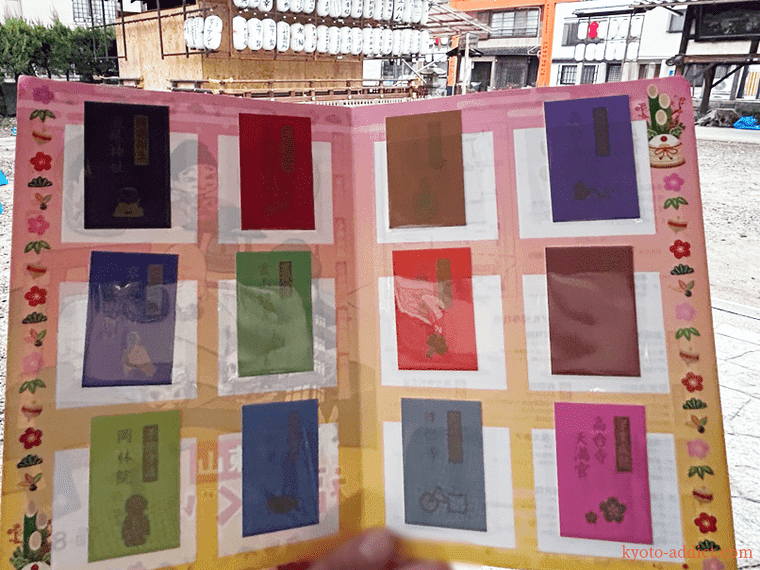

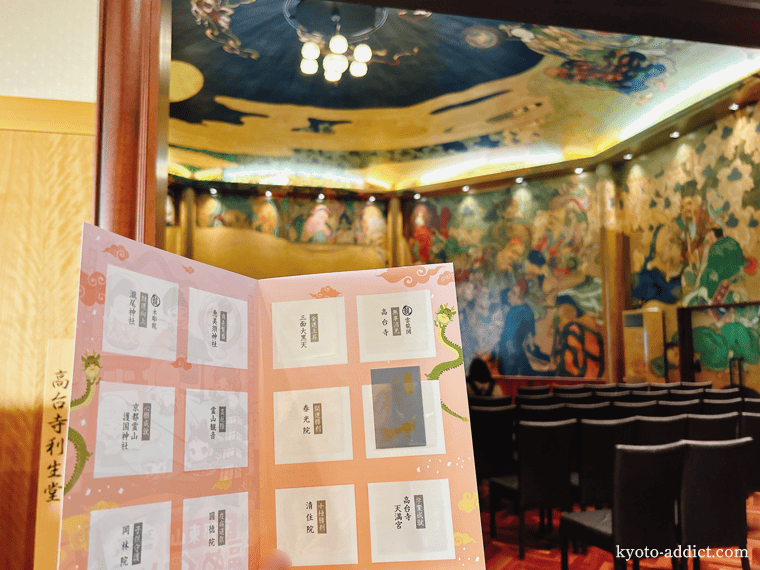

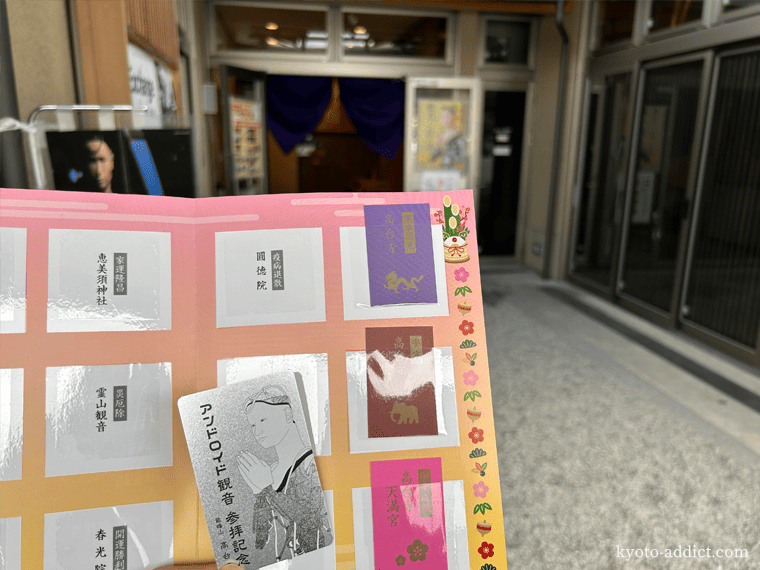

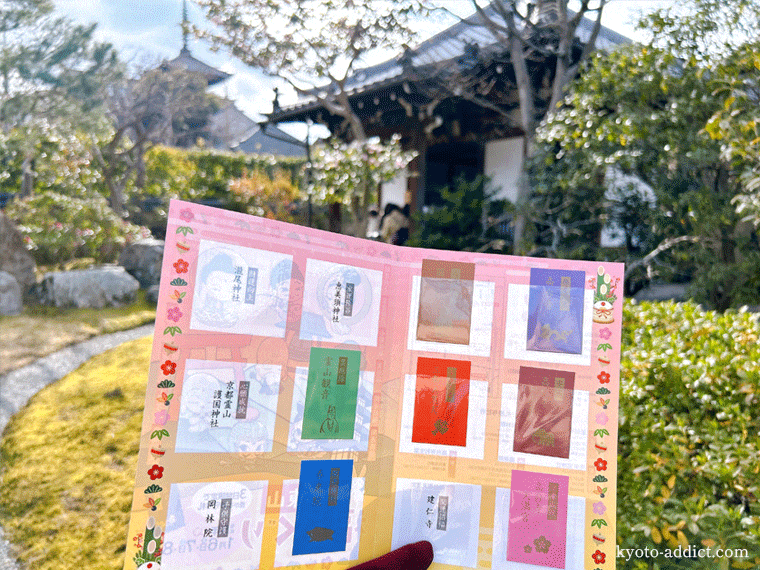

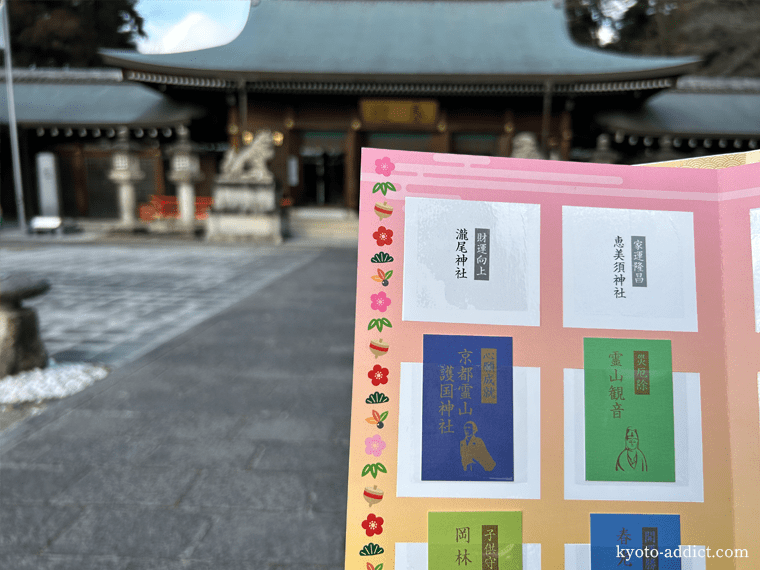

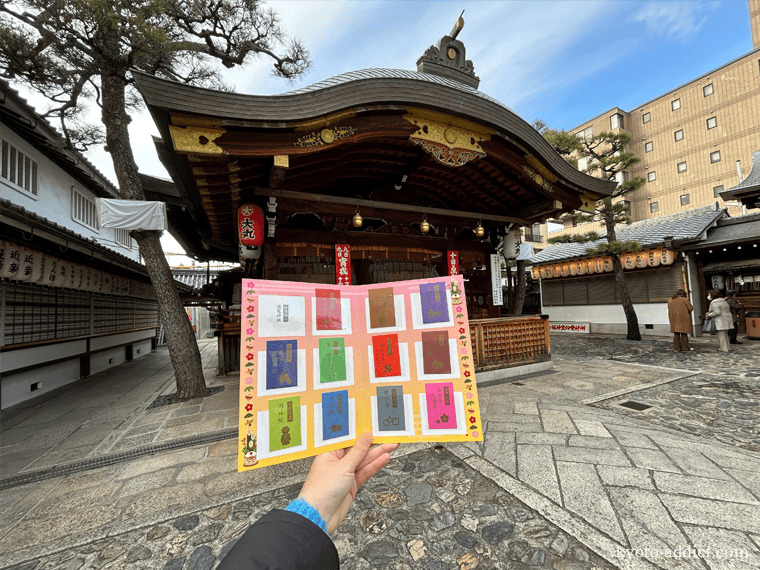

「福めぐりセット」は手のひらサイズで、中面にお守り札を収納するポケットがついています。

(↑2024年版の福めぐりセット)

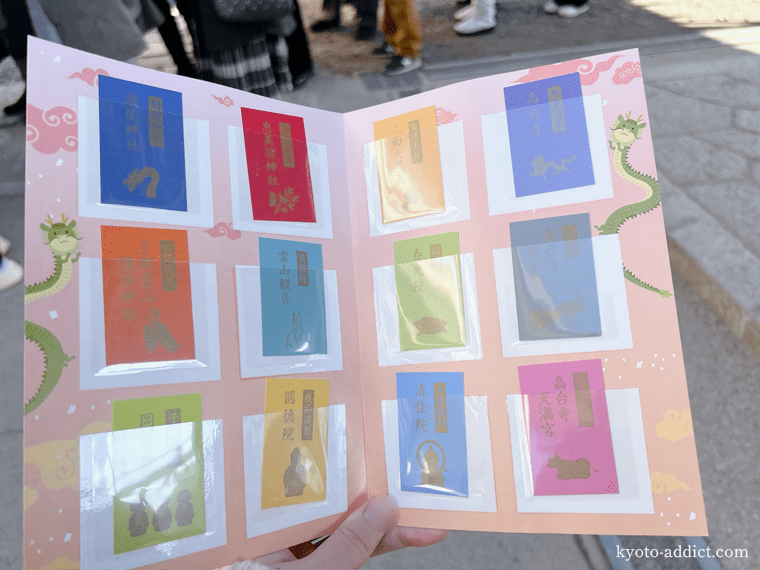

12か所のお札をコンプリートするとこんな感じ。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

対象スポット一覧(拝観時間と3日間の限定公開内容)

2025年も昨年と変わらずこちらの12スポットが対象です。

東山福めぐり期間の拝観時間は通常の拝観時間と異なるのでご注意ください。

| 対象スポット | ①拝観時間と②3日間の限定公開内容 |

| 1.高台寺(詳細へ) |

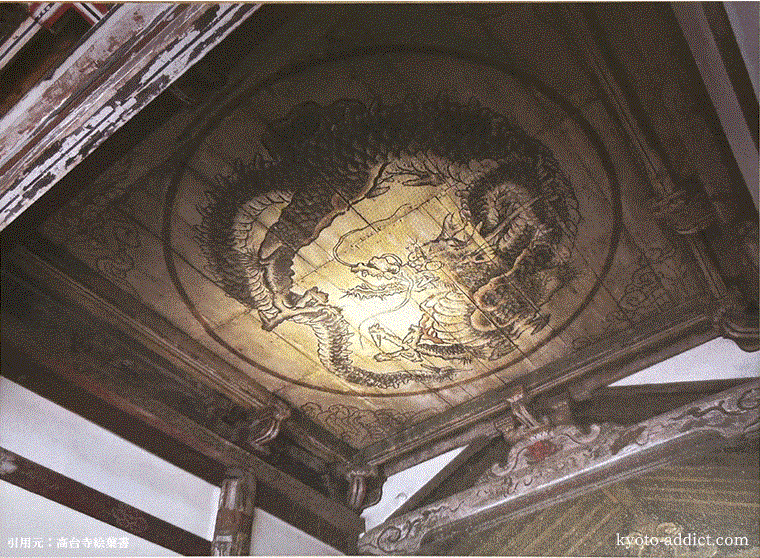

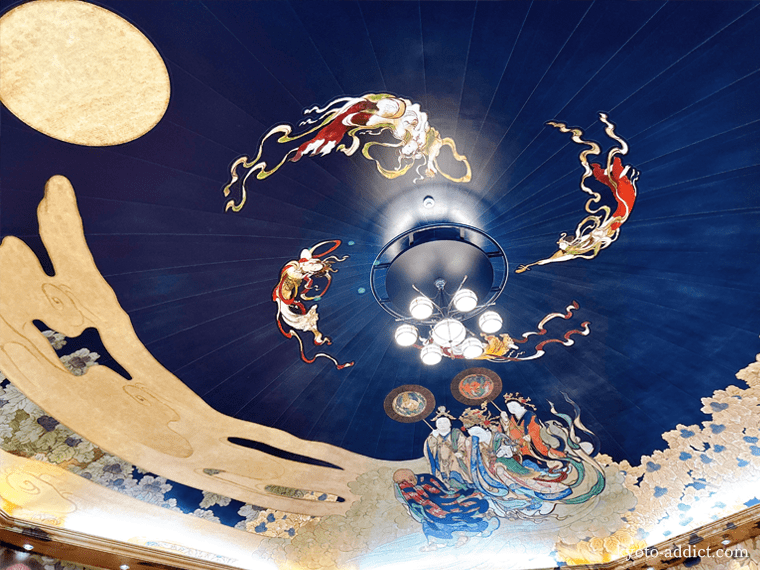

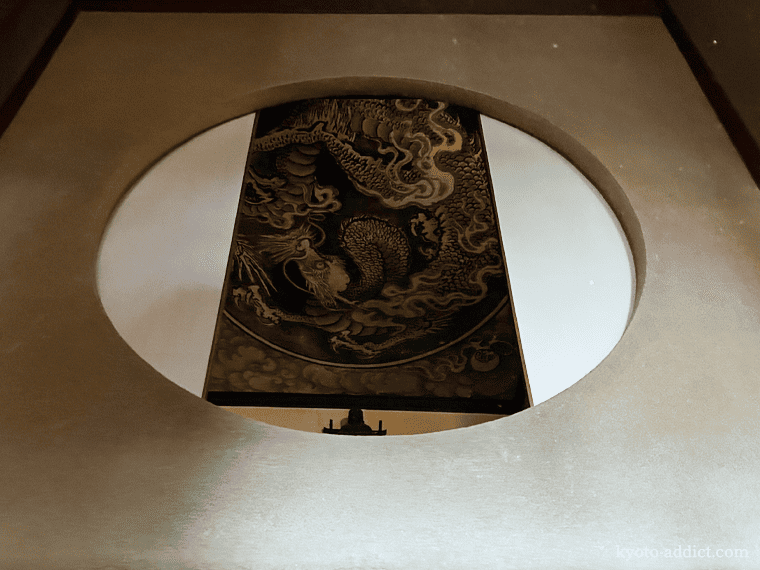

①10:00~17:00 ②通常非公開の狩野山楽・天井画「雲龍図」 ※開山堂内の非公開エリアにある天井画の特別公開 |

| 2.高台寺天満宮(詳細へ) |

①10:00~17:00 ②特になし ※通常通りの無料参拝のみ |

| 3.高台寺利生堂(詳細へ) |

①10:00~17:00 ②特になし ※通常通りの無料拝観のみ |

| 4.高台寺教化ホール(詳細へ) | ①10:30~12:00/13:30~15:30 ⇒公式のチラシには書いていませんがアンドロイド観音の開帳時間だけホールに入れます ②アンドロイド観音 ※アンドロイド観音は通常・毎月1日と土日のみの公開 |

| 5.掌美術館(詳細へ) |

①10:00~17:00 ②十一面観音菩薩坐像とその他寺宝 ※毎年展示品が異なる |

| 6.圓徳院・高台寺塔頭(詳細へ) |

①10:00~16:00 ②通常非公開の「韋駄天立像」「千体地蔵」 |

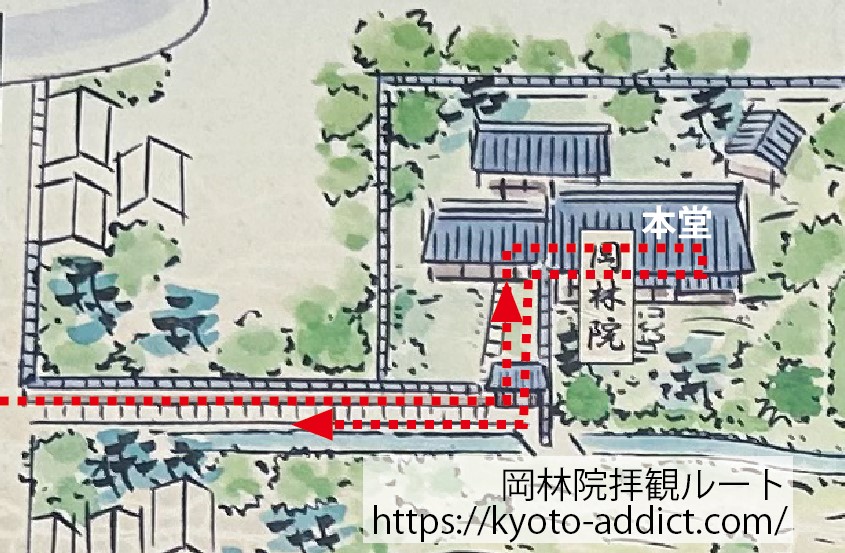

| 7.岡林院・高台寺塔頭(詳細へ) |

①10:00~16:00 ②本堂と苔の庭 ※通常非公開寺院なので拝観できること自体が特別 |

| 8.春光院・高台寺塔頭(詳細へ) |

①10:00~16:00 ②本堂と勝利摩利支尊天堂 ※通常非公開寺院なので拝観できること自体が特別 |

| 9.霊山観音(詳細へ) |

①8:40~15:40 ②特になし ※一般公開されている有料エリアの拝観のみ |

| 10.京都霊山護国神社(詳細へ) |

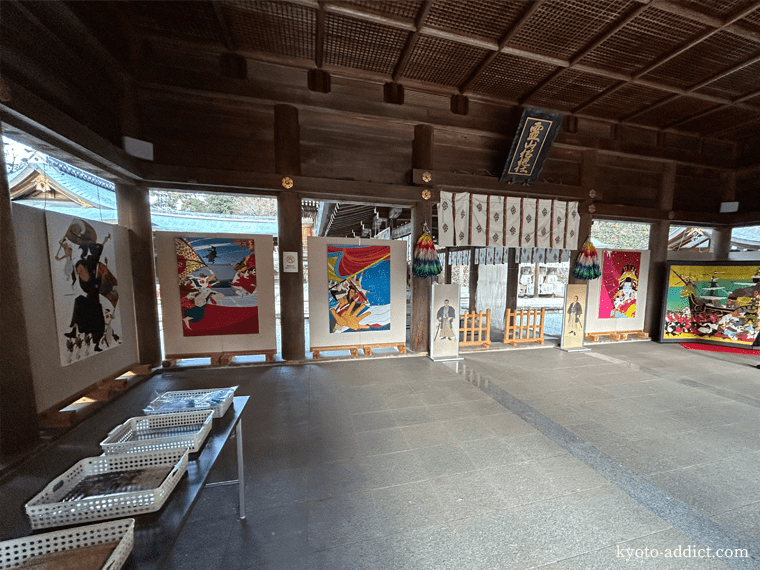

①9:00~17:00 ②龍馬よさこいイラストの展示 |

| 11.恵美須神社(詳細へ) |

①9:00~17:00 ②特になし ※通常通りの無料参拝のみ |

| 12.瀧尾神社(詳細へ) |

①10:00~16:00 ②通常非公開の木彫龍の公開 |

※時間などは変更になる可能性もあるのでお出かけの際は公式情報をご確認ください。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

福めぐりセットでできること|京都東山福めぐり2025

1.対象の寺社・美術館の拝観ができる

1500円の「福めぐりセット(福めぐり台紙)」1つで、対象スポット12カ所をまるっと拝観できます。

本来なら4000円以上かかる拝観料がたったの1500円になるのが、東山福めぐりのすごいところです!

| 1.高台寺 | 2.高台寺天満宮 | 3.高台寺利生堂 | 4.高台寺教化ホール |

|

|

|

|

| 5.掌美術館 | 6.圓徳院 | 7.岡林院 | 8.春光院 |

|

|

|

|

| 9.霊山観音 | 10.京都霊山護国神社 | 11.恵美須神社 | 12.瀧尾神社 |

|

|

|

|

こちら↑の一覧のうち、赤文字スポットは本来なら個別に拝観料が必要ですが「福めぐりセット(福めぐり台紙)」を提示すればそのまま拝観ができます。

青文字スポットは通常非公開寺なので東山福めぐり期間に「福めぐりセット」を持っている人だけが拝観できます。

緑文字スポットは、通常は非公開で特別公開される際は有料のエリアを「福めぐりセット」の提示で見学できます。

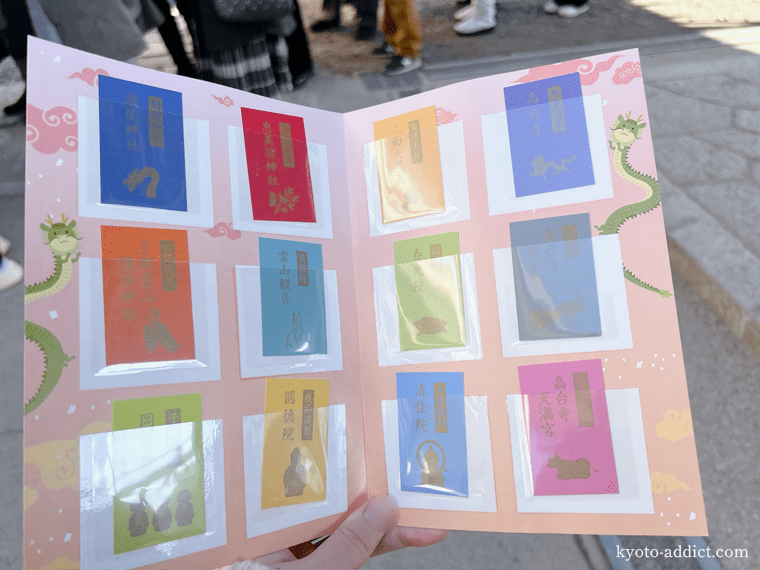

2.「お守り札」がもらえる(計12枚)

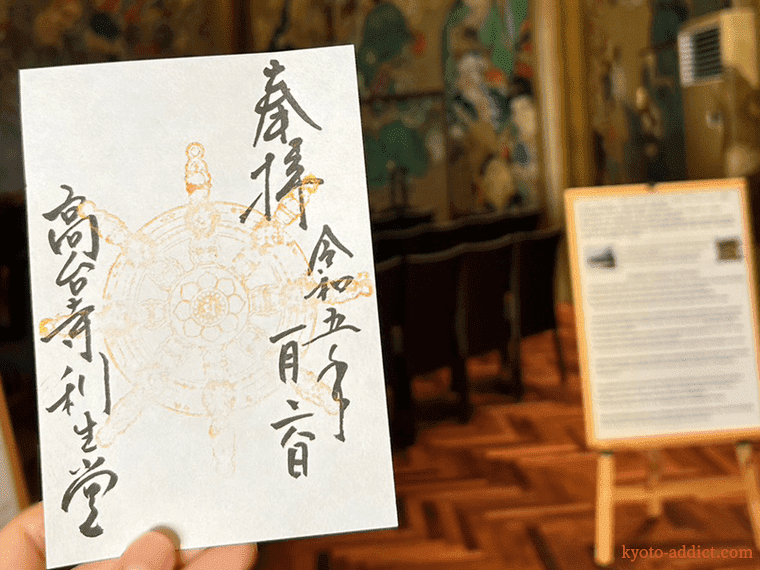

(2023年の福めぐりで撮影)

対象スポット12か所で福めぐりセットを提示すると「お守り札」がもらえます。

単に寺社を参拝・拝観するだけでなく、お守りを集める楽しさが東山福めぐりの良さ!

なお、こちらのお守り札は京都東山福めぐり期間しかもらえないのでレアです。

デザインも毎回少しずつ違ってます。

| 第1回(2024年) | 第2回(2024年) |

|

|

お守り札授与スポットご利益

| お守り札授与スポット | お守りの御利益 |

|---|---|

| 1.高台寺 |

無地消光 |

| 2.高台寺天満宮 |

安寧 |

| 3.高台寺利生堂 |

学業成就 |

| 4.清住院(掌美術館) | 十種勝利 |

| 5.圓徳院・高台寺塔頭 | 疫病退散 |

| 6.三面大黒天(圓徳院) |

金運上昇 |

| 7.岡林院・高台寺塔頭 |

子供守護 |

| 8.春光院・高台寺塔頭 |

開運勝利 |

| 9.霊山観音 |

災厄除 |

| 10.京都霊山護国神社 | 心願成就 |

| 11.恵美須神社 |

家運隆昌 |

| 12.瀧尾神社 |

財運向上 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

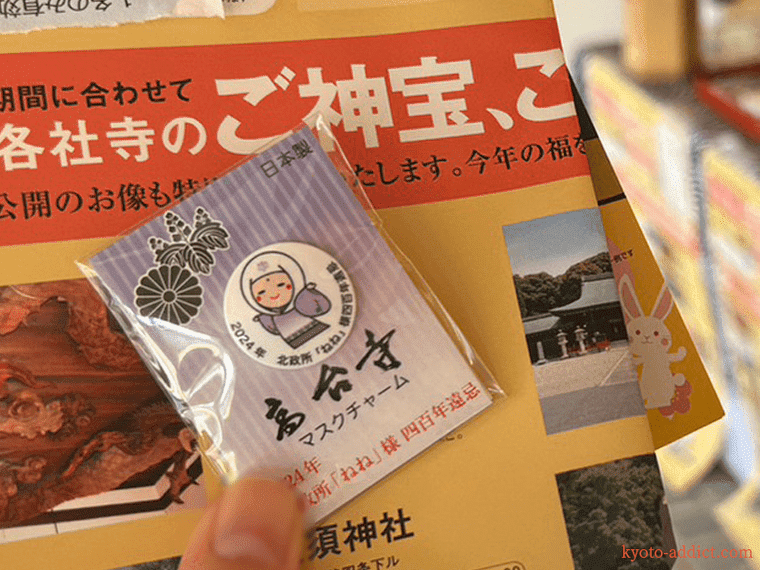

3.ハズレなしの福引が引ける

(2024年の福めぐりで撮影)

福めぐりセットを購入すると高台寺グッズが当たる福引ができます。(東山福めぐり開催期間のみ有効。福引会場は高台寺利生堂前)

上の写真にあるおみくじを振って出た番号の景品がもらえます。

景品は高台寺グッズで、ハガキ、本、靴下などいろいろあります。

過去2回で↓こちらのグッズをいただきました。

|

|

| 2023年はねね様のマスクチャーム | 2024年は高台寺の絵葉書 (狩野山楽の天井画雲龍図を選択) |

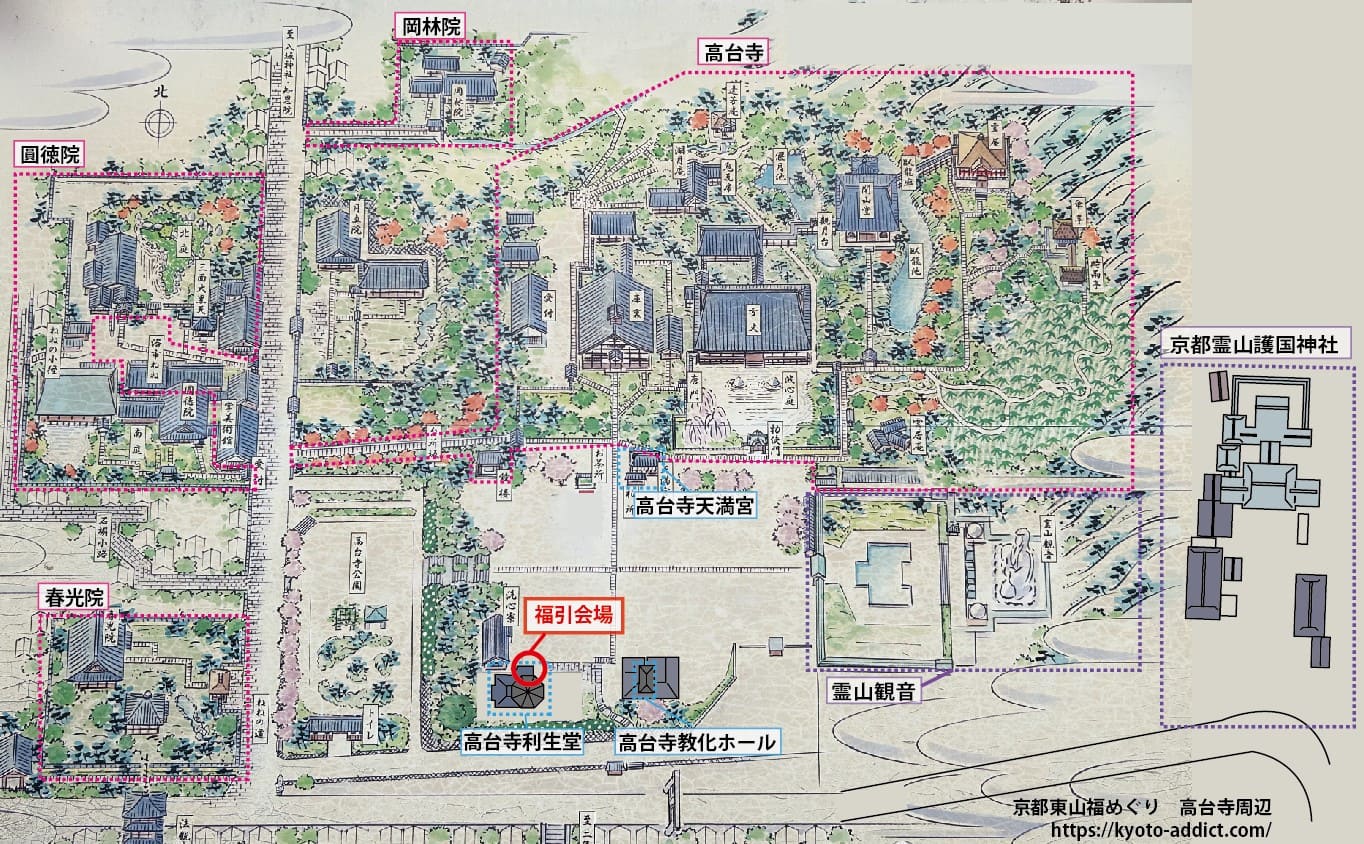

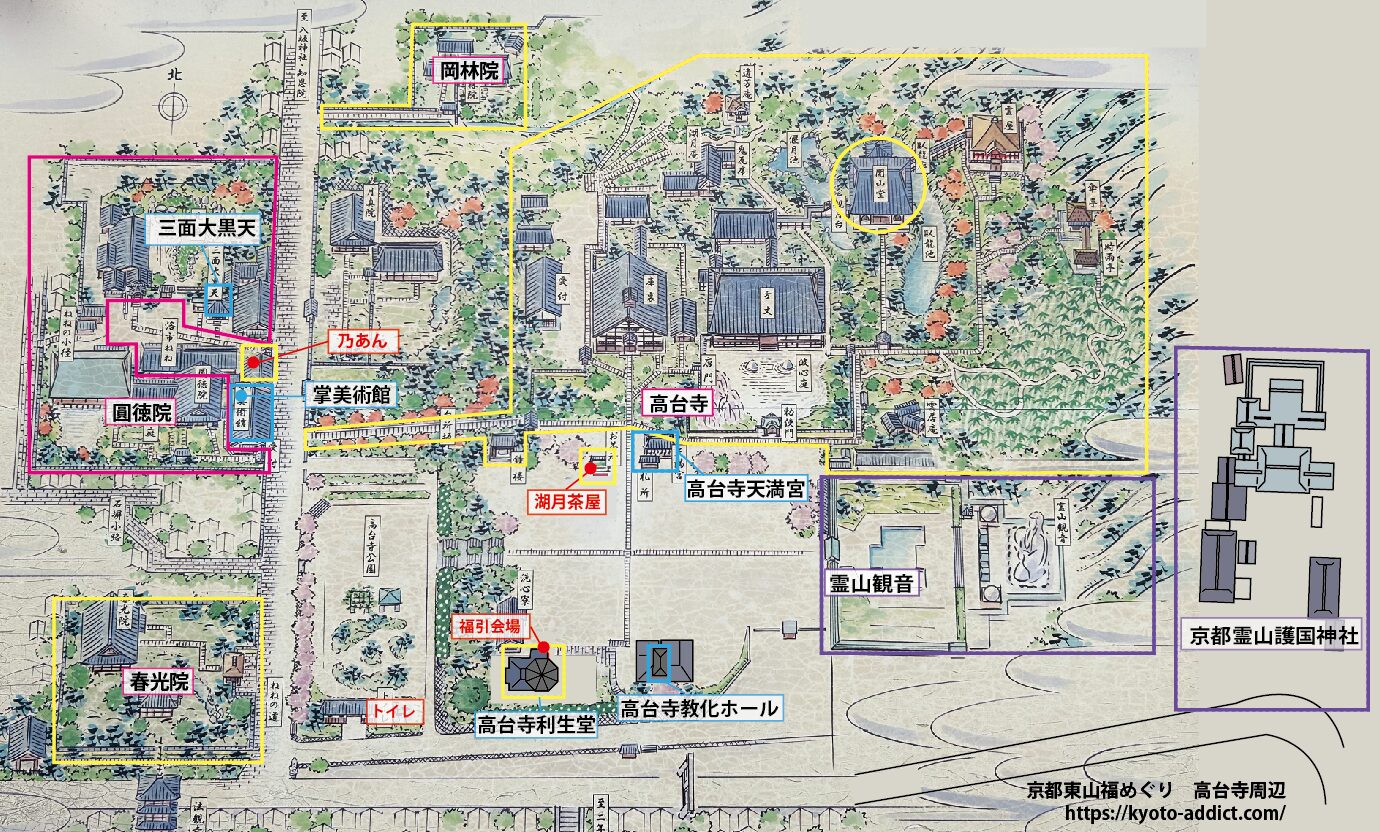

福引会場を地図で紹介すると↓こちらになります。

4.休憩所でお茶屋お菓子が無料でいただける

(2024年の福めぐりで撮影)

福めぐりセット購入すると高台寺の近くにある「湖月茶屋」か圓徳院の横にある甘味処「乃あん」でお菓子やお茶が無料でいただけます。(東山福めぐり開催期間のみ有効)

| 乃あん | 湖月茶屋 |

|

|

| 乃あんは圓徳院の三面大黒天堂がある敷地にあります。室内と室外の両方に席があります。 | 湖月茶屋は高台寺天満宮の目の前にあります。屋根付きの建物ですがお部屋になっていないので1月にここでお茶は寒いかもしれません。 |

2か所の休憩所の場所を地図で紹介すると↓こちらです。

毎年、乃あんで休憩しているのですが、乃あんでは「ねねの薫り」という和菓子(大納言かのこの抹茶琥珀)とお茶がいただけます。

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

4つのおすすめポイント|京都東山福めぐり2025

1.2050~2700円分お得に拝観できる!

京都東山福めぐりは、とにかくお得!

次の表を見ていただくとわかる通り本来なら4050~4700円くらいかかる拝観がたったの1500円(福めぐりセット代)です。

| 通常拝観や過去の拝観料などから算出した目安金額 | |

| 高台寺・圓徳院・ 掌美術館拝観共通割引券 |

900円(通常拝観時の金額) |

| 霊山観音拝観料 | 300円(通常拝観時の金額) |

| 岡林院 | 1500円(2024年秋の特別拝観時の金額) |

| 春光院 | 500~1000円相当(一般的な特別公開時の金額) |

| 瀧尾神社 拝殿見学 | 500円(2024年1月より開催している金額) |

| 休憩どころのお茶+お菓子 (または甘酒) |

350~500円相当(一般的な金額) |

| 合計 | 4050~4700円 |

2.東山福めぐりの3日間しか公開されない寺院を拝観できる!

| 岡林院・高台寺塔頭 | 春光院・高台寺塔頭 |

|

|

岡林院と春光院は通常非公開寺院なので拝観できる激レア!

岡林院さんは2024年の秋に久々に秋の特別公開をされていましたが、2~3年は秋の拝観をしないとSNSでつぶやかれていたので2025年はこの3日間がチャンス!

春光院さんは本堂で展示会をされることがあるようですが、勝利魔利支天堂の勝利摩利支尊天が開帳されるのはこの3日間のみです。

3.人が少ないのでとにかくゆっくり拝観できる!

大々的な広告が打たれないのでイベント自体を知っている人も少なく、1月の京都は神社以外は人が少ないのでゆっくり拝観できます。

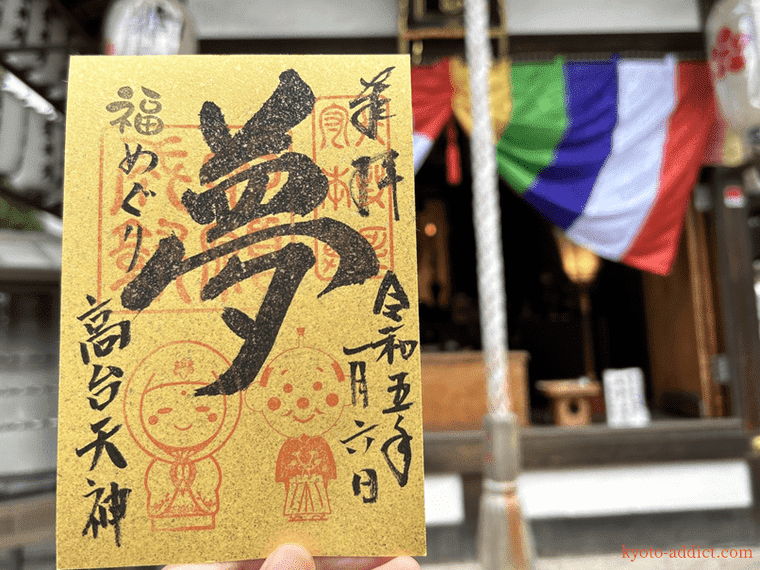

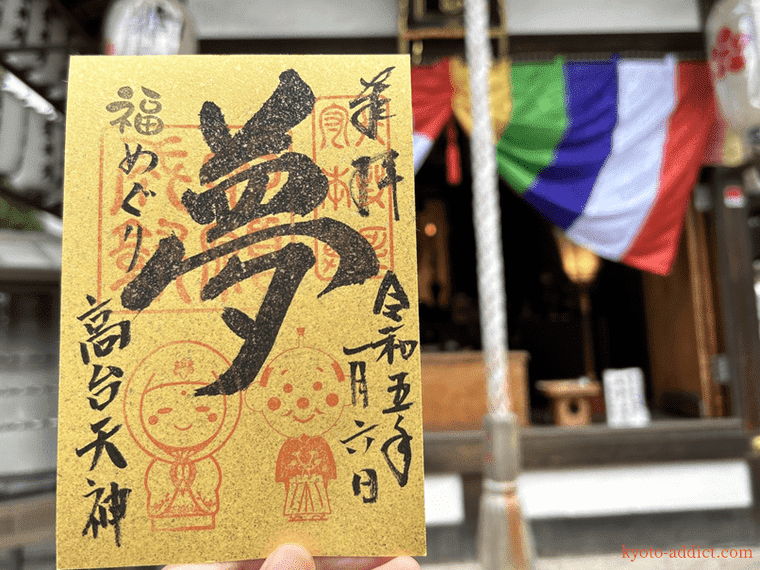

4.限定の御朱印がゲットできる!

東山福めぐりの3日間限定の御朱印が高台寺天満宮・高台寺利生堂・岡林院で授与されます。

| 岡林院(高台寺塔頭) | 高台寺天満宮 | 高台寺利生堂 |

|

|

|

| 書置き・500円 | 書置き・500円 | 書置き・300円 |

※開催年でデザインや値段、授与の有無が変更になる場合がります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

前回参加レビュー【京都東山福めぐり2025】

行ってよかったこと

- 1500円でこんなに拝観できるのはお得!

- 人が少なくのんびり拝観できた!

- お札集めが思いのほか楽しい!

第1回(2023年)と第2回(2024年)に参加しましたが、1500円でこれだけ巡れるのはとてもお得だったのが何よりよかったことです。

1月の京都は観光客が少なく、京都東山福めぐりは全国区では知られてないので各スポットに人が少なくのんびり拝観できます。

初めて参加したときは、お札集めに特に興味がなかったのですが、どんどん台紙が埋まっていくと楽しくなってきて、コンプリートしたときにはホクホクした気持ちになりました。

京都東山福めぐりは、たくさんの人に知ってもらいたい気持ちと、あまり人が増えずにゆっくり拝観したいなという気持ちで葛藤中です。

残念だったこと

- 岡林院と春光院の拝観以外は東山福めぐりだけの特別感がない

- チラシの地図がわかりにくい

- 瀧尾神社に人が多すぎる!(2024年の残念だったこと)

残念だったことは「強いてあげるなら」の3項目です。

ひとつ目は、福めぐりはおそらく主催者からすれば「お札」と「参拝」がメインイベントだと思うのですが、特別公開を目当てにしていると岡林院と春光院以外は福めぐりセットをもっていない通常の拝観者も同じエリアが見られるので特別感がないです。

ふたつ目は、京都のどのイベントにも共通するのですが地図がとにかく分かりにくいところが残念です。

2回目の2024年はチラシに書かれている地図を見ながらよくわからないと言ってる方がいました。

京都の地理に不慣れな場合、スマホのGoogleマップがなければなかなかスムーズにめぐるのが難しいので、分かりやすい地図をみんなに配布して欲しいところです。

2025年のチラシも地図は変わらずなので、謎解きゲームとして楽しむ気持ちでめぐるしかないかもしれません。

3つめは、2024年が辰年で各メディアが瀧尾神社を紹介したから起きたことですが、拝殿を見学するのに50人以上並んでいたので、見るのを諦めました。

福めぐりセットを持ってる人は先にみられる特典があればよかったのにと思います。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

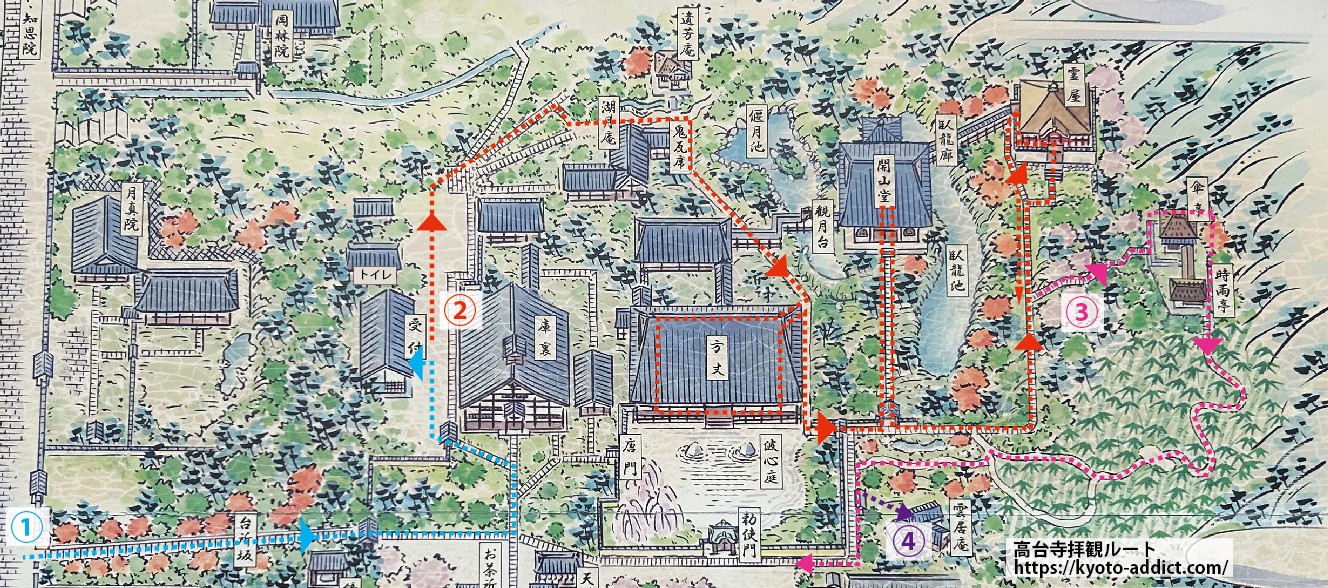

モデルコース紹介|京都東山福めぐり2025

コース1:全部は巡れない方の厳選スポット

- 岡林院(5~15分):福めぐりセット購入、本堂と庭園拝観 ※10時から

↓徒歩(約3分) - 春光院(5~15分):勝利摩利支尊天堂と本堂拝観

↓徒歩(約3分) - 高台寺利生堂(約3~15分):くじ引きと堂内の八相涅槃図拝観

↓徒歩約2分 - 高台寺(20~40分):拝観エリア全域、もしくは方丈と開山堂に絞って拝観

↓徒歩約1~2分 - 乃あんor湖月茶屋(5~10分):どちらかで休憩(無料接待券の使用)

スケジュール的にすべてめぐるのが難しい方は、最低限こちらの5か所をめぐれば福めぐりセット1500円の元は十分とれます。

各スポットの移動も含め40分~1時間45分くらいでめぐるコースです。

もちろん当日の天候や混雑具合、歩くペースなどで変わるので参考にスケジューリングしてみてください。

なお、上記のスポットはこちらの黄色枠で囲ったところになります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

コース2:効率よく全てめぐる

- 高台寺利生堂(約3~15分):福めぐりセットの購入・福引・堂内で八相涅槃図の拝観

※公開は10時から。

↓徒歩(約1分) - 霊山観音(10~35分):十二支守り本尊胎内めぐりや施設内散策

↓徒歩(約1分) - 高台寺教化ホール(約3~5分):アンドロイド観音の見学

↓徒歩(約5分) ※10時30~、12:00~13:30は休止、15:30終了 - 霊山護国神社(約10~15分):参拝と龍馬よさこいイラスト見学

↓徒歩(約5分) - 春光院(5~15分):勝利摩利支尊天堂と本堂の参拝

↓徒歩(約2分) - 圓徳院・三面大黒天(12~30分):拝観(韋駄天立像、千体地蔵が特別公開)

↓徒歩(約1分) - 掌美術館(5~15分):展示の見学(清住院十一面観音菩薩坐像が特別公開)

※「乃あん」で休憩するならこのタイミング(5~10分)

↓徒歩(約2分)

- 岡林院(5~15分):本堂と庭園の拝観

↓徒歩(約3分 - 高台寺(20~40分):拝観(開山堂内陣天井画「雲龍図」が特別公開)

↓徒歩(約1分)

- 高台寺天満宮(1~2分):参拝

※「湖月茶屋」で休憩するならこのタイミング(5~10分)

↓徒歩(約15分) - 恵美須神社(10~15分):参拝

↓徒歩(約7分)

京阪本線「清水五条」駅5番出口

↓(乗車4分・2駅・170円)

↓※各駅は13~15分間隔で運行

京阪本線「東福寺」駅

↓徒歩(約2分)

- 瀧尾神社(5~15分):参拝と拝殿天井の龍の彫刻の見学 ※16時まで

※2024年は辰年だったため長蛇の列でしたが、2025年は例年通り空いているはずです

12スポットを効率よくめぐるならこちらがススメ。

各スポットの移動も含め約2時間~4時間半くらいでめぐるモデルコースです。

なお、10時半以降にスタートする場合、②の霊山観音と③の高台寺教化ホールは逆の方が効率的になります。

京都駅を利用する方なら、東福寺駅はJRを使えば京都駅まで1駅なので帰りも便利なモデルコースです。

もちろん当日の天候や混雑具合、歩くペースなどで変わるので参考にスケジューリングしてみてください。

注意点としては、アンドロイド観音がある高台寺教化ホールの拝観時間が特殊な点です。

⑪の恵美須神社と⑫瀧尾神社の移動

京阪「祇園四条」から電車で移動する場合

恵美須神社

↓徒歩(約8分)

京阪本線「祇園四条」駅5番出口

↓(乗車5分・3駅・170円)

↓※各駅は13~15分間隔で運行

京阪本線「東福寺」駅

↓徒歩(約2分)

- 瀧尾神社

⑪の恵美須神社と⑫瀧尾神社の移動は京阪本線「祇園四条」駅から「東福寺」駅でもOKです。

東福寺が各駅停車しかとまらないので「清水五条」駅と「祇園四条」駅のどちらから行ってもあまり所要時間に変わりはありません。

もしバスで移動するなら恵美須神社から「東山安井」か「清水道」のバス停でバスに乗り「東福寺」バス停で下車するのでもOKです。

恵美須神社から各バス亭は徒歩で10~11分、バスの乗車時間は11~12分で運賃は230円です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

1.高台寺|京都東山福めぐり2025

公開内容・拝観時間・所要時間|高台寺

| 高台寺|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①一般公開エリア ⇒通常有料で公開されているエリアも福めぐりセットの提示で拝観できます ⇒方丈には寺宝などの展示がされますがある程度の期間で入れ替えられるので昨年とは違うものが見れると思います ②開山堂内陣「雲龍図」狩野山楽・筆 ⇒東山福めぐり期間だけ特別公開されます(通常非公開) ⇒開山堂は①の一般公開エリア内にあるたてものですが普段は「雲龍図」はみれません ⇒2024年の東山福めぐりでも公開されています |

| 拝観時間 | 10:00-17:00 |

| 所要時間 | 20~40分 |

■高台寺

1606年に豊臣秀吉の正室である北政所ねね様が秀吉を弔うために創建したお寺

高台寺は2025年の東山福めぐりも見どころは開山堂の天井画「雲龍図」です。

■狩野山楽(1559-1635年没)

安土桃山時代から江戸時代初期の狩野派の絵師。狩野山雪の養父。

高台寺の通常拝観時にも「開山堂」の建物内は見学できますが、狩野山楽が描いた天井画がある内陣には入れないようになっています。

なので、天井画「雲龍図」は東山福めぐり開催の3日間だけ見られるレア度高めの特別公開です。

こちらが開山堂の外観です。通常は正面から入りますが、2024年の東山福めぐり期間は左横の扉から入る順路になっていました。

(1月1日~7日限定で開かれる方丈前庭の勅使門)

高台寺では、例年1月1日から7日まで勅使門が開門されるので、京都東山福めぐり期間は普段とは違う方丈庭園が見られます。

東山福めぐり公開内容履歴|高台寺

| 高台寺|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①一般公開エリア ②本尊ご開帳(唐門から方丈へ入って参拝) |

| 2024年 | ①一般公開エリア ②開山堂内陣「雲龍図」狩野山楽・筆(通常非公開) |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

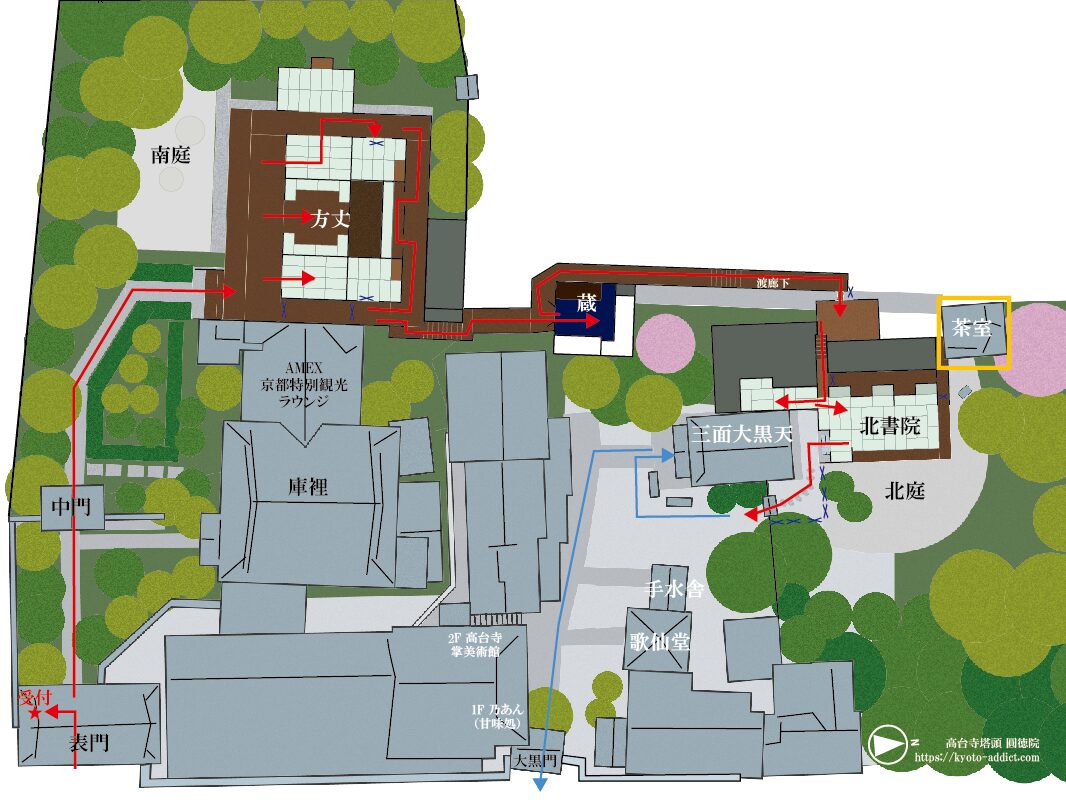

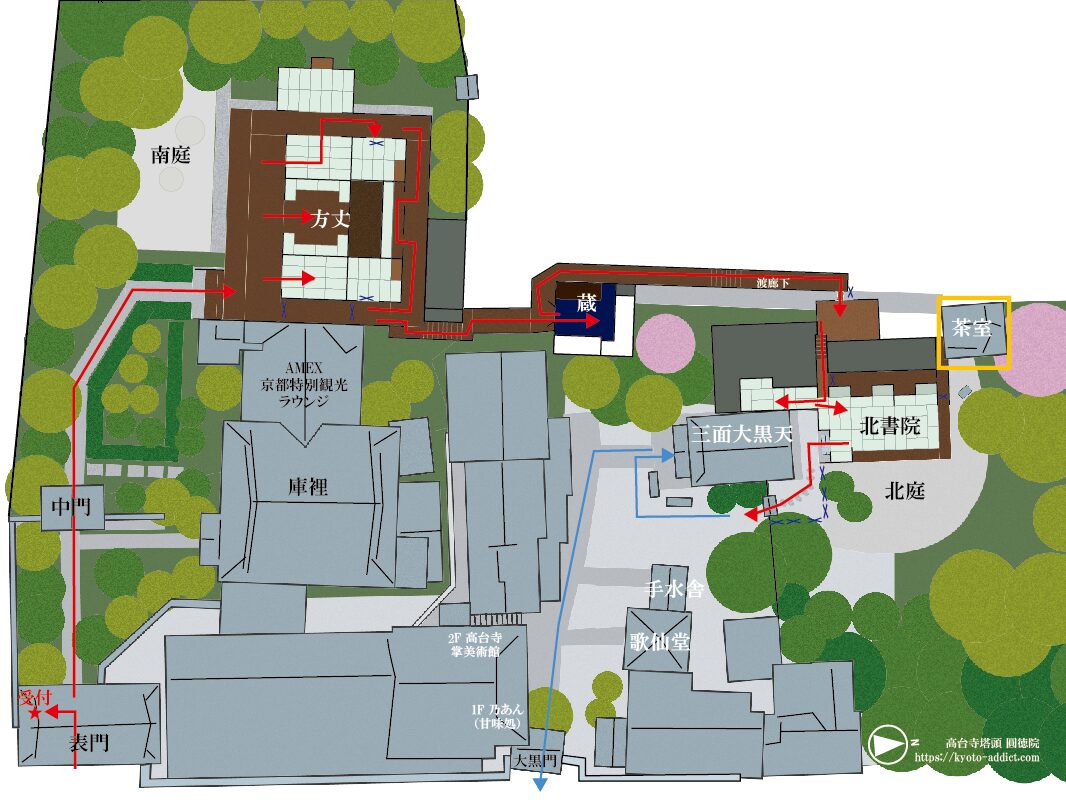

公開エリア(拝観ルート)|高台寺

①水色矢印:拝観受付までのルート

②朱色矢印:有料エリア(方丈・開山堂・御玉屋)

③ピンク矢印:有料エリア(傘亭・時雨亭・竹林)

④紫色矢印:お茶席・高台寺雲居庵(別料金)

高台寺の拝観エリアはかなり広いです。そして③ピンク矢印エリアは小高い山になっているので階段を登ったり下りたいとアップダウンがあります。

■所要時間(目安)

- ②③をサクサク:約20~25分

- ②③をじっくり:約30~40分

上の画像にある②のエリアだけならあっという間ですが、③のエリアが小高い山になっているので、登って降りてくることを考えると②③のエリアをサクサク歩いて見ても20~25分はかかります。

歩くのがゆっくりなら30~40分見ておくのがいいですね。

気に入ったところに戻ってじっくりゆっくり見る方なら60分くらいかけることもできるくらいです。

東山福めぐりが開催される1月は苔は枯れ気味なので、他の季節に比べると美しさは劣りますが、普段は木々の葉で隠れてしまう建物がしっかり見えるのが良いところです。

拝観受付・お守り札授与所

- 拝観受付:高台寺の拝観受付

- お守り授与所:高台寺の拝観受付

高台寺の通常の拝観受付で福めぐりセットを提示して、お守り札を受け取り、拝観をします。

交通アクセス|高台寺

| 高台寺|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約9分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約9分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約9分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約16分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約21分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町526 |

| TEL | 高台寺:075-561-9966 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

2.高台寺天満宮|京都東山福めぐり2025

公開内容・拝観時間・所要時間|高台寺天満宮

| 高台寺天満宮|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①高台寺天満宮(通常無料参拝) ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 拝観時間 | 10:00-17:00 |

| 所要時間 | 1~4分 |

高台寺天満宮は2025年も京都東山福めぐり用に何か特別な展示がされることはなさそうです。(チラシ情報推測)

通常の参拝をして、福めぐりのお札をもらうのみです。

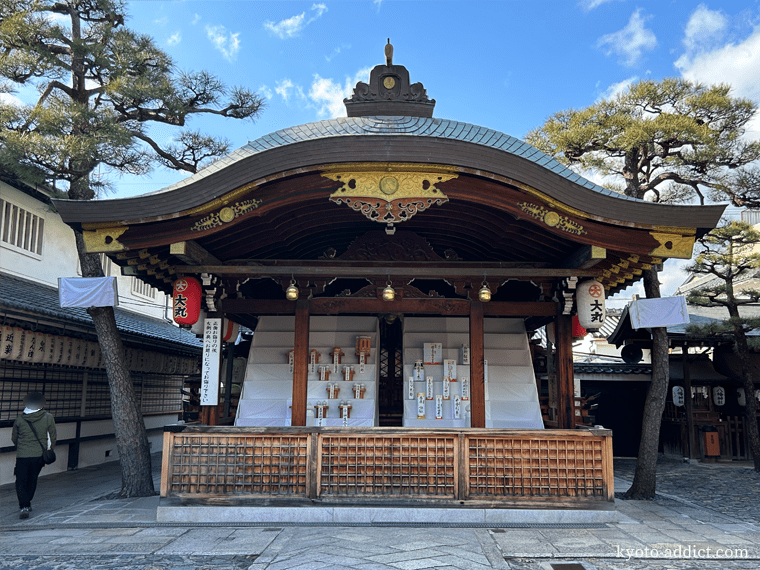

■高台寺天満宮

豊臣秀吉公の正室・北政所ねね様が信仰された天満天神(=菅原道真)を祀っています。ねね様が高台寺を創建した際に高台寺の鎮守社として創建されたお社です。

東山福めぐり公開内容履歴(東山福めぐり)

| 高台寺天満宮|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①高台寺天満宮(通常無料参拝) ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 2024年 | ①高台寺天満宮(通常無料参拝) ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

公開エリア|高台寺天満宮

高台寺天満宮は上の写真に写っているエリアが参拝対象になります。

■所要時間(目安)

- 参拝のみ:約1~2分

- 参拝+マニ車+撫で牛:約3~4分

所要時間は、天満宮に参拝だけなら1~2分、天満宮をコの字型に囲む「マニ車」を回したり、撫で牛をなでたりしても3~4分です。

マニ車:主にチベット仏教で用いられる仏具。筒の中にお経が収められており、時計回りに右手で回すと、回転させた数だけお経を唱えるのと同じ功徳があるとされる。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

拝観受付・お守り札授与所

(2024年の福めぐりで撮影)

- お守り札授与所:高台寺天満宮横の売店内(仮設の受付がある)

高台寺天満宮は自由参拝なので「お守り札」を受け取るために、売店内に設けられた仮説の受付で福めぐりセットを提示します。

売店内のどこに仮設の受付が作られるかは、年によって異なります。

(2023年撮影)

(2023年撮影)

(2023年撮影)

交通アクセス|高台寺天満宮

| 高台寺天満宮|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約9分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約9分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約9分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約16分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約21分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町526(高台寺境内) |

| TEL | 高台寺:075-561-9966 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

3.高台寺利生堂|京都東山福めぐり2025

公開内容・拝観時間・所要時間|高台寺利生堂

| 高台寺利生堂|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①障壁画「八相涅槃図(複製)」 ⇒通常時も無料で拝観可能 ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 拝観時間 | 10:00-17:00 |

| 所要時間 | 3~15分 |

2025年も京都東山福めぐり用に何か特別な展示がされることはなさそうです。(チラシから推測)

ホール内を拝観して福めぐりのお札をもらうのみです。

■高台寺利生堂

高台寺の礼拝聴聞室として2016年12月建立された八角形のお堂です。

建物の六角形の部分がホールになっていて、壁や天井に涅槃図(八相涅槃図)が描かれています。

東山福めぐり公開内容履歴|高台寺利生堂

| 高台寺利生堂|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①障壁画「八相涅槃図(複製)」 ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 2024年 | ①障壁画「八相涅槃図(複製)」 ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

公開エリア・見どころ|高台寺利生堂

高台寺高台寺利生堂は上の写真に写っているホール内が拝観エリアです。

ホール内の壁と天井には、高台寺所蔵の「八相涅槃図」が描かれているのでぐるっと1周見学します。

■所要時間(目安)

- 3~15分

所要時間は、全体をささっと見るだけなら3分ほど。じっくりとみるなら10~15分が目安です。

参考情報

高台寺に伝わる「八相涅槃図」は、南北朝時代(650年前)の作品で富山のお寺から北政所ねね様へ寄進されたもの。

「八相涅槃図」のオリジナル(現物)は、毎年2月に本堂(方丈)で公開されます。

高台寺「涅槃図」特別公開

例年2月1日~2月末日まで(拝観料600円・本堂(方丈)にて公開)

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

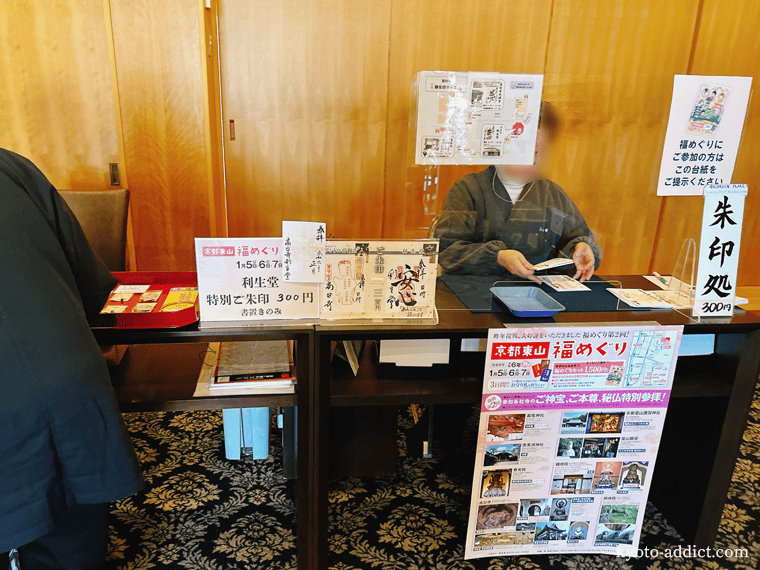

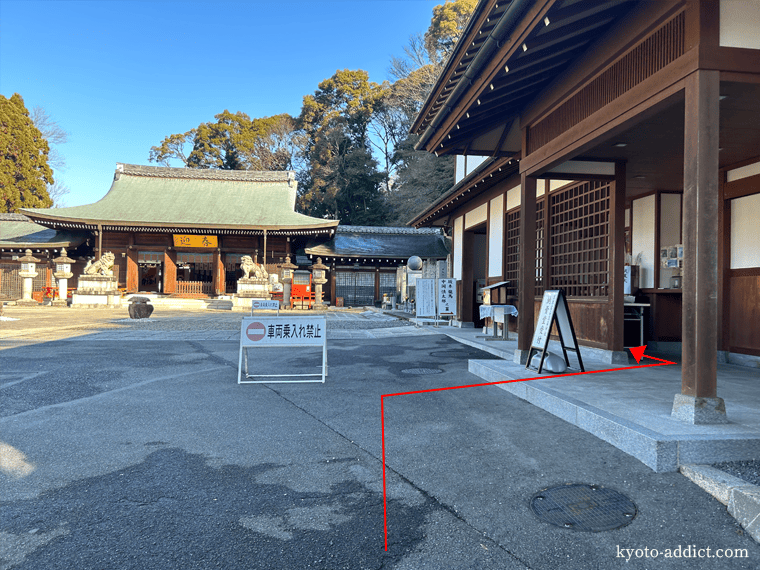

拝観受付・お守り札授与所

- お守り札授与所:高台寺利生堂ロビー内受付

高台寺利生堂は自由拝観なので、ロビーにある受付で「福めぐりセット」を提示してお守り札を受け取ります。

(2024年撮影)

(2024年撮影)

お守り札を頂いたらホール内の拝観をします。

交通アクセス|高台寺利生堂

| 高台寺利生堂|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約15分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約20分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町526(高台寺境内・駐車場側) |

| TEL | 高台寺:075-561-9966 |

高台寺利生堂は、高台寺の駐車場側にあります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

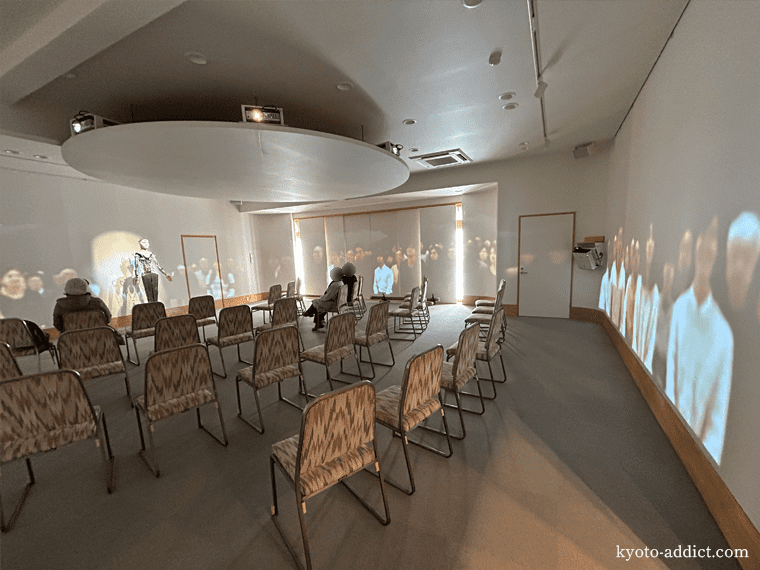

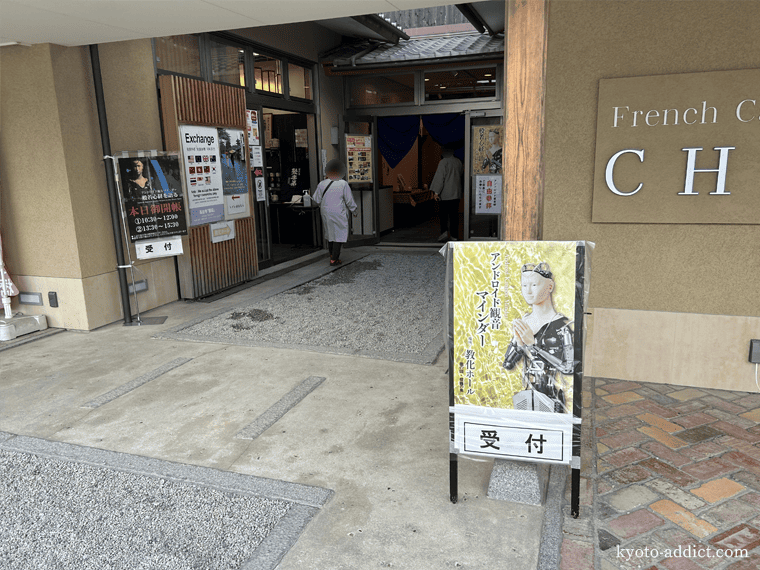

4.高台寺教化ホール

公開内容・拝観時間・所要時間|高台寺教化ホール

| 高台寺教化ホール|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①アンドロイド観音「マインダー」の開帳 ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし ⇒通常は土日祝日のみ公開 |

| 拝観時間 | 10:30~12:00/13:30~15:30 |

| 所要時間 | 3~15分 ※アンドロイド観音の法要を聞かない場合 |

前回同様、アンドロイド観音の開帳が見どころになります。

■アンドロイド観音

アンドロイド観音は「仏教になじみのない人にも触れてもらおう」という目的から開発された現代の仏像。2019年2月23日に開眼法要され、限定日に一般公開されています。制作には、高台寺と大阪大学大学院基礎工学研究科の小川浩平研究チームが総事業費1億円と1年半の時間を費やされています。

東山福めぐり公開内容履歴|高台寺教化ホール

| 高台寺教化ホール|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①アンドロイド観音「マインダー」の開帳 ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 2024年 | ①アンドロイド観音「マインダー」の開帳 ⇒東山福めぐりだけの特別公開はなし |

公開エリア|高台寺教化ホール

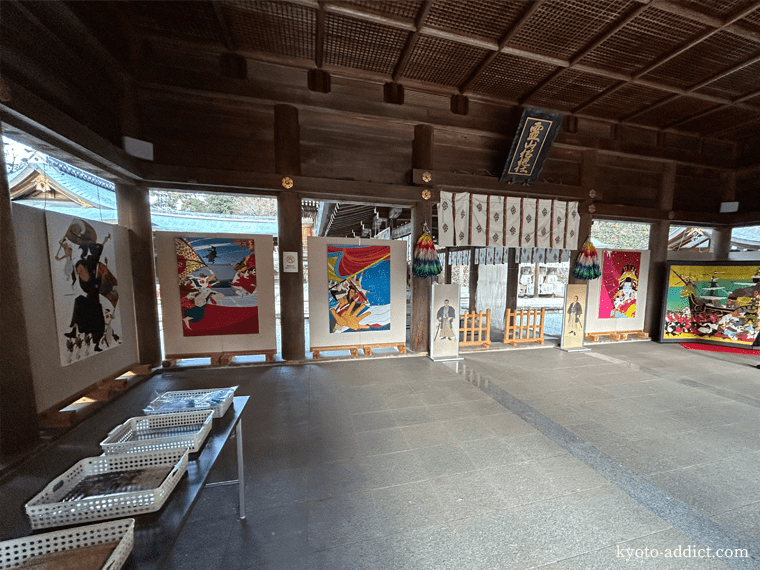

ホール内はこんなかんじ↑です。

こちらのホール内が教化ホールの拝観(参拝)エリアになります。

ホール内では「アンドロイド観音マインダー」が法話をしてくれます。

■所要時間(目安):3~5分

※アンドロイド観音の法要を聞かない場合

【 法話時間 】10:00~12:00/13:30~15:30

上記時間はアンドロイド観音の法話が繰り返されます

壁に映し出された人々がアンドロイド観音マインダーに疑問を投げかけ、それに答えるスタイルの法話です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

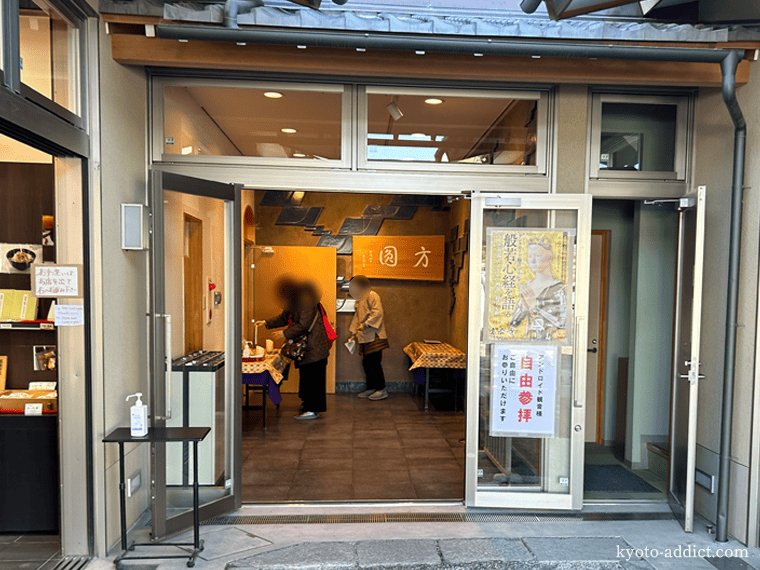

拝観受付・お守り札授与所

- お守り札授与所:高台寺教化ホール玄関内

高台寺教化ホールは無料参拝なので、玄関を入ってすぐにスタッフの方に「福めぐりセット」を提示してお守り札をうけとります。

高台寺教化ホールでは参拝記念カードもいただけます。

こちらの参拝記念カードは京都東山福めぐりの時以外も配られているカードです。

(2023年撮影)

交通アクセス|高台寺教化ホール

| 高台寺教化ホール|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約15分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約20分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町526(高台寺境内・駐車場側) |

| TEL | 高台寺:075-561-9966 |

高台寺教化ホールも高台寺の駐車場側にあります。

お土産屋さんがある建物の中央部分です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

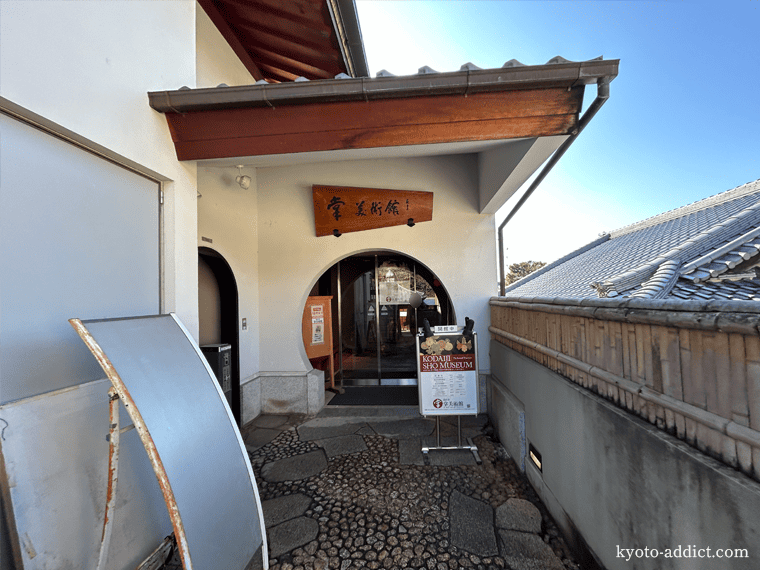

5.高台寺掌美術館

公開内容・拝観時間・所要時間|高台寺掌美術館

| 高台寺掌美術館|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①豊臣秀吉や北政所ゆかりの高台寺寺宝の展示 ⇒掌美術館は一般公開されているので東山福めぐり以外の拝観者も見学できます |

| 拝観時間 | 10:00-17:00 |

| 所要時間 | 5~15分 |

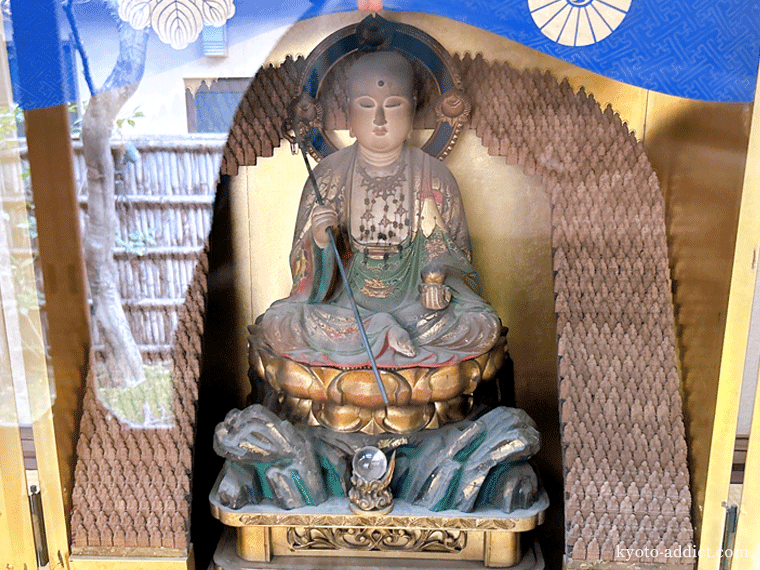

2025年版のチラシに「清住院十一面観音菩薩坐像」が写真付で掲載されているので今年もこちらが見どころになるはずです。

(画像引用元:京都東山福めぐりチラシ)

掌美術館の公式サイト(こちら)で展示期間と寺宝が紹介されるので、1月が近づいたら京都東山福めぐり期間についても掲載されると思うのでチェックしてみてください。

※公式サイトが更新されていたのでこちらに記載します

北政所ねね様四百年遠忌記念

「京都東山福めぐり」

― 新年を寿ぐにふさわしい縁起のよいお品や心華やぐお品を展示 ―

<主な展示品>

- 清住院所蔵 十一面観音坐像

- 狩野光信 老梅図 桃山時代

- 原在中 達磨図 江戸時代

- 狩野派 梅に草花図 桃山~江戸時代

- 片身替蒔絵懸盤 桃山時代

- 蓬莱蒔絵薬箱 江戸時代

- 個人蔵 百人一首かるた 江戸時代

- 個人蔵 豊臣秀吉出世双六 昭和3年 ほか

■高台寺掌美術館

上の画像にあるように「高台寺掌美術館」の入り口は階段をあがった2階にあります。1998年(平成10年)に会館した小さな美術館で、高台寺の寺宝や所蔵品が公開されます。3か月くらいのスパンでテーマが変わり展示内容が入れ替わります。

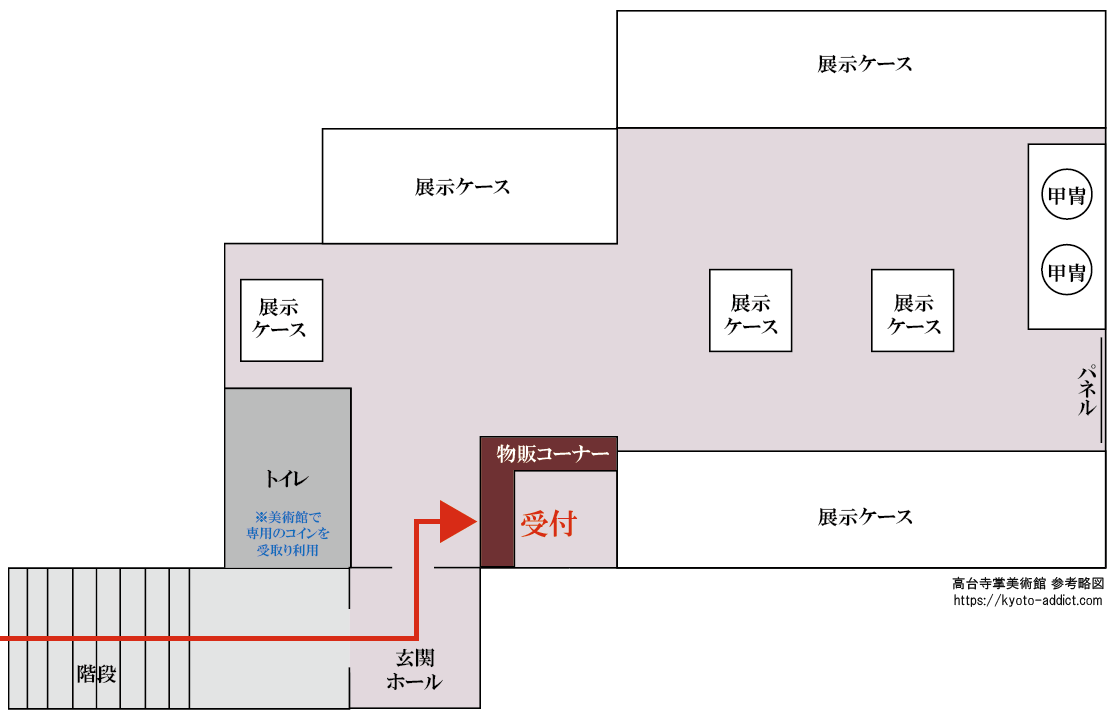

公開エリア(拝観ルート)|高台寺掌美術館

掌美術館は小さな美術館で、上の図のような展示ケースの配置です。

甲冑は常に同じですが、展示ケース内は10~15点ほど豊臣秀吉や北政所ゆかりの高台寺寺宝が展示されます。

所要時間(目安):5~15分

1点1点説明を読んだりしないのであれば、所要時間は5~15分です。

東山福めぐり公開内容履歴|高台寺掌美術館

| 高台寺掌美術館|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2024年 「東山めぐり展」 |

1.清住院十一面観音菩薩坐像(南北朝時代・14世紀) 2.豊臣秀頼「龍虎」(掛け軸・桃山時代) 3.桐紋雲龍蒔絵脇息(桃山時代) 4.堆朱雲龍文食籠(中国・明時代) 5.堆黒雲龍文方形盆(中国・明時代) 6.木下勝俊公所用 巴形薙刀(桃山~江戸中期) 7.木下勝俊公所用 静形薙刀(鎌倉末期から南北朝時代) 8.金小札縹糸中紅素懸威具足 9.縹糸下散紅素懸威具足 10.老梅図屏風(狩野光信・筆) 11.12.13.掛け軸3幅「観音龍虎図」(狩野興似・筆) |

| 2023年 | - |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

拝観受付・お守り札授与所

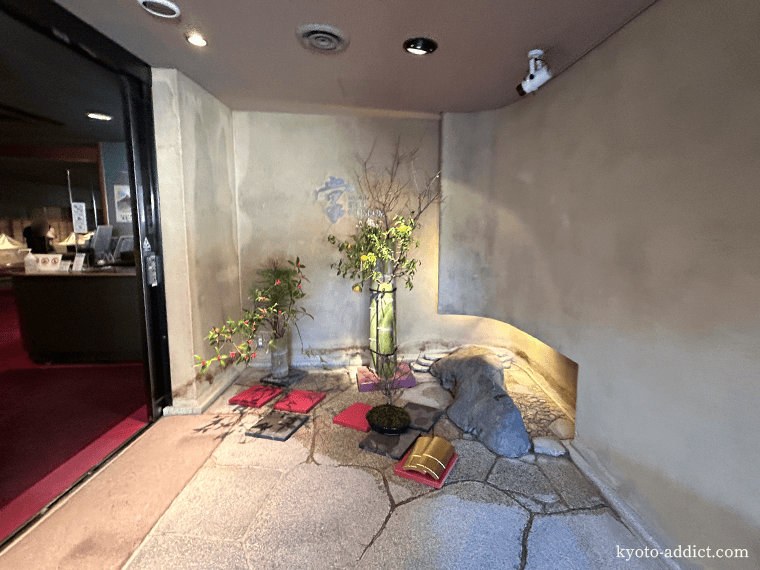

(2024年撮影)

(2024年撮影)

- 拝観受付&守り札授与所:掌美術館 通常の拝観受付

掌美術館の拝観受付で福めぐりセットを提示してお守り札を受け取り、展示の見学をします。

福めぐり期間は、新春なので玄関に飾りありとても華やかです。

交通アクセス|高台寺掌美術館

| 高台寺掌美術館|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約15分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約20分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町530 京・洛市「ねね」2階 |

| TEL | 高台寺掌美術館:075-561-1414 |

掌美術館は↓こちらの写真にある階段を上がった正面に入口があります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

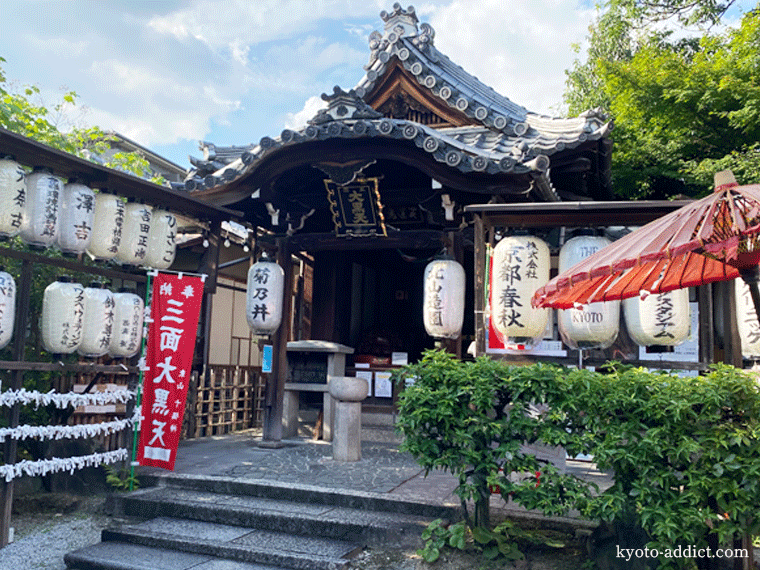

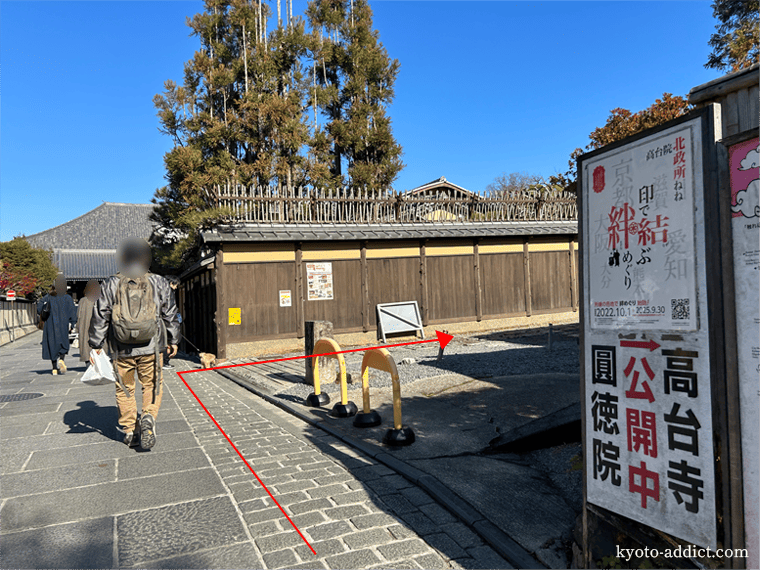

6.圓徳院・高台寺塔頭(三面大黒天)

公開内容・拝観時間・所要時間|圓徳院・高台寺塔頭(三面大黒天)

| 圓徳院(高台寺塔頭)・三面大黒天|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①一般公開エリア ⇒方丈、方丈前庭(南庭)、蔵(寺宝展示)、北書院、北庭 ②「韋駄天立像」「千体地蔵」の展示 ⇒2023年から何度も公開されている像で①の一般公開エリアの展示室にあります ③三面大黒天 |

| 拝観時間 | 10:00-16:30 |

| 所要時間 | 12~30分 |

■圓徳院

北政所ねね様が高台寺を建立するより前に造られた場所で、ねね様77歳でなくなるまで19年間住まいとして過ごした場所。圓徳院から秀吉の菩提寺「高台寺」に通った歴史がります。

前回同様「韋駄天立像」「千体地蔵」の展示が見どころになります。

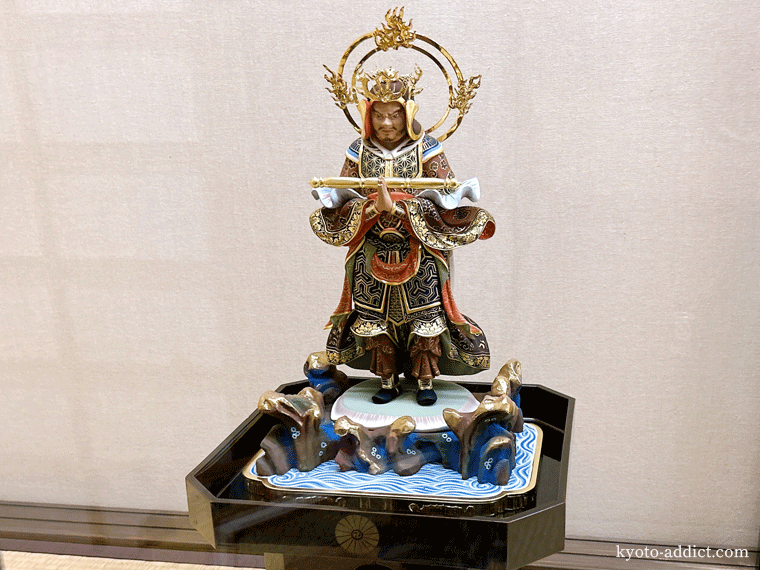

| 韋駄天立像 | 千体地蔵 |

|

|

「韋駄天立像」「千体地蔵」は2023年に長期間展示されて以降、2024年の東山福めぐりでも展示されていたので、レア度は低いです。

圓徳院は蔵と北書院に複数の寺宝を展示されているので、東山福めぐり期間にいつもと違う寺宝が展示される可能性もあります。

圓徳院には2つの庭園がありますが、1月は落葉しているのでちょっと寂しい感じですが、リンとした空気の中で、心を静めるにはいい季節です。

| 南庭(方丈前庭) | 北庭(北書院前庭) |

|

|

圓徳院の拝観出口は入口と異なるのですが、出口を出て左側に三面大黒天堂があります。

こちら↓でお守り札を受け取ります。

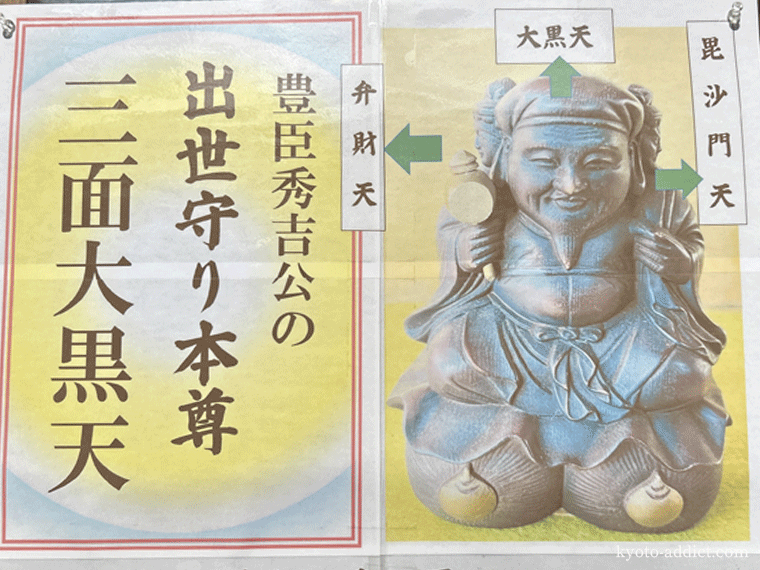

豊臣秀吉が念持仏としたといわれる「三面大黒天」をお祀りしている社です。

(2023年撮影)

三面大黒天は「大黒天」「毘沙門天」「弁財天」の3つの顔を持ちます。

なお、三面大黒天は毎年3月3日しかご開帳されない秘仏です。

東山福めぐり公開内容履歴|圓徳院・高台寺塔頭(三面大黒天)

| 圓徳院・高台寺塔頭(三面大黒天)|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①一般公開エリア ⇒方丈、方丈前庭(南庭)、蔵(寺宝展示)、北書院、北庭 ②「韋駄天立像」「千体地蔵」の展示 ③三面大黒天 |

| 2024年 | ①一般公開エリア ⇒方丈、方丈前庭(南庭)、蔵(寺宝展示)、北書院、北庭 ②「韋駄天立像」「千体地蔵」の展示 ③三面大黒天 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

公開エリア(拝観ルート)|圓徳院・高台寺塔頭(三面大黒天)

赤の矢印:有料拝観エリア

黄色矢印:お茶席申込者限定エリア

⇒お茶席:土日祝日のみ開催の秀吉公ゆかりの神仏への献茶点前

水色矢印:無料拝観エリア

圓徳院(高台寺塔頭)の規模は高台寺の1/3くらいです。

- 所要時間(目安):12~30分(赤矢印と水色矢印エリア)

有料エリアは建物内と渡廊下の移動のみなので、サラッと見るだけなら10~15分で拝観可能です。

無料エリアの三面大黒天も参拝のみなので無料エリアの移動を考えても2~3分で見ることができます。

もちろん、展示物やお庭をじっくり見たければ30分や60分かけることもできます。

拝観受付・お守り札授与所

| 拝観受付 | お守り札授与所 |

|

|

- 拝観受付:通常の拝観受付(門をくぐった左側)

- お守り札授与所:三面大黒天堂の横(朱印所)

圓徳院の場合、拝観は通常の拝観受付で福めぐりセットを提示します。

お守り札は、圓徳院の拝観出口のすぐそばにある三面大黒天堂の横にある朱印所です。

拝観する時間がない場合、大黒門から入って三面大黒天に向かえばOKです。三面大黒天があるエリアは無料参拝できます。

大黒門は↓こちらです。

交通アクセス|圓徳院・高台寺塔頭(三面大黒天)

| 圓徳院|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約8分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約15分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約20分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町530 |

| TEL | 圓徳院:075-525-0101 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

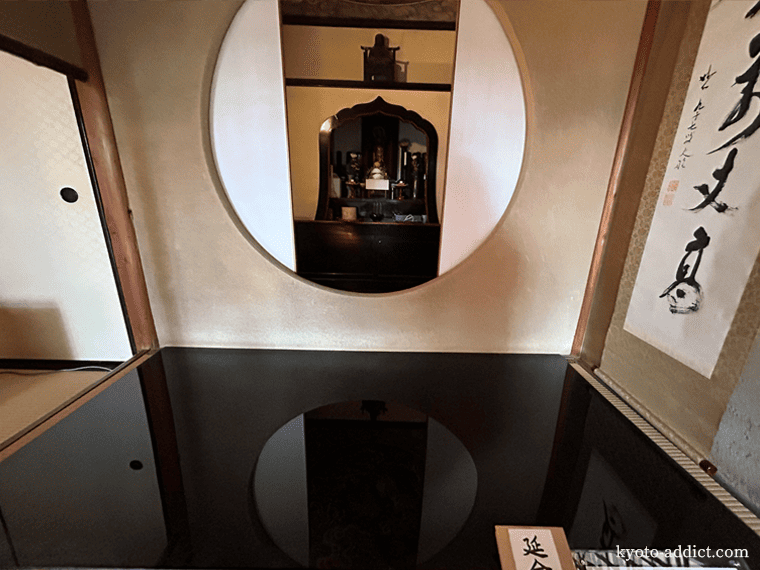

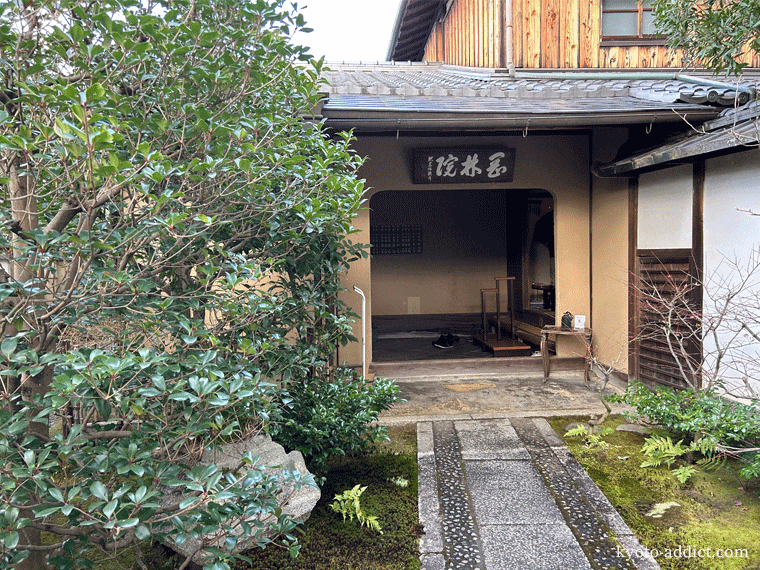

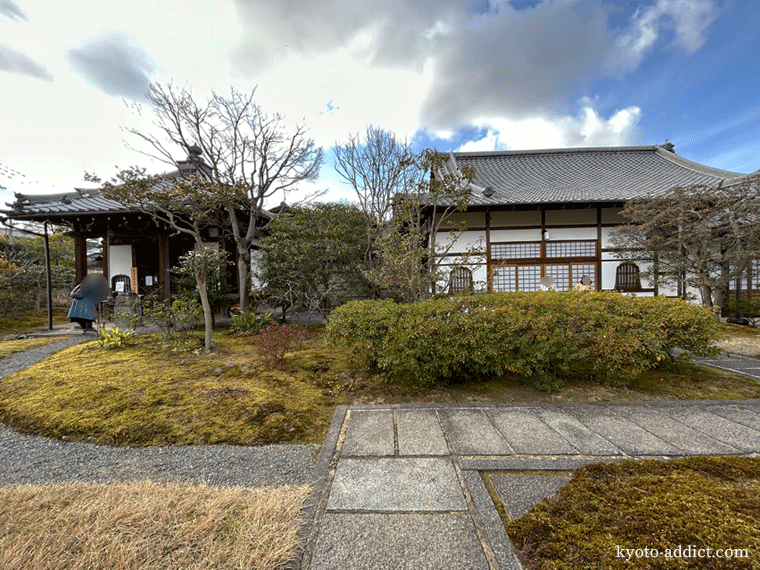

7.岡林院・高台寺塔頭 ※通常非公開

公開内容・拝観時間・所要時間|岡林院・高台寺塔頭

| 岡林院・高台寺塔頭|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

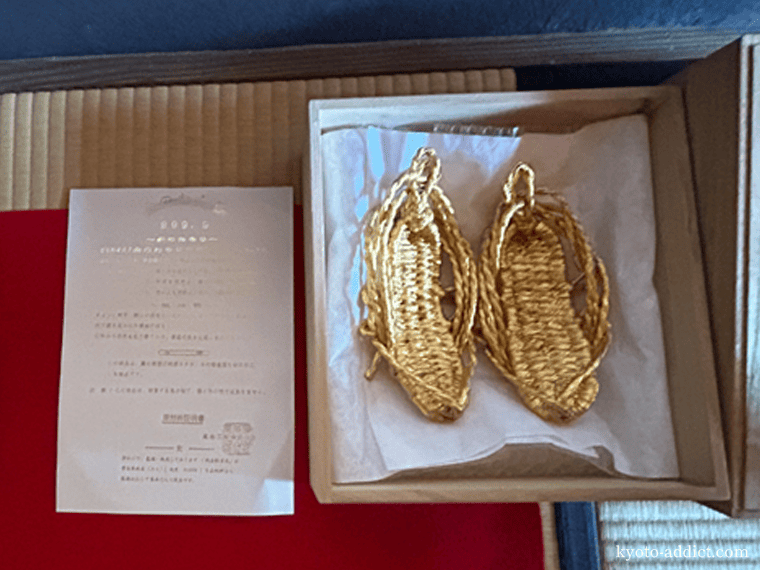

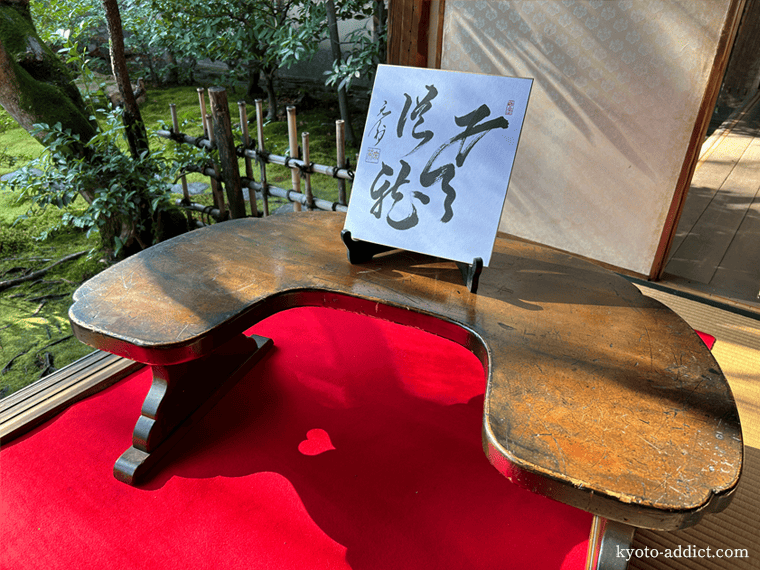

| 公開内容 | ①本堂 ⇒本尊・延命地蔵菩薩 ⇒仏間天井画「龍」 ⇒金のわらじ ②庭園 |

| 拝観時間 | 10:00-16:00 |

| 所要時間 | 5~15分 |

岡林院も昨年同様、本堂と庭園が公開エリアになります。

通常は非公開で、2024年は東山福めぐりの3日間と秋の特別公開がありましたが、2025年は秋の特別公開は予定されていないとのことなので、東山福めぐりの3日間だけが一般公開日になります。

■岡林院(こうりんいん)

現存する高台寺塔頭寺院4か所の中で1番古く、1608年の創建です。

(仏間の天井画・龍)

(仏間の天井画・龍)

東山福めぐり公開内容履歴|岡林院・高台寺塔頭

| 岡林院・高台寺塔頭|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①本堂 ⇒本尊・延命地蔵菩薩 ⇒金のわらじ ②庭園 |

| 2024年 | ①本堂 ⇒本尊・延命地蔵菩薩 ⇒仏間天井画「龍」 ⇒金のわらじ ②庭園 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

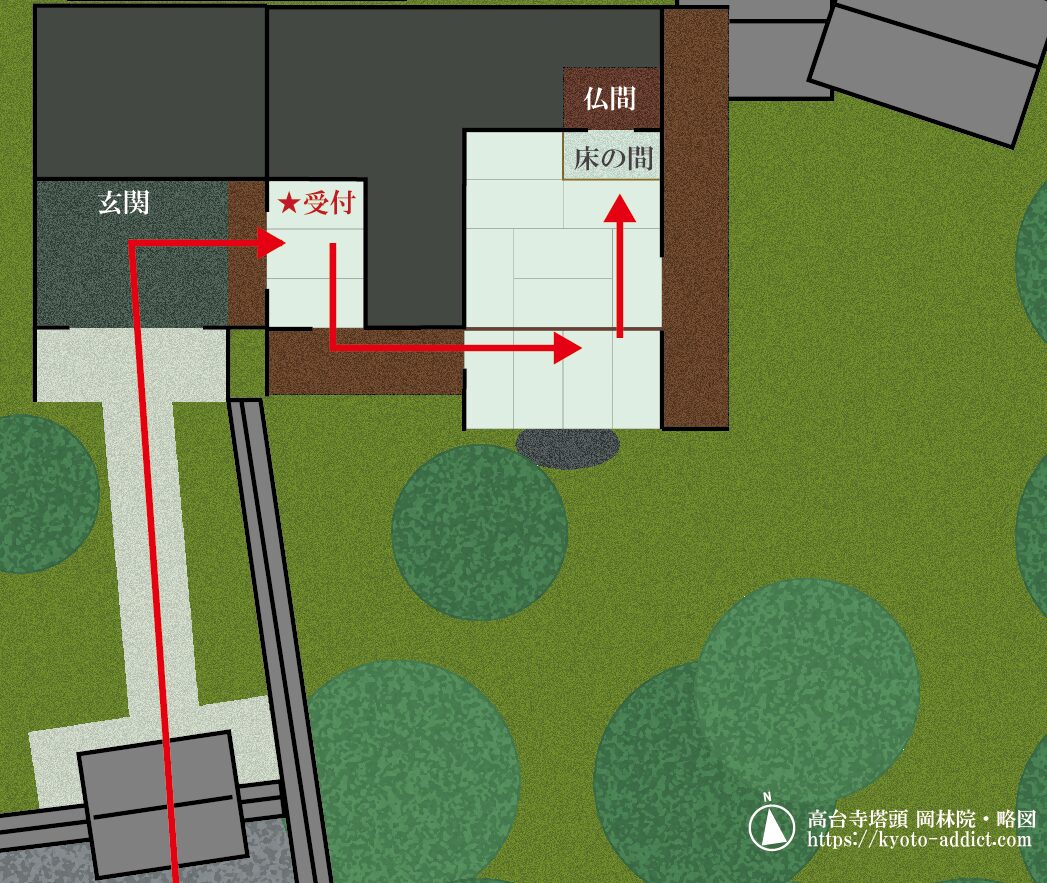

公開エリア(拝観ルート)|岡林院・高台寺塔頭

所要時間(目安):5~15分

岡林院さんは10畳の本堂と苔の庭が公開エリアです。

間取りで紹介すると↓こんな感じです。

ご本尊にお詣りしてお庭をサクッとみるだけなら5分くらいでも拝観できてしまいます。

なお、東山福めぐりの際はお庭には出られず、室内から眺めるスタイルです。

|

|

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

拝観受付・お守り札授与所|岡林院・高台寺塔頭

(2023年撮影)

- 拝観受付&お守り札授与所:本堂玄関

表門の先にある建物に入ると受付の方がいらっしゃるので、そこで福めぐりセットを提示してお札を受け取り、中に進みます。

(2023年撮影)

交通アクセス|岡林院・高台寺塔頭

| 岡林院・高台寺塔頭|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約7分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約7分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約7分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約14分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約19分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町529 |

| TEL | 岡林院: 075-533-4064 |

岡林院は「ねねの道」から細い道を入ったところにあります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

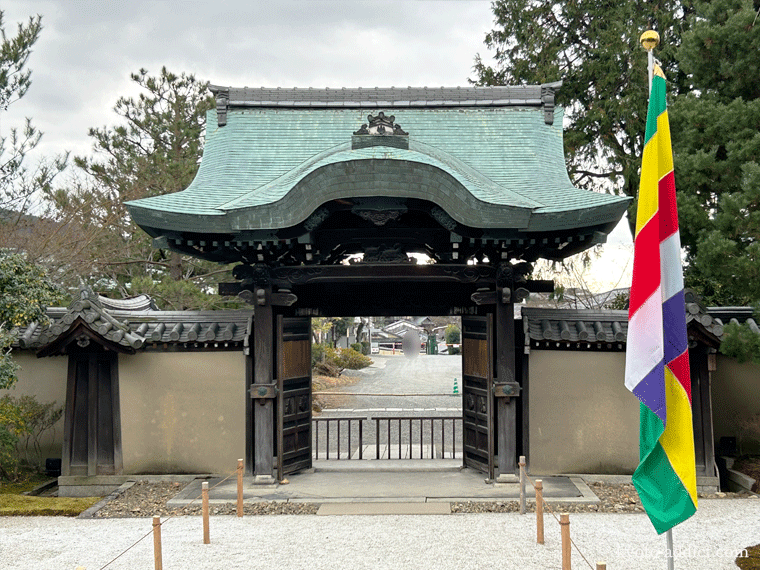

8.春光院(高台寺塔頭)※通常非公開

公開内容・拝観時間・所要時間|春光院・高台寺塔頭

| 春光院・高台寺塔頭|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①勝利摩利支尊天堂(摩利支天堂) ⇒勝利摩利支天像 ②本堂 ⇒釈迦如来像・文殊菩薩像・阿弥陀如来像・達磨大師像 ③前庭 ⇒高台寺御用達の北山造園・北山安夫氏による作庭 |

| 拝観時間 | 10:00-16:00 |

| 所要時間 | 5~15分 |

春光院(高台寺塔頭)は通常は非公開で、京都東山福めぐりの3日間のみ特別公開されます。

本堂は展示会などで使われることがあるようですが、勝利摩利支尊天堂で勝利摩利支尊天が開帳されるのはこの3日間だけです。

勝利摩利支尊天(引用元:京都東山福めぐり2024チラシ)

(左:勝利摩利支尊天堂・右:本堂)

(左:勝利摩利支尊天堂・右:本堂)

江戸時代初期の1627年(寛永4年)に北政所ねね様の甥、武将で歌人の木下勝俊(長嘯子)の娘・春光院万花紹三を弔うために建立されたお寺です。

ただ、現在のお堂は1904年(明治37年)に再建されたもの。

春光院は、幕末に西郷隆盛と入水した攘夷派の僧・月照が住み、西郷隆盛と密談した屋根裏の隠し部屋があったそうです。

庭園は高台寺御用達の北山造園・北山安夫氏による作庭です。

東山福めぐり公開内容履歴|春光院・高台寺塔頭

| 春光院・高台寺塔頭|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①勝利摩利支尊天堂(摩利支天堂) ⇒勝利摩利支天像 ②本堂 ⇒釈迦如来像・文殊菩薩像・阿弥陀如来像・達磨大師像 ③前庭 ⇒高台寺御用達の北山造園・北山安夫氏による作庭 |

| 2024年 | ①勝利摩利支尊天堂(摩利支天堂) ⇒勝利摩利支天像 ②本堂 ⇒釈迦如来像・文殊菩薩像・阿弥陀如来像・達磨大師像 ③前庭 ⇒高台寺御用達の北山造園・北山安夫氏による作庭 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

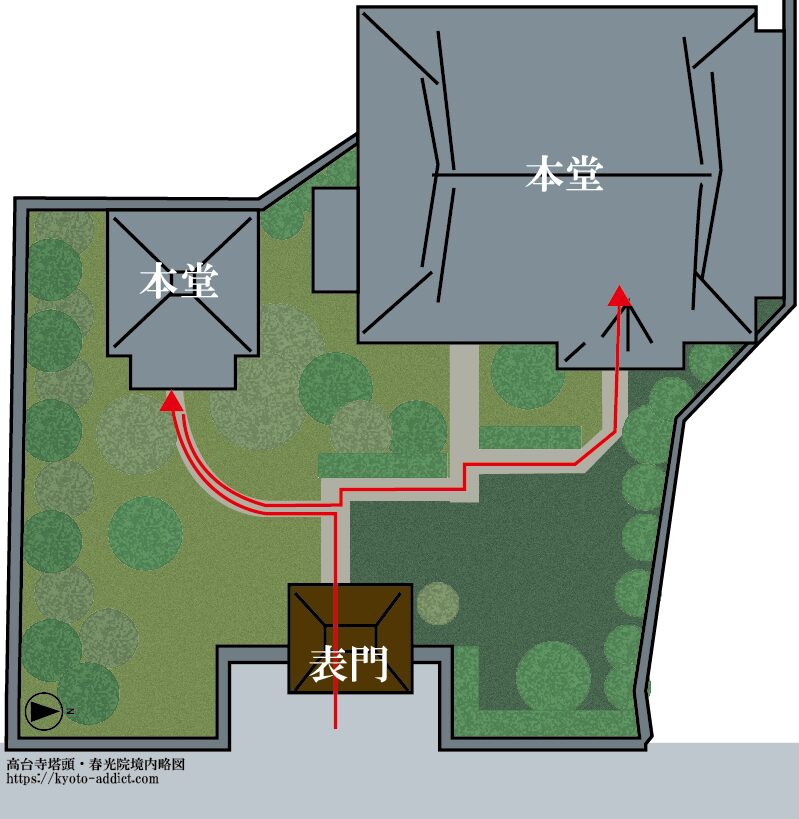

公開エリア(拝観ルート)|春光院・高台寺塔頭

- 所要時間(目安):5~15分

春光院も小さなお寺で、勝利摩利支尊天堂、本堂、前庭が拝観エリアです。

所要時間は、早ければ5分、普通に参拝と庭園見学で15分くらいです。

(春光院の本堂内の様子)

春光院さんは、本堂でお茶の接待(無料提供)があったので、お茶も飲みながら座ってゆっくり本堂内の仏像を眺めるのであれば20~30分くらいの滞在時間になると思います。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

拝観受付・お守り札授与所|春光院・高台寺塔頭

(2023年京都東山福めぐりにて撮影)

春光院(高台寺塔頭)の拝観受付は表門です。

上の写真、門の下に人影がありますがこちらが受付の方です。

(時間によってはご住職がたっていらっしゃいます)

受付の方に福めぐりセットを提示して、お札を受けており拝観します。

(2023年京都東山福めぐりにて撮影)

交通アクセス|春光院・高台寺塔頭

| 岡林院・高台寺塔頭|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・市バス「東山安井」下車、徒歩約5分 ・京阪バス「東山安井」下車、徒歩約5分 ・京都バス「東山安井」下車、徒歩約5分 ・京阪電車「祇園四条」駅下車、徒歩約12分 ・京阪電車「京都河原町」駅下車、徒歩約17分 |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町531 |

| TEL | 春光院:075-561-8424 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

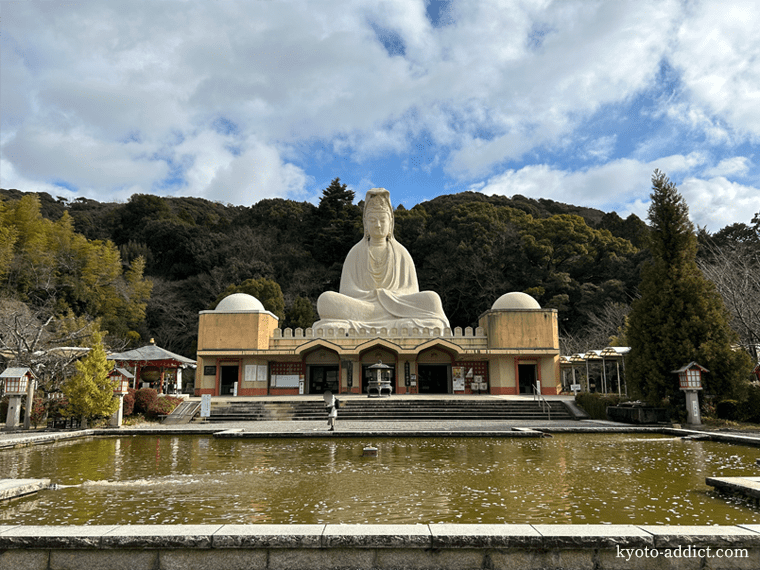

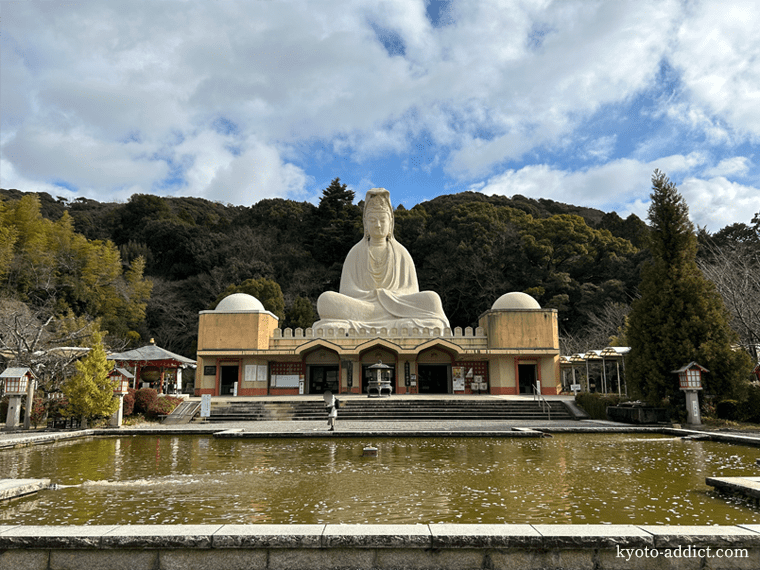

9.霊山観音

公開内容・拝観時間・所要時間|霊山観音

| 霊山観音|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①十二支守本尊胎内めぐり ②施設の敷地内 →東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 拝観時間 | 8:40-15:40 |

| 所要時間 | 10~35分 |

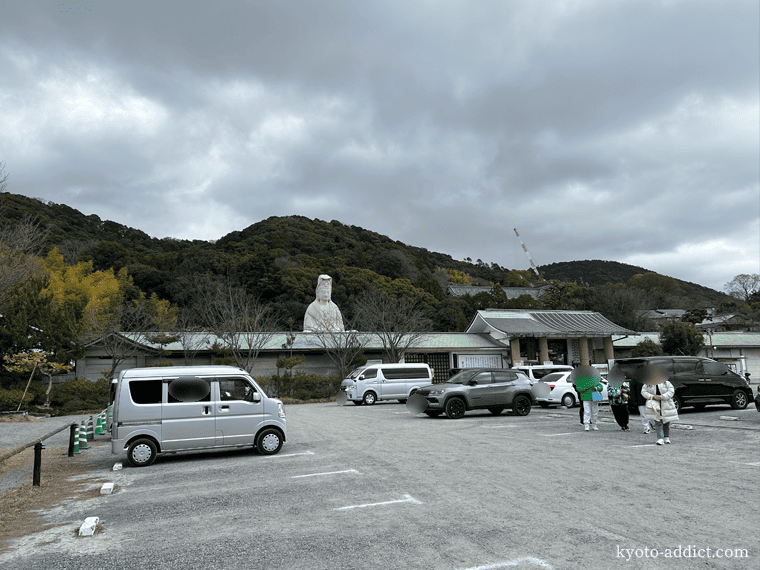

霊山観音は1955年(昭和30年)に、第二次世界大戦(太平洋戦争)の戦没者・犠牲者を慰霊するために実業家の石川博資(現・帝産観光バスの創立者)により作られた仏教式慰霊施設です。

東山福めぐり期間外も一般公開されています。

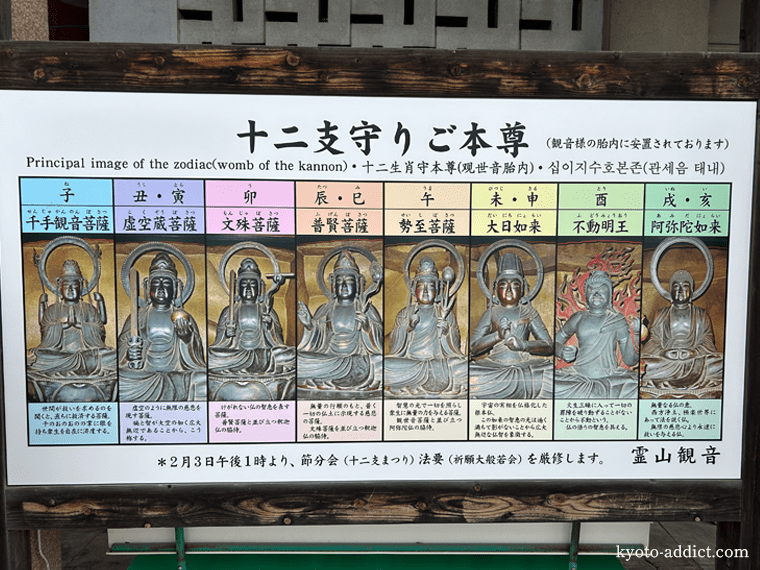

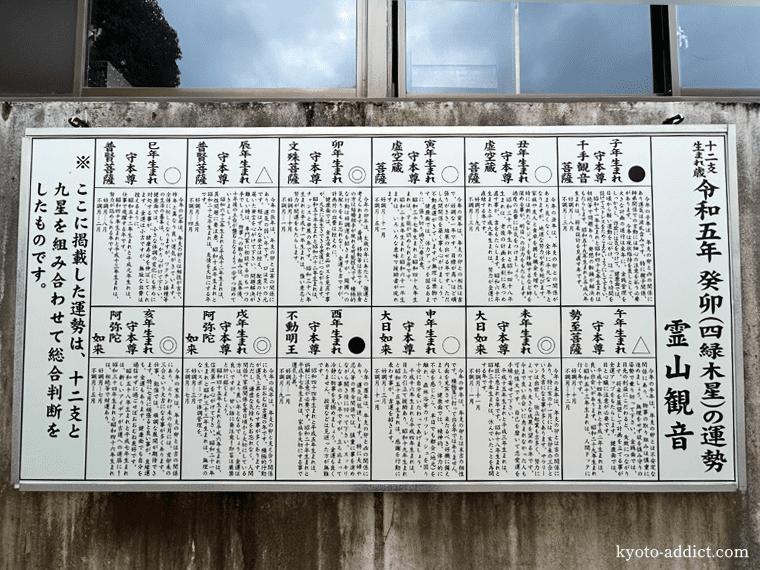

十二支守り本尊胎内めぐりは、白い観音さまの中にある干支の守り本尊を参拝します。

自分の干支の守り本尊を参拝することで、年回りが悪い方は災厄を免れ、良い年回りの方が一層よくなります。

| 白い観音さま(白衣観音坐像)の胎内の様子 | |

|

|

堂内に十二支守り本尊やその他の神様の像がずらっと並んでいます。

建物の外には、その年の運勢も掲示されているので、これを確認するのもひとつの見どころです。

東山福めぐり公開内容履歴|霊山観音

| 霊山観音|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①十二支守本尊胎内めぐり ②施設の敷地内 |

| 2024年 | ①十二支守本尊胎内めぐり ②施設の敷地内 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

公開エリア(拝観ルート)|霊山観音

赤矢印:おすすめの最短拝観ルート

- 所要時間(目安):10~35分

胎内巡りは早ければ5分くらいで拝観できます。

拝観受付から白い観音様の胎内まで2~3分なので、入口→胎内巡り→入口だけだと10分くらいで拝観できます。

上の拝観ルートで紹介している赤矢印をサクサクめぐるのであれば15分ほど。

(赤矢印は入口→胎内めぐり→ふぐ塚→愛染明王堂→願いの玉→入口のルート)

記念碑な度も含め施設内すべてをサクサクみていくと35分ほどです。

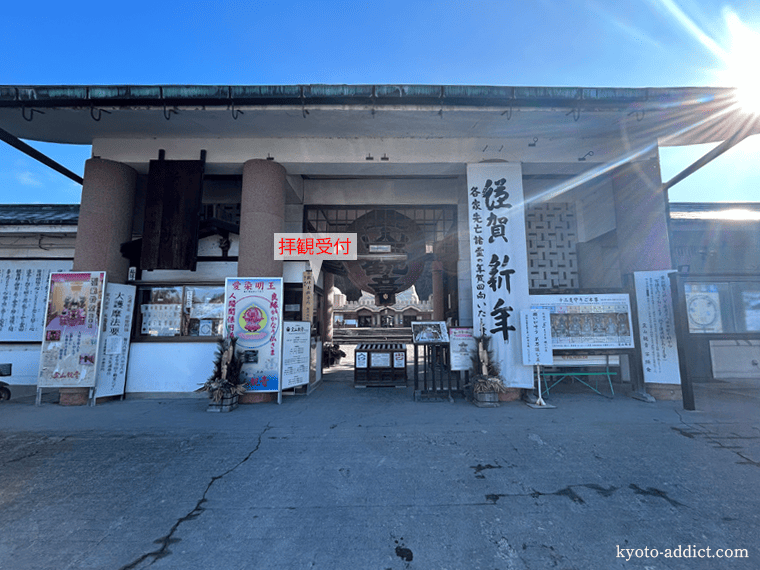

拝観受付・お守り札授与所|霊山観音

| 拝観受付 | お守り札授与所 |

|

|

- 拝観受付:通常の拝観受付

- お守り札授与所:朱印所

霊山観音の入口左にある拝観受付で福めぐりセットを提示して中に入ります。

↓こちらの白い観音像の下の建物左側に朱印所があるので、そこで再び福めぐりセットを提示してお守り札を受け取ります。

交通アクセス|霊山観音

| 霊山観音|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | |

| 住所 | 京都市東山区高台寺下河原町526-2 |

| TEL | 霊山観音:0755612205 |

霊山観音は高台寺の駐車場側にあります。白い観音像が目印です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

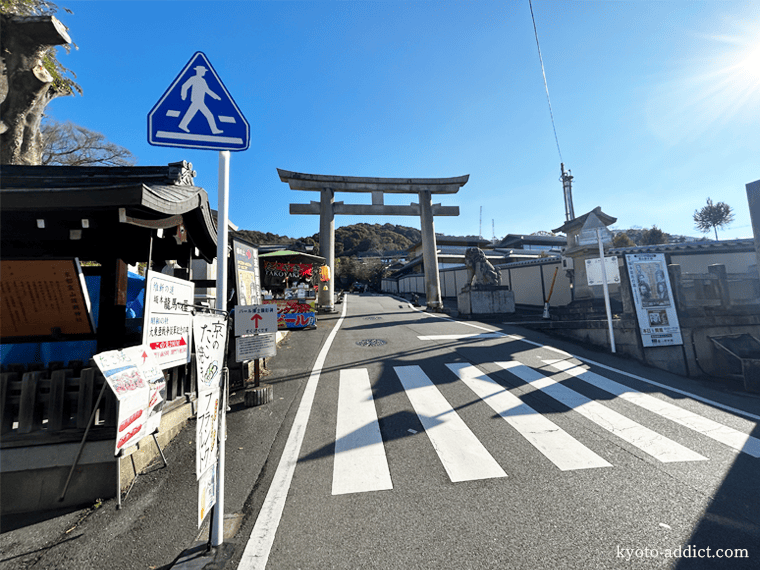

10.京都霊山護国神社

公開内容・拝観時間・所要時間|京都霊山護国神社

| 京都霊山護国神社|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①拝殿・境内 ②龍馬よさこいイラスト展 →イラスト展が東山福めぐり期間の特別展示 (東山福めぐり以外の他の参拝者も見られる) ※坂本龍馬・中岡慎太郎のお墓は福めぐりの対象外で別途料金が必要 |

| 拝観時間 | 9:00-17:00 |

| 所要時間 | 10~15分 |

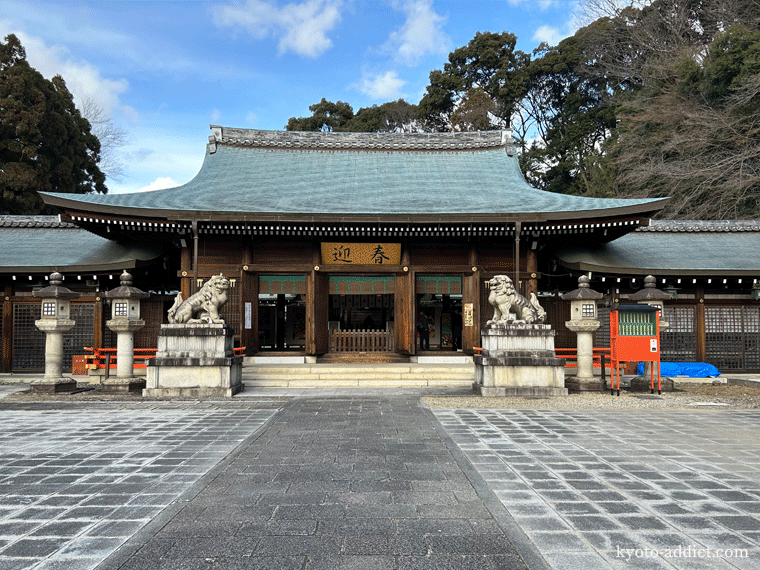

京都霊山護国神社は、幕末期に倒れた志士たちを祀るために1868年(明治元年/慶応4年)に明治天皇の詔(公文書)により創設された神社です。

創立当初は「霊山官祭招魂社」という名前でしたが、1939年(昭和14年)に現在の「京都霊山護国神社」に改称されています。この時に本殿などが再建されています。

京都東山福めぐり期間中は、本殿に坂本龍馬をテーマにしたイラストが展示されます。

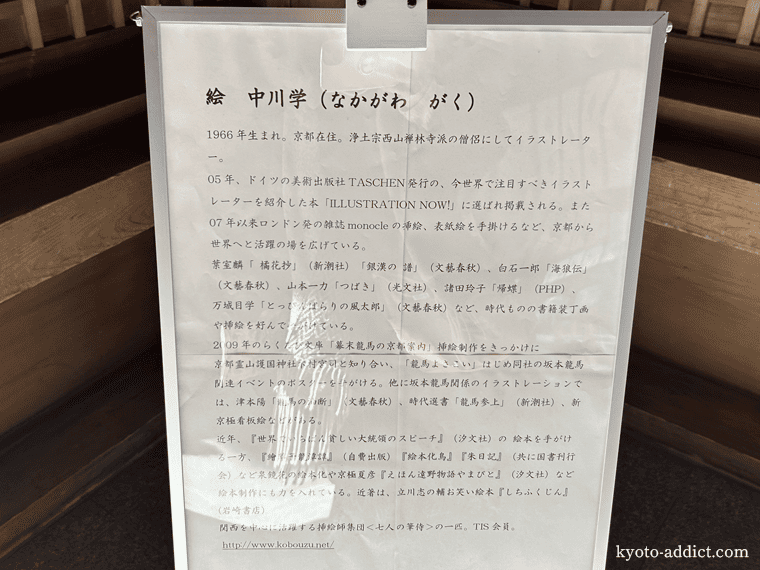

イラストの作者はイラストレーターで僧侶の中川学さんです。

個人的には、お正月にだけ見られるお供え「鏡餅」も見どころだと思っています。

京都霊山護国神社の墓地には坂本龍馬、中岡慎太郎、桂小五郎を始めとする志士たちの墓がありますが、こちらは別途300円が必要になります。

東山福めぐり公開内容履歴|京都霊山護国神社

| 京都霊山護国神社|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①拝殿・境内 ②龍馬よさこいイラスト展 |

| 2024年 | ①拝殿・境内 ②龍馬よさこいイラスト展 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

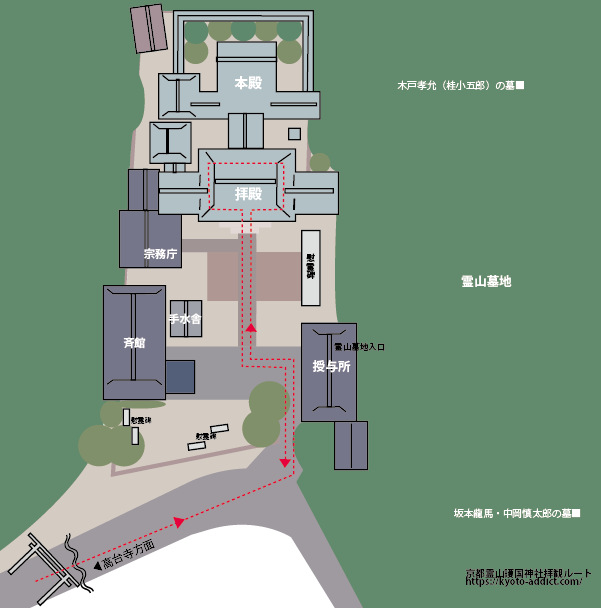

公開エリア(拝観ルート)|京都霊山護国神社

- 所要時間(目安):10~15分(鳥居からの移動含む)

京都霊山護国神社は、拝殿からの参拝と拝殿内の「龍馬よさこいイラスト」の鑑賞が福めぐりの対象です。(霊山墓地は別途料金が必要)

拝観(参拝)の所要時間は、鳥居→拝殿参拝→イラスト鑑賞→鳥居で10分くらい(早歩きで移動してサクサク見た場合)。

境内にある慰霊碑などを見たとしても15分くらいです。

もし、墓地にある坂本龍馬、中岡慎太郎、桂小五郎を始めとする志士たちの墓もお参りする場合所要時間は伸びます。墓地のお参りは別途300円必要です。

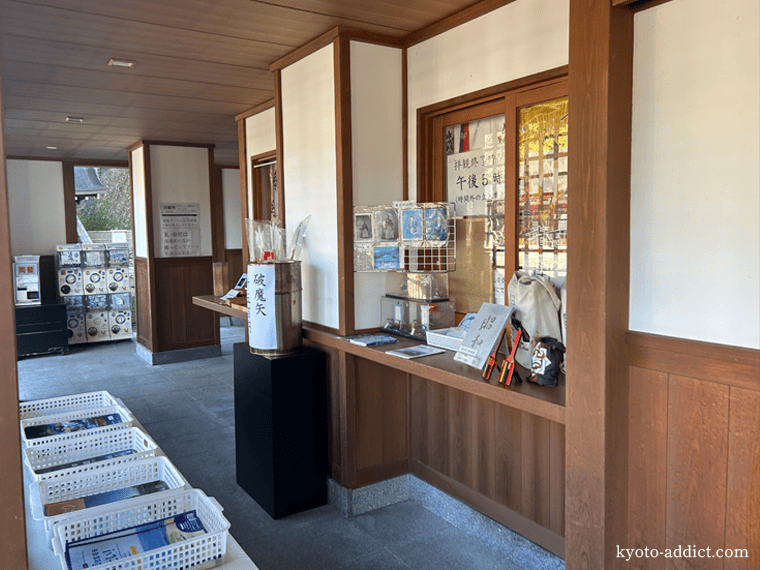

拝観受付・お守り札授与所|京都霊山護国神社

- 拝観受付:-

- お守り札授与所:授与所

京都霊山護国神社は自由参拝(無料)なので福めぐりセットを提示してお守り札を受け取ります。

授与所は本殿に向かって右手前にある建物内にあります。

(2023年撮影)

交通アクセス|京都霊山護国神社

| 京都霊山護国神社|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | |

| 住所 | 京都市東山区清閑寺霊山町1 |

| TEL | 京都霊山護国神社:075-561-7124 |

高台寺の駐車場横の2本横に鳥居が見えるのでその坂を上がると京都霊山護国神社があります。

ちなみに、京都霊山護国神社までの坂は軽く息切れするくらいのレベルの傾斜と距離の坂道です。私以外の方も息を切らしながら坂を登っていました。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

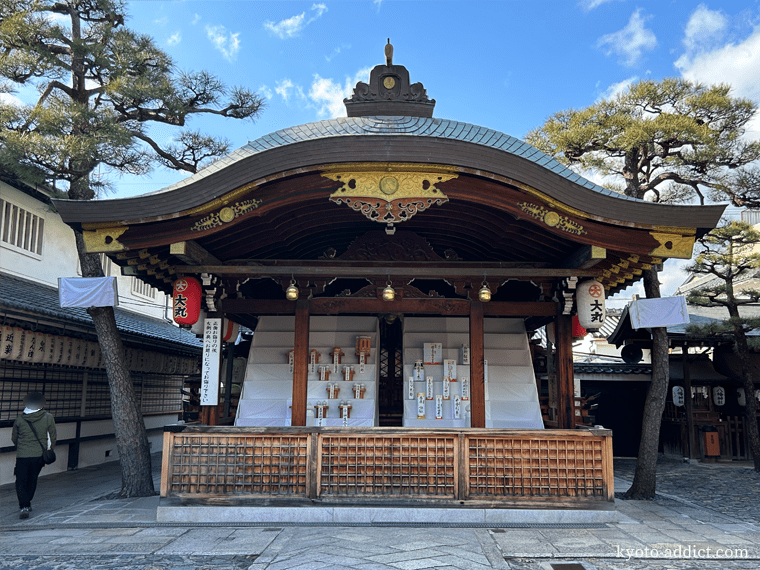

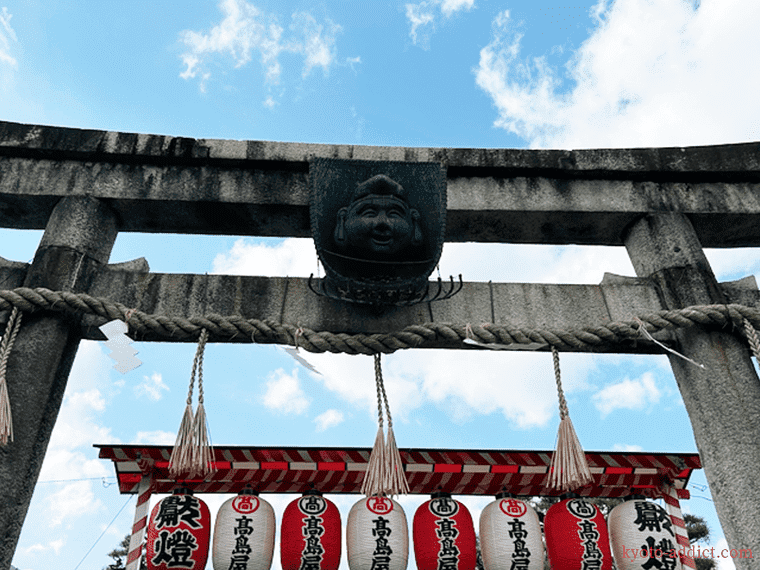

11.恵美須神社(ゑびす神社)

公開内容・拝観時間・所要時間|恵美須神社(ゑびす神社)

| 恵美須神社(ゑびす神社)|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①本殿・境内 →東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 拝観時間 | 9:00-17:00 |

| 所要時間 | 10~15分 |

恵美須神社(ゑびす神社)は、鎌倉時代に、禅僧の栄西が建仁寺を建立にあたり鎮守として1202年(建仁2年)に創建された場所です。

七福神のひとり「ゑびす神(八代言代主大神)」を祀り、商売繁盛、家運隆盛で信仰を集めています。ほかに、旅行安全でも知られている神社です。

そのため“旅ゑびす”とも呼ばれ、旅行安全を願う方も多く参拝されています。

2025年も東山福めぐり期間に特別な展示などはなく、本殿の参拝のみになるようです。

恵美須神社(ゑびす神社)には、「横参り」という、本殿の横の戸をやさしくトントンと叩いて、高齢で耳が遠いゑびす様に「お参りに来ました」と伝える習わしがあります。

本殿で参拝した後、本殿左側に進み↓こちらの板をやさしくノックします。

また、恵美須神社(ゑびす神社)の2つ目の鳥居にはえびす様の顔と熊手があり、鳥居の前で後ろ向きにお賽銭を投げて熊手に入れば金運UPの御利益があると言われています。

恵美須神社(ゑびす神社)は、毎年、1月8日~12日に開催される「十日ゑびす(初ゑびす)大祭」の時期が一番参詣者であふれかえります。

■十日ゑびす大祭(2025年1月8日(水)~12日(日))

日本三大ゑびす祭のひとつで商売繁昌・家運隆盛の吉兆笹などの縁起物が授与される5日間の祭礼。神楽殿では終夜、神楽の奉納が行われる。縁起物の「人気大よせ」は京都限定の飾り物。

東山福めぐり公開内容履歴|恵美須神社(ゑびす神社)

| 恵美須神社(ゑびす神社)|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①本殿・境内 →東山福めぐりだけの特別公開はなし |

| 2024年 | ①本殿・境内 →東山福めぐりだけの特別公開はなし |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

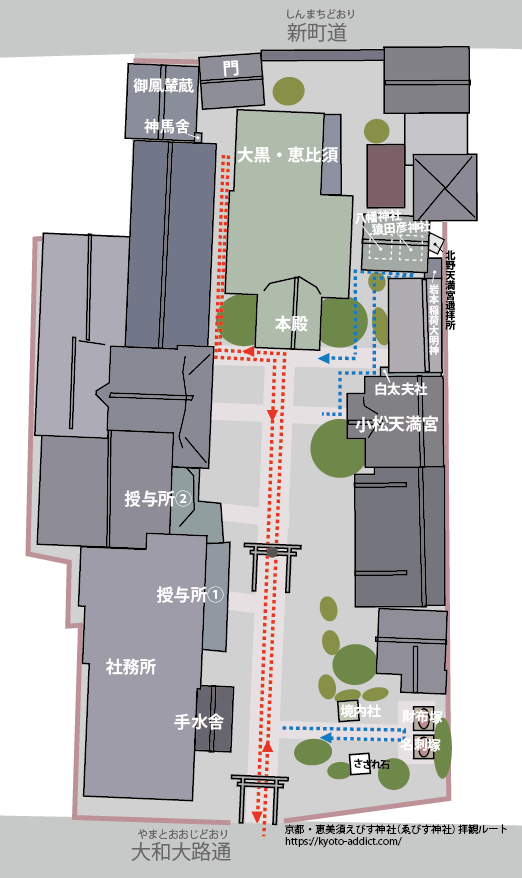

公開エリア(拝観ルート)|恵美須神社(ゑびす神社)

赤矢印:最低限の参拝ルート 青矢印:その他境内の参拝ルート

- 所要時間(目安):10分~15分

恵美須神社(ゑびす神社)は境内の全てのお社を参拝したとしても15分くらいの所要時間です。

上の図では、大和大路通りの鳥居から入って戻る矢印になっていますが、瀧尾神社に向かうの際に京阪電車を使う場合、新町通り側に出る方が最寄り駅から近くなります。

最寄り駅は「祇園四条」駅か「清水五条」駅です。

拝観受付・お守り札授与所|恵美須神社(ゑびす神社)

- 拝観受付:-

- お守り札授与所:授与所(先ほどの境内図の授与所②)

恵美須神社(ゑびす神社)は、本殿への自由参拝(無料)のみなので拝観受付はありません。

授与所で福めぐりセットを提示してお守り札を受け取ります。

上の写真で人が3人並んでる場所が授与所(先ほどの境内図の授与所②)です。

交通アクセス|恵美須神社(ゑびす神社)

| 恵美須神社(ゑびす神社)|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | 市バス「河原町松原」下車、徒歩約8分 京阪本線「祇園四条」駅下、車徒歩約6分 |

| 住所 | 京都市東山区大和大路通四条下ル小松町125 |

| TEL | 恵美須神社:075-525-0005 |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

12.瀧尾神社

公開内容・拝観時間・所要時間|瀧尾神社

| 瀧尾神社|京都東山福めぐり2025 | |

|---|---|

| 公開内容 | ①拝殿天井「木彫龍」(江戸時代後期・九山新太郎作) ⇒木彫龍が東山福めぐり期間の特別公開 ⇒拝殿の外からも覗き見ることはできますが、拝殿に上がって見ることができます ②本殿・境内のお社等 ⇒境内は自由参拝(無料) |

| 拝観時間 | 9:00-17:00 |

| 所要時間 | 10~15分 |

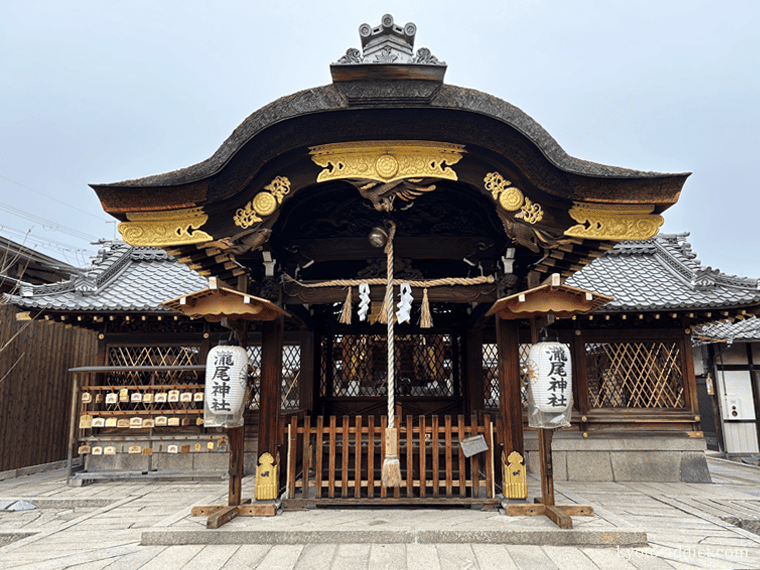

瀧尾神社の創建や由来は不詳ですが、1586年(天正14年)に豊臣秀吉の大仏殿建立に伴う移転で現在地へと移され、江戸時代の初期には幕命により社殿を修理、神社名を瀧尾神社とした歴史があります。

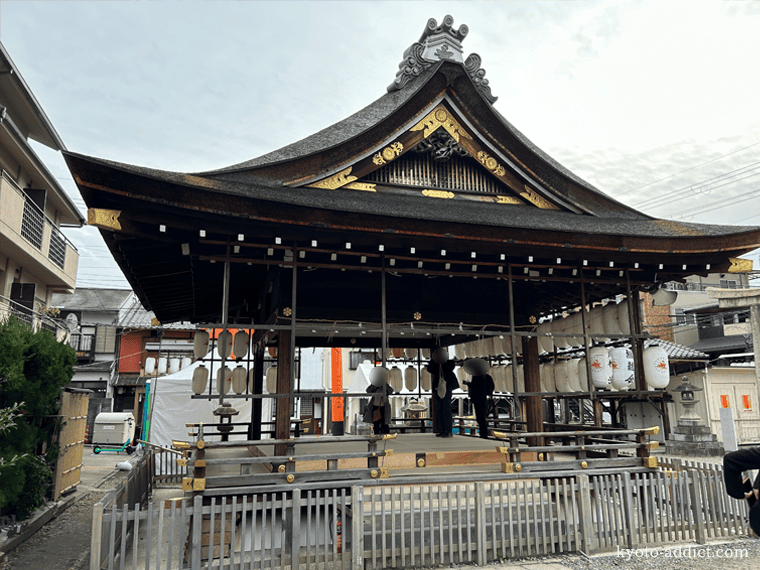

(↑拝殿)

瀧尾神社は2025年も拝殿天井「木彫龍」が京都東山福めぐり期間の特別公開です。

上の写真のように拝殿の中に入って龍を見るので迫力があります。

ただ、福めぐりセットを持っていない通常の参拝者も500円で見られるので、福めぐりだけの特別感はなしです。

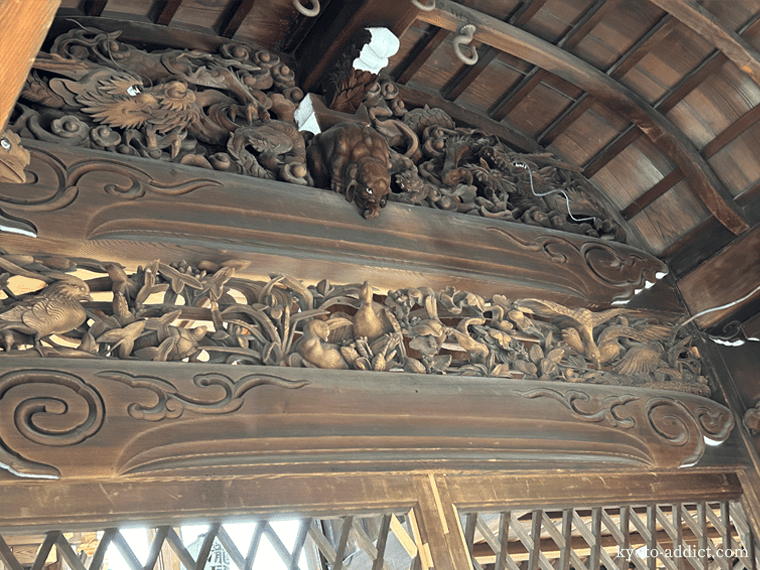

瀧尾神社の「木彫龍」は、江戸時代後期の彫物師・九山新太郎が製作した全長8mに及ぶ龍の木彫り像で、日本最大級とも言われています。

彫物師の九山家は当主が代々九山新之丞を名乗り、祇園祭の大船鉾の龍頭も手がけたとされています。

(↑本殿)

(↑本殿)

ちなみに、大船鉾の龍頭は禁門の変で焼失し、2016年に瀧尾神社の龍頭を参考に作り直されています。

本殿と回路にも見事な彫刻があるのでこちらも瀧尾神社の見どころです!

東山福めぐり公開内容履歴|瀧尾神社

| 瀧尾神社|東山福めぐり公開内容履歴 | |

|---|---|

| 2023年 | ①拝殿天井「木彫龍」(江戸時代後期・九山新太郎作) ②境内 →木彫龍が東山福めぐり期間の特別公開 |

| 2024年 | ①拝殿天井「木彫龍」(江戸時代後期・九山新太郎作) ②境内 →木彫龍が東山福めぐり期間の特別公開 ※2024年は辰年でテレビでたくさん紹介されたため京都東山福めぐり期間に50人以上の長蛇の列ができていた |

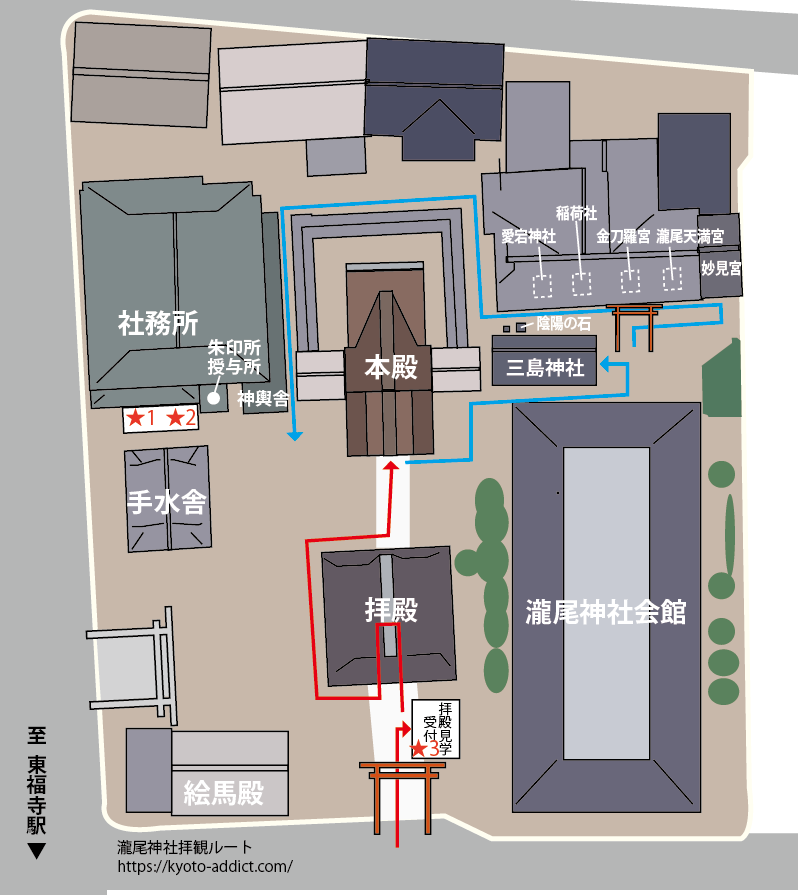

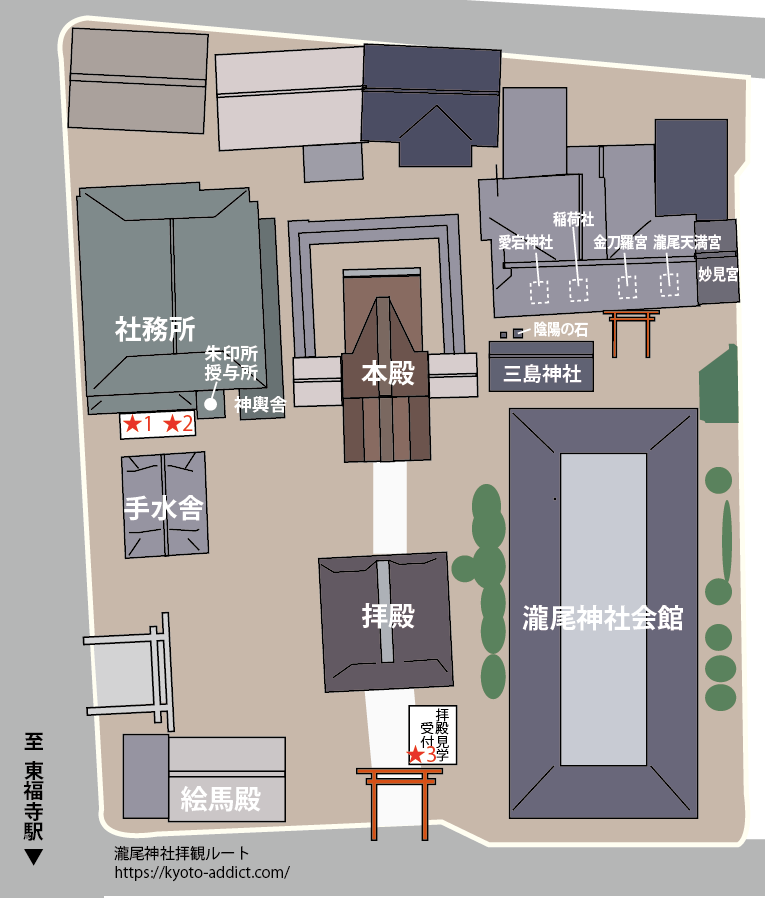

公開エリア(拝観ルート)|瀧尾神社

- 所要時間(目安):5~15分

瀧尾神社は拝殿の龍の彫刻の見学(拝殿参拝)と本殿の参拝だけなら所要時間は約5分ほどです。

境内のお社などを見て回っても約15分くらいで拝観可能な規模です。

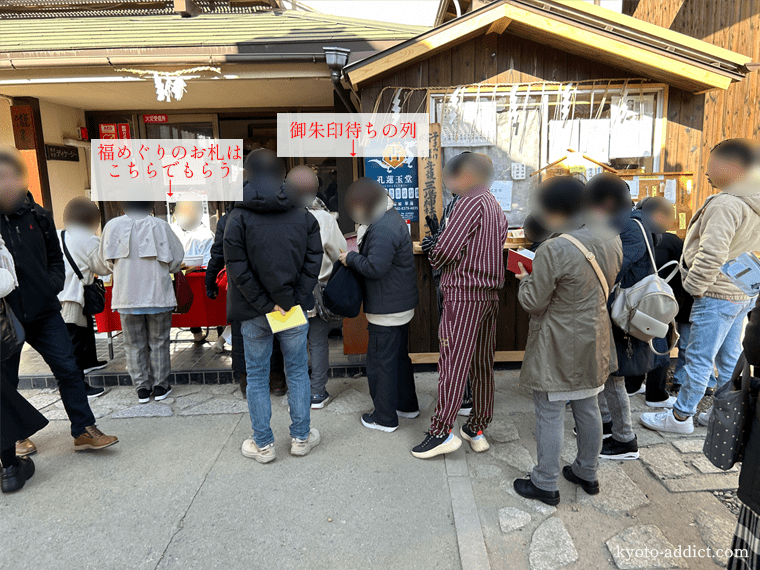

ただ、昨年の2024年は辰年でテレビで紹介されたことから↓このように長蛇の列ができていましたが、2025年はここまでは並ばないと思います。

(2024年の福めぐりの様子・辰年で大混雑)

(2024年の福めぐりの様子・辰年で大混雑)

拝観受付・お守り札授与所|瀧尾神社

- 拝観受付:拝殿前のテント

- お守り札授与所:拝殿前のテントor社務所前

※2023年と2024年で違ったため2025年は当日まで不明

2025年の福めぐりも拝殿拝観受付は拝殿前のテントになると思います。

ただ、お守り札の授与所はこちらのテントになるか、社務所前になるかは当日にならないと不明です。

↓2024年は★1がお守り札の授与所、★2が朱印受付でした。

| 2024年★1★2の様子 | 2024年の拝殿見学待ち列の様子 |

|

|

交通アクセス|瀧尾神社

| 瀧尾神社|京都東山福めぐり | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・JR/京阪「東福寺」駅から瀧尾神社:約2分 ・市バス「東福寺」Aのりばから瀧尾神社:約5分 ・市バス「東福寺」Bのりばから瀧尾神社:約4分 |

| 住所 | 京都市東山区本町11-718 |

| TEL | 瀧尾神社:075-531-2551 |

こちら↓の記事で最寄り駅からの道順を写真付で紹介しているので福めぐり当日にご活用ください。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

絶対これは持っていこう!【京都東山ふくめぐり2025】

冬の拝観必須2アイテム

- 靴下の上に履くモコモコ靴下

→京都の1月はお堂の中は冷蔵このように冷えます

→板の間も畳も予想以上に冷たいので拝観に集中できないこともあるので

拝観用のモコモコ靴下の持参がオススメ - スマホ対応の手袋

→スマホで写真を撮るならスマホ操作ができる手袋を!

→手袋を外してスマホで写真を撮るのがつらいくらい1月の京都は寒いです

モコモコ靴下は、100円ショップレベルのものではなく上の写真くらい厚手(500~600円以上の本格的なもの)を準備するのをお勧めします。

うっかり忘れがちなこのアイテム

- お賽銭

→1円・5円・10円をうっかり忘れることって多いですよね! - 小銭

→御朱印も集める方は100円・500円を忘れずに! - スマホの携帯充電器

→写真をたくさん撮りたい方はお忘れなく!

→スマホのバッテリーが弱っていると1日持たない可能性があります

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

これもあるとなおよい!

- 福めぐりセットを入れるクリアファイル

→福めぐりセットをきれいに家まで持ち帰るためにクリアファイルを持っていくのをおすすめします

→チラシなどをもらうことも考えるとA4サイズがオススメ - 靴を入れるビニール袋

→だいたい寺院で用意されてますが、エコのためにマイ靴入れを持参するのがオススメ

- 単眼鏡(片目双眼鏡)

→襖絵や天井画など離れたところから鑑賞するのにオススメ!

高台寺近辺をめぐる間は、福めぐりセットを手にもっている方が楽ですが、カバンに入れるときはクリアファイルに入れるのをお勧めします。

靴入れはだいたいお寺側で用意されていることが多いですが、持参しておくと便利です。

単眼鏡は、襖絵や天井画の微細な技芸まで見られるので京都の文化財巡りにはおすすめです!

いつもこちらを持ち歩いてます!