石峰寺・若冲忌と若冲特別展の詳細!期間・料金・会場・おすすめポイント|美術館に貸し出さないレア作品が見られる貴重な1週間!

京都市伏見区の石峰寺(せきほうじ)は江戸の天才絵師・伊藤若冲が85歳で亡くなるまでの約10年を過ごした場所。

境内には若冲を埋葬したお墓があり、裏山には若冲が約10年かけて制作した1000体の石像(若冲五百羅漢)のうち530体が残されています。

そんな石峰寺では毎年、9月10日に「若冲忌(命日の法要)」、9月4~10日に若冲の掛け軸を展示する「若冲特別展」が行われます。

本記事では「若冲特別展」に特化して展示場所や内容、過去の作品リストや当日の様子を写真と図を使って紹介していきます。

では、目次を開いて気になる項目から読み進めてください。

(項目をクリック/タップすると該当箇所へ移動します)

開催日時・拝観料・会場・所要時間・混雑具合|若冲展・石峰寺

若冲特別展

| 石峰寺・若冲特別展 | |

| 開催日 | ・毎年9月4日~10日 →2025年9月4日(土)~9月10日(金) |

| 時間 | ・9月4日~9日:9:00~16:00 ・9月10日:11:00~16:00 ※若冲忌(法要)がある9/10の9:00~11:00は顕彰会会員のみの限定公開 ※顕彰会は石峰寺の文化財保護を支援する会で年会費3000円(若冲忌の本堂内参列や拝観料無料、会報などの特典あり) |

| 拝観料 | ・一般:1000円 ・大学生/高校生:500円 ・中学生以下:無料 ・顕彰会会員(石峰寺伊藤若冲顕彰会):無料 ※上記の料金には若冲特別展だけでなく、裏山の若冲が作った「石仏・五百羅漢」の拝観料も含まれます。 |

| 公開場所 | 方丈(通常時は非公開) |

| 所用時間 |

■特別展+石仏・五百羅漢エリアの場合 ・25~65分(境内内の移動も含む) ⇒若冲特別展:10~30分 ⇒石仏・五百羅漢エリア:10~30分 |

| ■特別展+若冲のお墓+本堂+石仏・五百羅漢エリアの場合 ・30~70分(境内内の移動も含む) |

|

| 混雑具合 | ・TVで紹介されなければ行列ができるような混雑はなし ⇒住職はよっぽどの理由がない限りTVを断ってるので「ぶらぶら美術館・博物館」の放映があった2023年の石峰寺の階段(参道)下まで人が並ぶ混雑は異例の事態。 ⇒比較的混む日:土日・若冲忌がある9月10日 →9/10は最終日で一般公開時間が11時からなので混む ・人が多い時間帯:午前中、特に開門直後の9時 ・人が少ない時間帯:12時代 →昼食の時間帯は少な目で特に平日は少ない |

※若冲の作品を見るのをメインに考える場合、若冲忌(法要)以外の日に行くのをおススメします。拝観者が増えるだけでなく、法要中はご住職が展示会場にいないので、作品の解説を聞いたり、この期間の醍醐味である自然光での見学対応をしてもらえないからです。(自然光での見学については本記事のこちらをご覧ください)

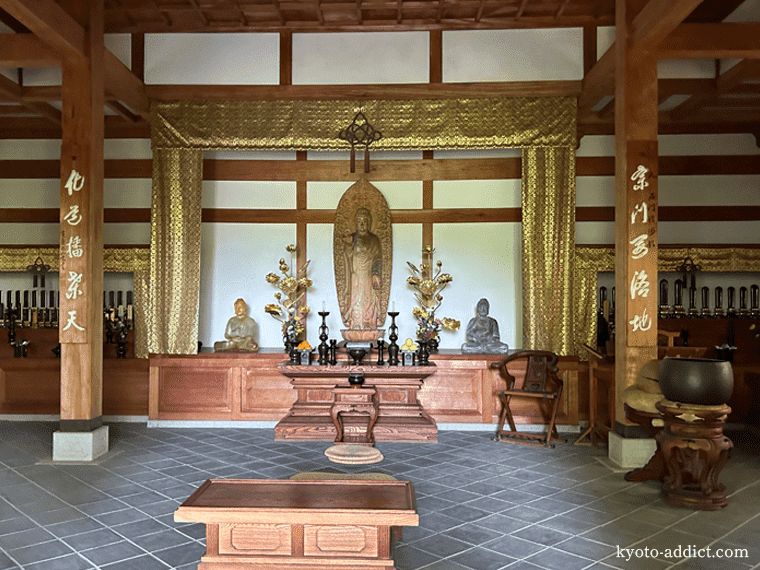

伊藤若冲の掛け軸が見られる特別展の会場は方丈です。方丈内は普段は非公開なので若冲特別展の期間だけ入ることができます。

特別展の作品数は14~15点なのでサクッと見る方なら10分、ゆっくり見る方も30分くあらいあれば鑑賞できます。

「石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)」は、アップダウンのある裏山(竹藪)を軽く一周します。

サクサク歩いてざっと石像を見るのであれば10分程でも見て回ることはできます。

400体近くある石像の表情などをを丁寧に見るなら30分以上かかるかもしれません。

|

|

若冲忌(法要)

| 石峰寺・若冲忌(法要) | |

| 開催日 | 毎年9月10日 →2025年9月10日(金) |

| 時間 | 11:00~ |

| 参加費 | 無料(本堂の外での参列) ※年会費3000円の顕彰会の会員は本堂内で参列できます ※顕彰会は石峰寺の文化財保護を支援する会で年会費3000円(若冲忌の本堂内参列や拝観料無料、会報などの特典あり) |

| 開催場所 | 本堂での法要のあとに境内の若冲のお墓で法要 |

顕彰会の会員でなくても本堂でご焼香ができるそうです。

石峰寺は黄檗宗の寺院なので中国明時代の発音「唐音」で般若心経が読みあげられます。

お墓での法要の時には、若冲が釈迦の入滅の涅槃の場面を野菜や果物で描いた「果蔬涅槃図」を模した野菜がお供えされます。

釈迦の横たわる姿を大根で表し、その周りを芋、しいたけ、かぼちゃ、栗などの野菜が取り囲むように配置されるそうです。

| 本堂 | 若冲のお墓 |

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

特別展の作品数・見学ルート・撮影可否|若冲展・石峰寺

展示作品数

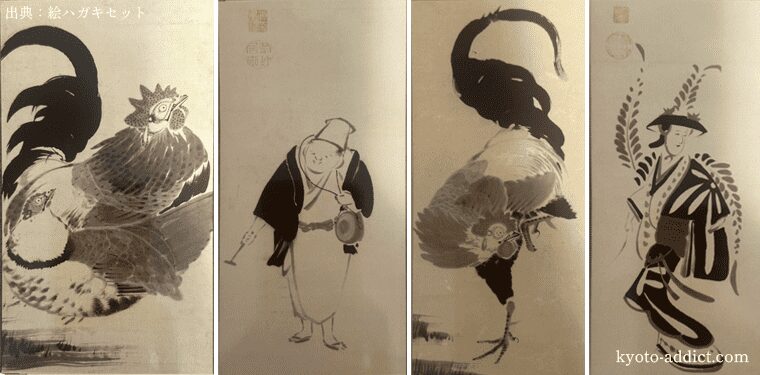

- 水墨画の掛け軸13~14幅+拓版画『玄圃瑤華』

※拓版画は小さな屏風に6枚貼られている状態での展示

※展示作品は毎年変更(虎図と拓版画のみ毎年展示)

特別展では、若冲の水墨画の掛け軸13~14幅と拓版画『玄圃瑤華』が展示されます。

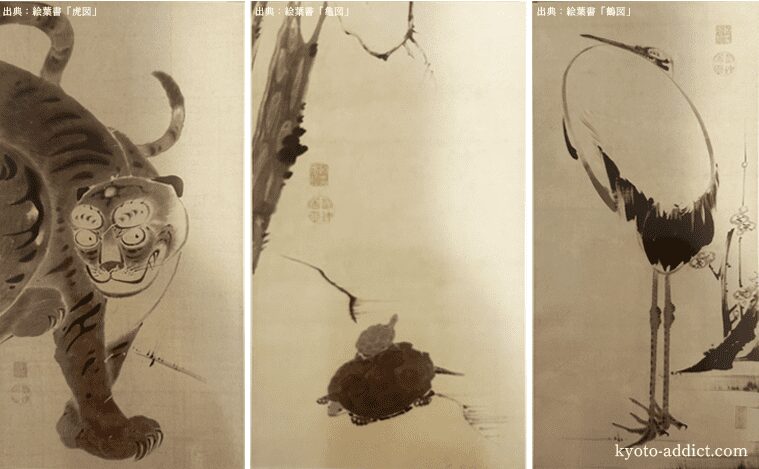

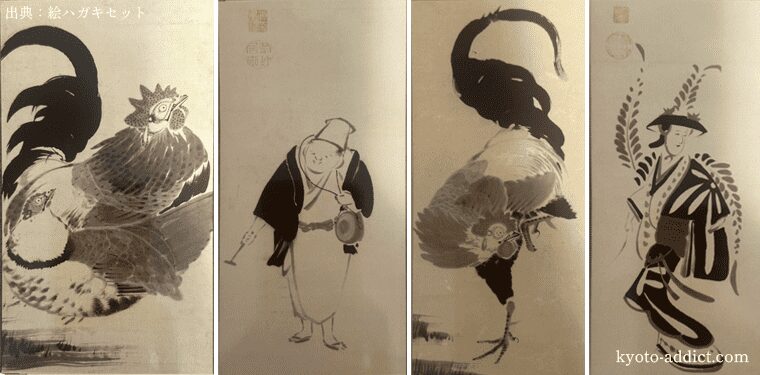

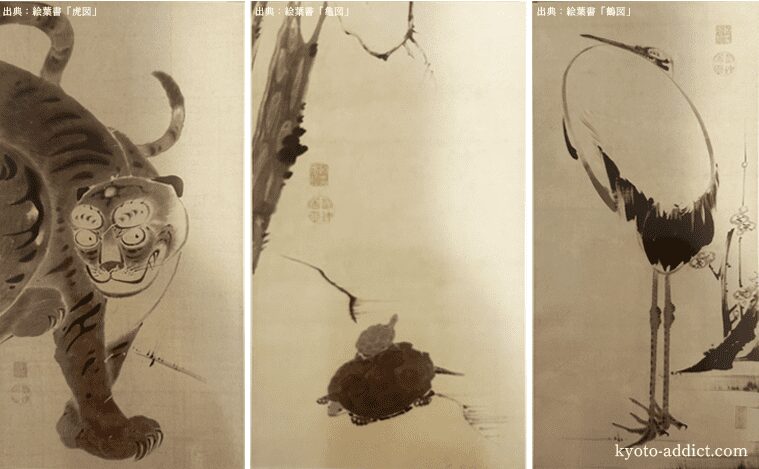

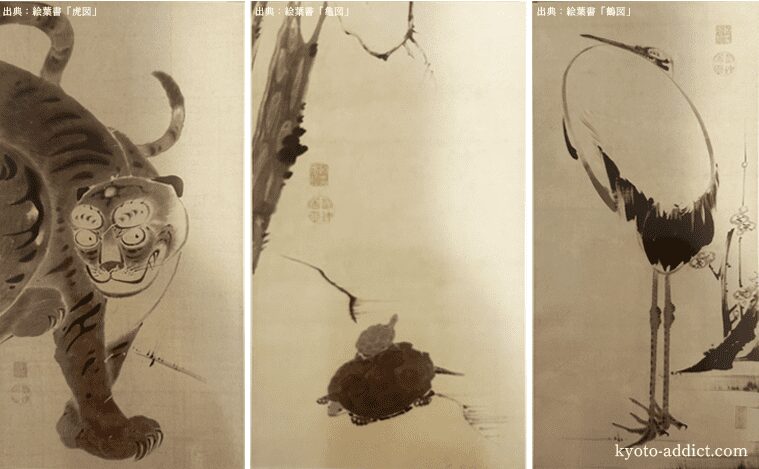

水墨画は↓こんな感じの水墨画です。作品の写真は撮れないので絵葉書を紹介します。

石峰寺が所持する若冲作品の総数は非公開になっていますが、かなりの数を所蔵されているようで、『虎図』と拓版画『玄圃瑤華』以外は毎年作品が入れ替わります。

運が良ければ初公開の作品が見られます。2024年と2025年は初公開作品もありました。

例外もありますが1度展示された作品が次に登場するのはだいたい5~6年後だとか。長いものは10年ぶりに展示なんてこともあります。

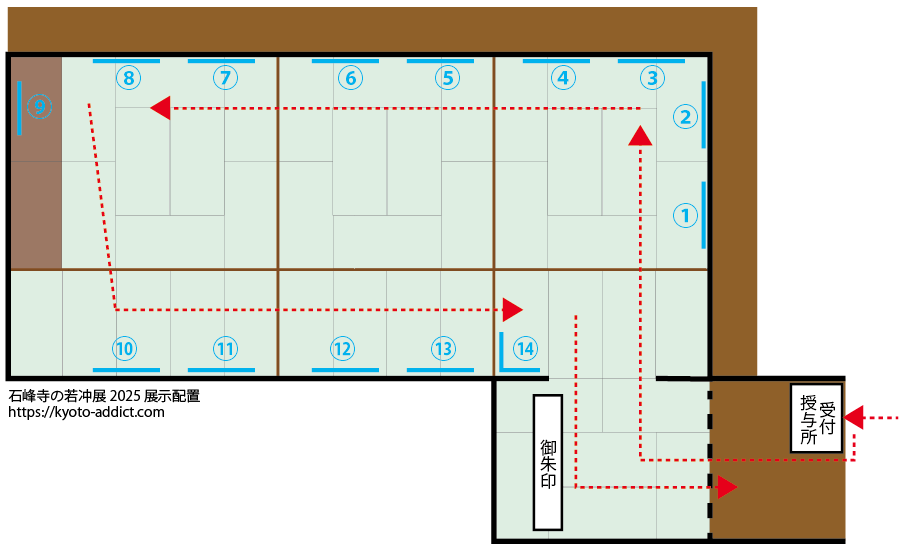

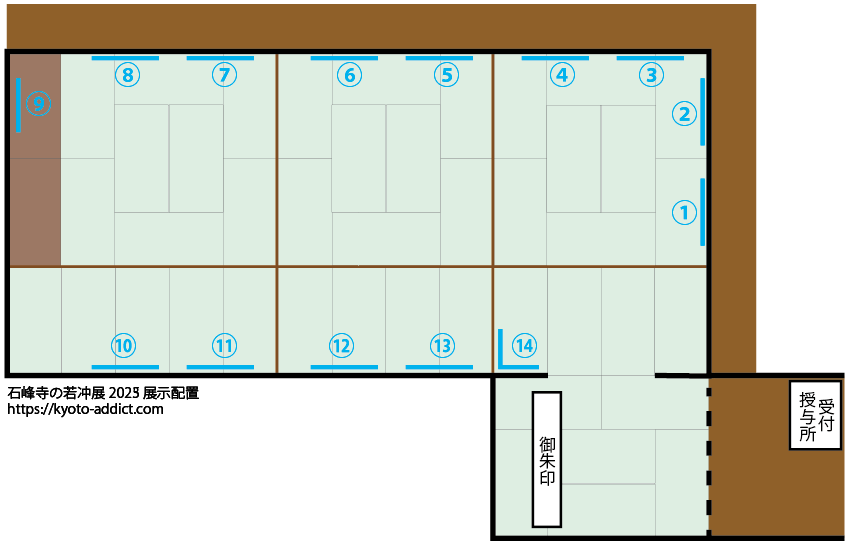

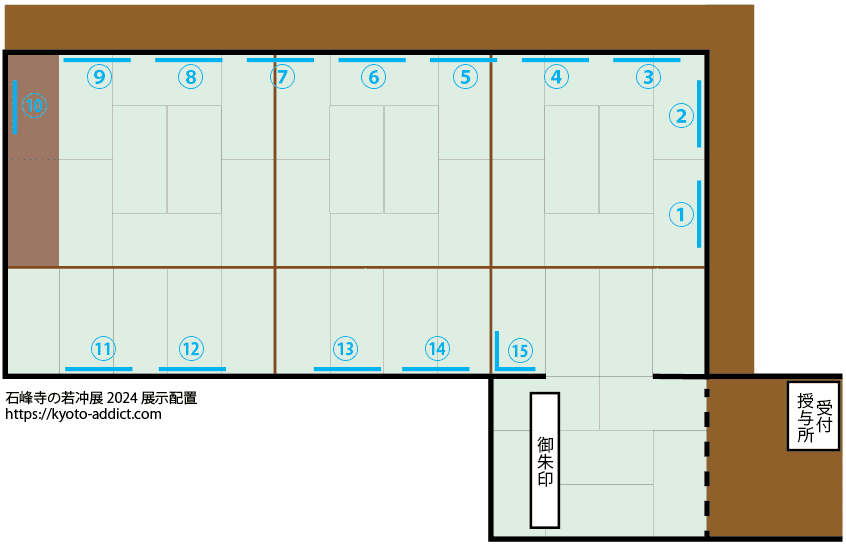

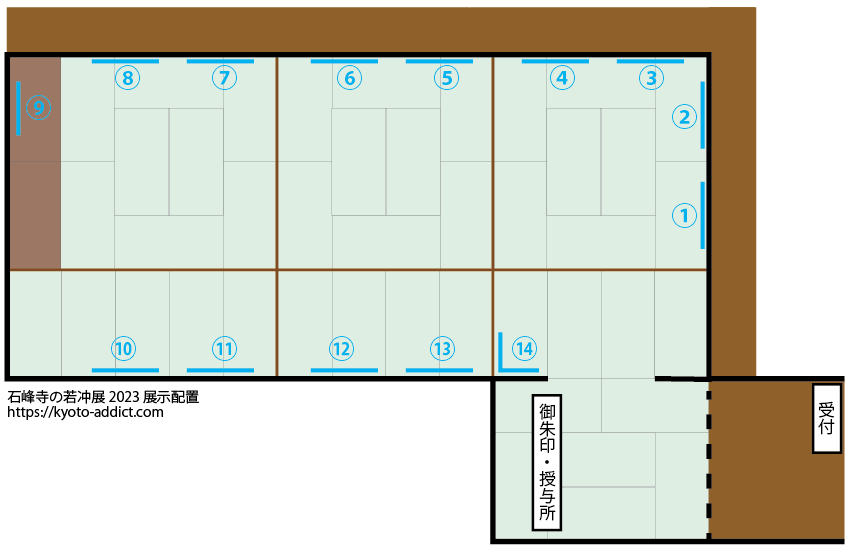

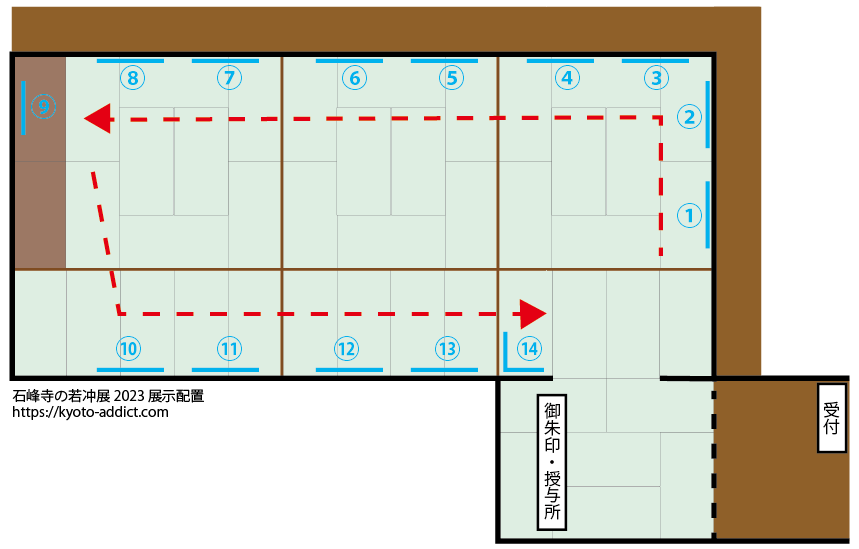

会場内の見学ルート

上記の水色線が作品の展示場所で、赤い点線が見学のルートです。

拝観ルートはあくまで目安です。赤い点線の順路で人の流れができていますが、好きな作品から見ることも可能ですし、何周してもOKです。

2023年以降の作品リストを本記事に掲載しています。(こちら)

■会場内のトイレの有無

「若冲特別展」期間、方丈内のお手洗いもお借りすることができます。住職か他のスタッフの方にお声がけすると案内してもらえます。

撮影の可否

| 石峰寺(せきほうじ)|若冲特別展 | |

|---|---|

| 伊藤若冲の掛け軸 | 撮影NG |

| 掛け軸以外の美術品など | 撮影OK |

※撮影基準は今後変更になることもあります。拝観日の指示に従ってください。

|

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

ここがすごい!おすすめポイント|若冲展・石峰寺

1.美術館に貸し出されない作品が間近で見られる!

石峰寺の阪田住職は「若冲の作品を貸し出ししない」スタンスで、どうしても断れないご縁があるなど、特別な事情がない限り美術館にも貸し出しされていません。

なので全国の若冲展をめぐられてる方でも初めて見る作品を楽しむことができます。

前述していますが、石峰寺の所蔵数はかなり多いようで1度展示された作品が次に登場するのが5~6年後や10年後になることもあり、運がよければ初公開の作品にも出会えます。

作品はガラスケースというへだたりがなく、間近で見られ、筆遣いや細かい線などもじっくりみることができます。

2.若冲の技法に詳しい住職に質問できる!

石峰寺の阪田住職は若冲作品や技法に詳しく、作品についての質問をすると詳しく教えてくださいます。

ご住職は若冲作品を多く所蔵する関係で全国の若冲展に呼ばれることも多く、かなりの数の若冲作品を見る中、若冲の作品かそうでないかも分かるようになったそうです。

お寺で開催される寺宝展などで作品について質問しても詳しく分からないと言われてしまうことも多い中、石峰寺さんは知りたがりの心を満たしてくれます。

3.人が少ない時は電気を消して自然光で見せてもらえる!

これは他では経験できない貴重な体験なのですが、会場内に人が少ない時は室内の電気を消して、若冲が絵をかいていた江戸時代と同じ自然光の中で作品を見せてもらえます。

蛍光灯のもとだと半紙に光が反射し、若冲がほどこした微妙な墨色の濃淡や筋目書きで表現した遠近感などがわからない状態になります。

電気を消して暗さに目が慣れてくると、絶妙な色の違いで表現された遠近感が分かるようになり、平面的に見えていた作品に奥行を感じ、別物に見えてきます。

電気が消されるタイミングは、会場内に人が少ないときにリピーターさんが依頼されるか、住職みずからが電気を消してお見せしますと対応されるときです。

拝観受付(外観・場所・時間)|若冲展・石峰寺

外観

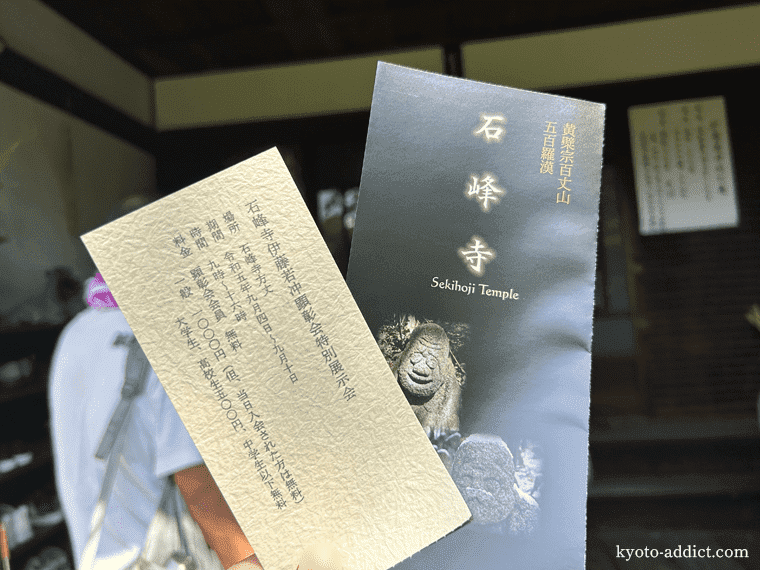

| 石峰寺(せきほうじ)|若冲特別展会場・拝観受付 | |

|---|---|

| 場所 | ・方丈玄関前 |

| 受付日時 | ・9月4日~9日:9:00~16:00 ・9月10日:11:00~16:00 ※若冲忌(法要)がある9/10の9:00~11:00は顕彰会会員のみの限定公開 |

| 拝観料 | ・一般:1000円 ・大学生/高校生:500円 ・中学生以下:無料 ・顕彰会会員(石峰寺伊藤若冲顕彰会):無料 |

|

|

場所(境内図)

上記マップの★印部分が拝観受付です。

山門から受付まではすぐで1分もかからずたどり着けます。

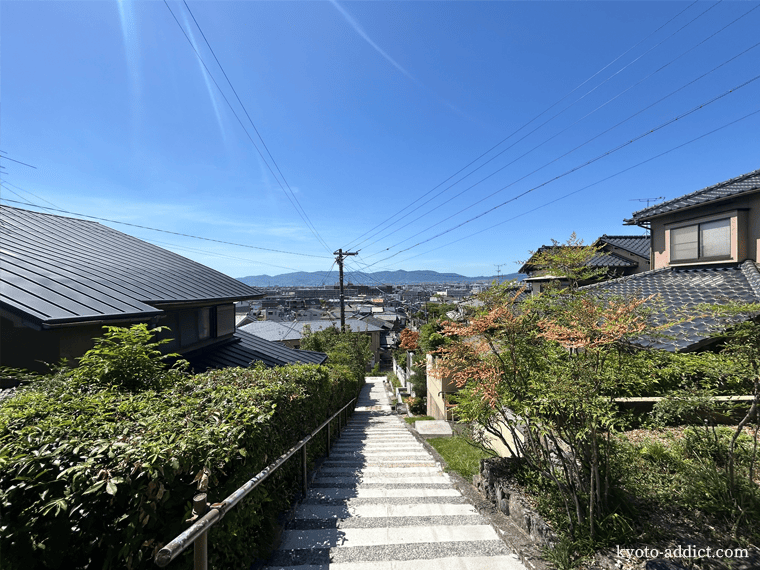

ちなみに、境内への入口から山門mでは長めの階段ですが、階段下から受付までは2分くらいです。

| 境内入口 | 山門 | 受付 |

|

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

作品リスト(タイトル・モチーフ)|若冲展・石峰寺

2025年:レイアウト・目録

| 2025年:全て江戸時代(18世紀)の水墨画(掛け軸) | |

| 01.『淀川図』10年ぶり! | 橋の上に傘と蓑をかぶった人の後ろ姿 |

| 02.『寒山拾得』個人的に好き♪ | 笑顔の寒山と後ろ姿の拾得 |

| 03.『大津絵図』 | 藤娘(塗笠をかぶった着物の女性と藤の花) ※大津絵は江戸初期から近江(滋賀県大津市)の大谷・追分あたりで売られていた民族絵画で描かれるモチーフは120種ほどある |

| 04.『菊に蜻蛉図』 | 菊の花に止まる1匹のトンボ |

| 05.『墨竹雄鶏図』★ | 竹と下向きの雄鶏 |

| 06.『鶏図』 | 二股大根に立つ鶏(右向き) |

| 07.『鶏図』 | 左向きの親鶏と子どもの鶏(子どもの方は一瞬顔だけ描かれたのかと思うが、体が1本の曲線で描かれている) |

| 08.『六祖像図』2023年も展示あり | 杵をかついだ作務衣姿の禅宗の六祖「慧能」 |

| 09.『金棒図』個人的に好き♪ | 濃い墨で描かれた金棒 |

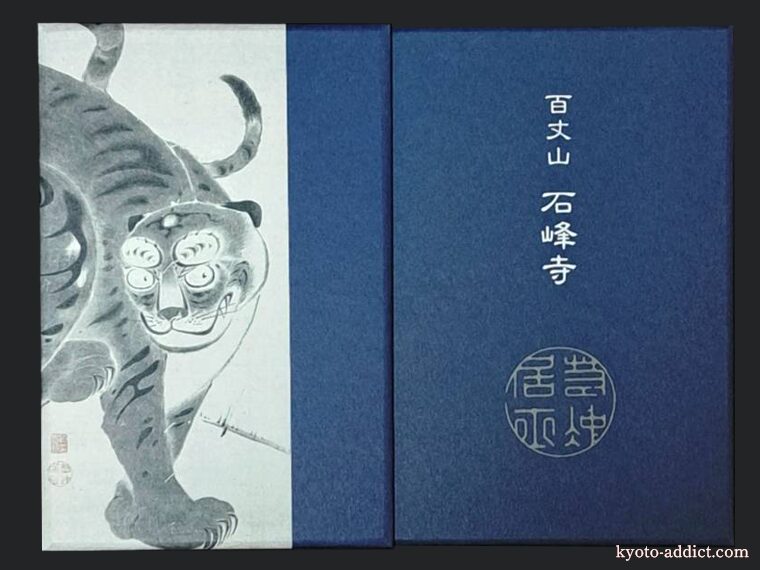

| 10.『虎図』毎年展示 | 漫画チックで可愛い虎が歩く姿 |

| 11.『日の出に鷹図』★ | 朱墨で書かれた太陽と鷹 |

| 12.『鶴図』★ 初公開! | 親鶴と子鶴 |

| 13.『梅に鴬図』2023年も展示あり | 梅の木に止まる鴬(鶯がとっても小さくてかわいい) |

| 14.『木魚図』 | 木魚(木魚の柄が筋目画き) |

| 15.拓版画『玄圃瑤華』毎年展示 | 水葵、糸瓜、冬葵、瓢簞、蕪、山萩 の6枚が小さい屏風貼られている |

★印は墨のわずかな濃淡で奥行を表現している作品。電気を消して自然光の中でみると遠近感が分かる。堂内に見学者が少なくなったタイミングでリピーターさんがいるときには住職が電気を消して自然光で見た場合の鑑賞ポイントを解説してくれます。

拓版画「玄圃瑤華」は、若冲の伊藤若冲の拓版画から6枚の作品が小さな屏風に貼られた状態で展示されています。

『大津絵図』『虎図』は↓こちら(出典元:石峰寺絵葉書セット)

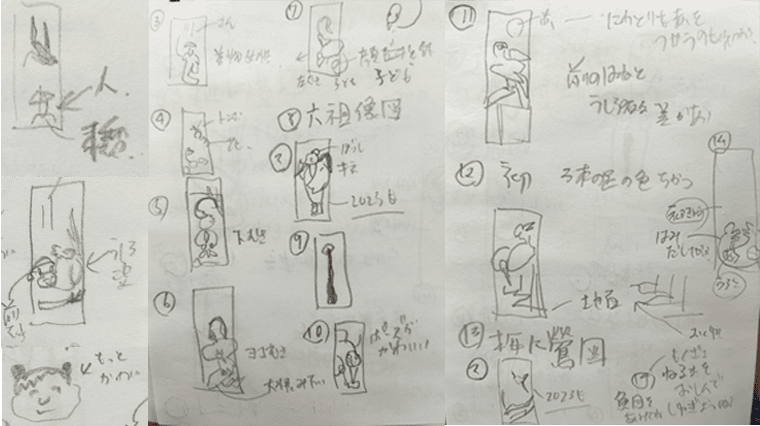

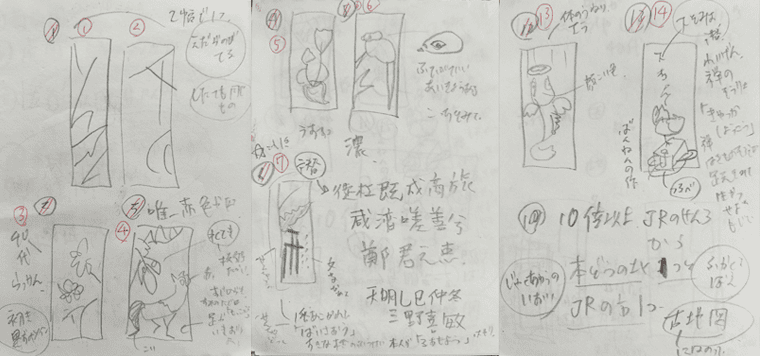

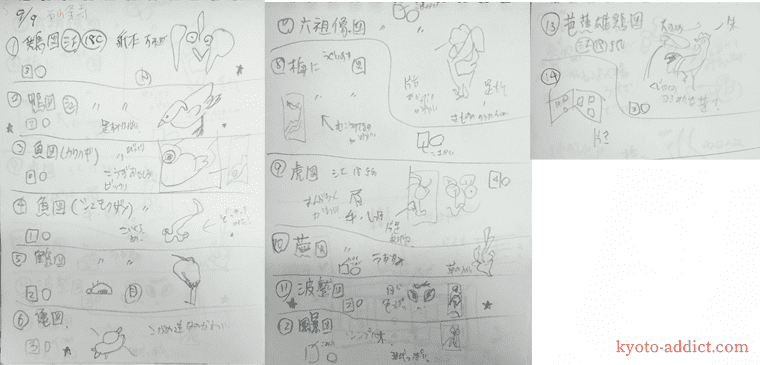

撮影はNGなのでどんな作品か簡単にメモした写真も載せておきます。

2024年:配置と目録

| 2024年:全て江戸時代(18世紀)の水墨画(掛け軸) | |

| 01.『黒梅図』 | 2幅で1作品 |

| 02.『黒梅図』 | |

| 03.『牡丹図』 | 牡丹の花(若冲40代はじめの作品) |

| 04.『芭蕉鶏図』2023年も展示 | 植物のバショウ(芭蕉)と雄の鶏(芭蕉に雨露のような丸いにじみがあり孔雀の羽のように見える・朱色を使った作品) |

| 05.『蕪図』2023年も展示 | 野菜のカブ |

| 06.『梅樹山鳥図』 | 梅と鳥(鳥の顔がふてぶてしい感じだけど愛嬌がある。目だけこっちを見ている感じ) |

| 07.『橋図』個人的に好き♪ | 若冲が敬愛する売茶翁が好きだった橋 |

| 08.『葡萄図』初公開! | ブドウ(若冲が金閣寺の大書院に描いた障壁画「葡萄図」を思い出させる) |

| 09.『虎図』毎年展示 | 漫画チックで可愛い虎が歩く姿 |

| 10.『五百羅漢図』 |

石峰寺にある若冲の五百羅漢 ※若冲の作品ではない2024年限定展示 |

| 11.『蘇鉄図』 | 植物のソテツ(蘇鉄) |

| 12.『鶏図』2023年も展示 | 羽で顔を覆う鶏 |

| 13.『鯉図』 | 滝を登るコイ |

| 14.『鶏図』 | つるべの上に立つ鶏(若冲晩年の作品) |

| 15.拓版画『玄圃瑤華』毎年展示 | 水葵、糸瓜、冬葵、瓢簞、蕪、山萩 の6枚が小さい屏風貼られている |

拓版画「玄圃瑤華」は、若冲の伊藤若冲の拓版画から6枚の作品が小さな屏風に貼られた状態で展示されています。

毎年09.『虎図』は例年床の間に展示されているのですが、2024年は10.『五百羅漢図』が床の間にありあした。『五百羅漢図』は横幅が広く床の間にしか飾れなかったとのこと。

『五百羅漢図』は落款がなく若冲作品ではないのですが、2024年7月にTOPPAN株式会社が伊藤若冲「釈迦十六羅漢図屏風」をデジタル推定復元したので、それに関連して展示しているとのことです。(TOPPANサイトはこちら)

10.『五百羅漢図』は石峰寺にある若冲・五百羅漢がモチーフになっている作品です。

毎年作品は入れ替えられてるのですが、2023年の展示作品のメモを忘れられたそうで2023年と同じ作品があるようです。

撮影はNGなのでどんな作品か簡単にメモした写真も載せておきます。

2023年:配置と目録

| 2023年:全て江戸時代(18世紀)の水墨画(掛け軸) | |

| 01.『鶏図』 | 羽で顔を覆う鶏 |

| 02.『鴨図』 | 1羽のカモ |

| 03.『魚図』 | カワハギ(構図が面白く目からエラあたりのドアップ) |

| 04.『魚図』 | シュモクザメ |

| 05.『鶴図』 | 首をすくめてる鶴と梅の木 |

| 06.『亀図』 | 親亀と背中に乗る子亀(子亀が進行方向と逆向きにのっている姿がかわいい) |

| 07.『六祖像図』 | 杵をかついだ作務衣姿の禅宗の六祖「慧能えいのう」 |

| 08.『梅に鴬図』 | 梅の木に止まる鴬(鶯がとっても小さくてかわいい) |

| 09.『虎図』毎年展示 | 漫画チックで可愛い虎が歩く姿 |

| 10.『蕉図』 |

野菜のカブ |

| 11.『波鷲図』 | 波とワシ(ワシの目が色っぽく魅力的) |

| 12.『風景図』 | |

| 13.『芭蕉雄鶏図』 | 植物のバショウ(芭蕉)と雄の鶏(芭蕉に雨露のような丸いにじみがあり孔雀の羽のように見える・朱色を使った作品) |

| 14.拓版画『玄圃瑤華』毎年展示 | 水葵、糸瓜、冬葵、瓢簞、蕪、山萩 の6枚が小さい屏風貼られている |

拓版画「玄圃瑤華」は、若冲の伊藤若冲の拓版画から6枚の作品が小さな屏風に貼られた状態で展示されています。

『虎図』『亀図』『鶴図』は↓こちら(出典元:石峰寺絵葉書セット)

撮影はNGなのでどんな作品か簡単にメモした写真も載せておきます。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

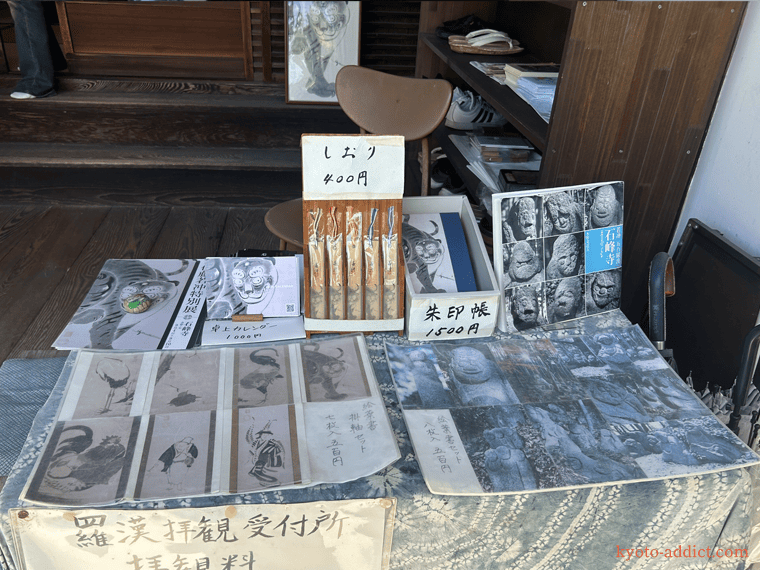

若冲グッズ・御朱印(種類・値段)

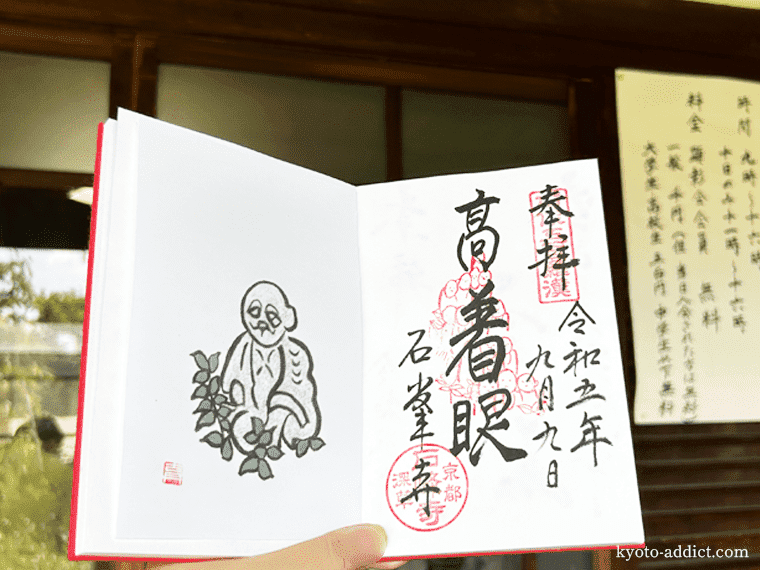

御朱印・御朱印帳

|

|

| 御朱印 300円・直書き |

御朱印帳 1500円・大判サイズ |

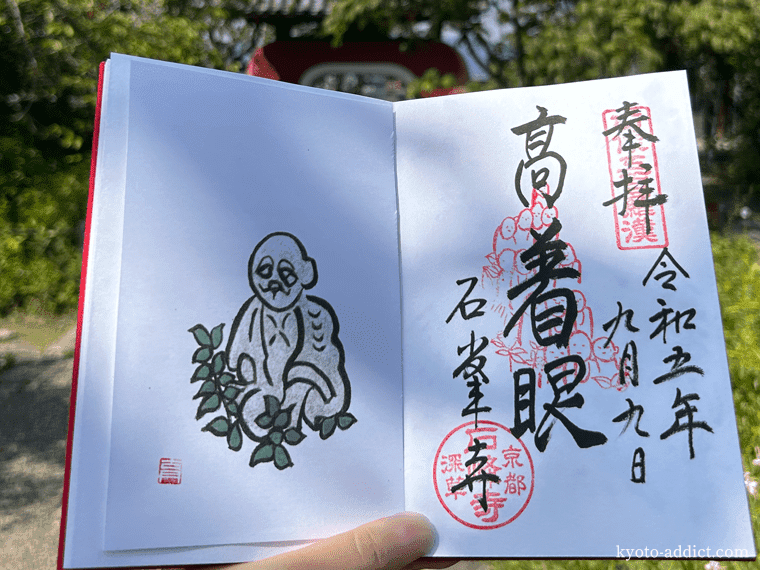

若冲展の期間も御朱印をいただけます。石峰寺の御朱印は1種類で「髙着眼」です。

朱印帳に直書きしていただけて1枚300円です。

御朱印帳は若冲の『虎図』がモチーフで大判サイズ(16×11.5cm)1500円です。

御朱印帳は、伊藤若冲生誕300年の年である2016年(平成28年)に行われた「若冲忌」に限定100冊で販売されたのですが、増刷され今でも販売されています。

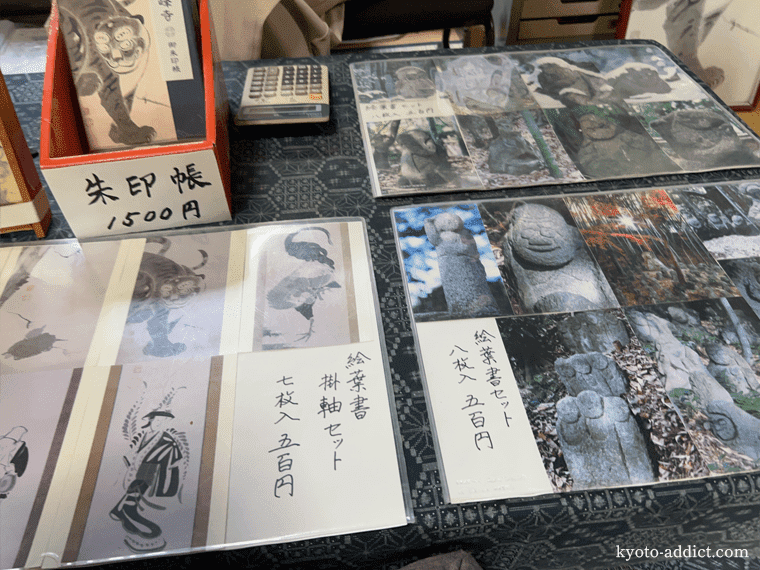

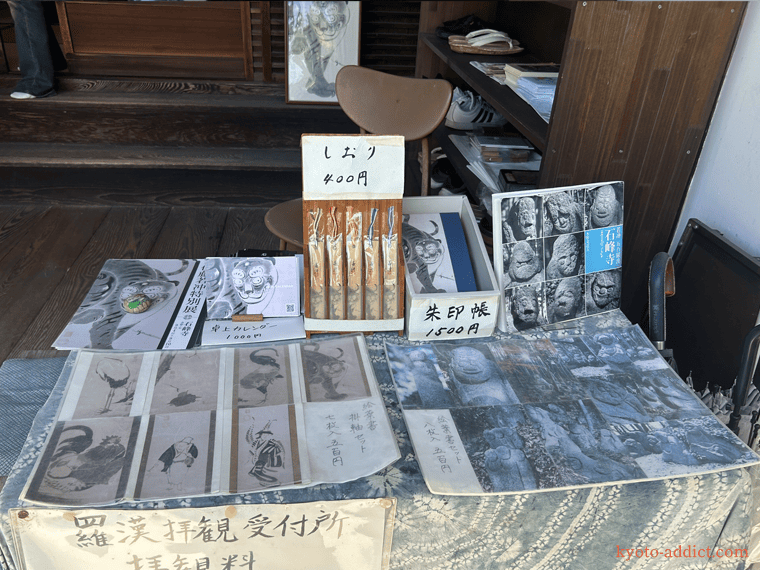

若冲グッズ

| 石峰寺(せきほうじ)|授与品 | |

|---|---|

| 絵葉書セット ・掛け軸セット |

7枚入り・500円 |

| 絵葉書セット ・若冲五百羅漢① |

8枚入り・500円 |

| 絵葉書セット ・若冲五百羅漢② |

8枚入り・500円 |

| しおり・虎図 | 1枚・400円 |

| てぬぐい・虎図 | 1枚・1200円 |

| 卓上カレンダー | 1000円 |

※開催年によってグッズの種類や値段が変わる可能性があります。

(2023年撮影↑)

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

若冲との関係|石峰寺

若冲の掛け軸が数多く残る理由

- 伊藤若冲が75~76歳の頃から石峰寺の門前で暮らし、お米一斗(約15Kg)の値段で水墨画(掛け軸)を売って生活していたため

1788年(天明8年)「天明の大火」で家を焼け出されて私財を失った72歳の伊藤若冲は、大阪・京都を転々とした後、75~76歳の頃に石峰寺の門前で暮らし始めます。

この時に自分の作品の値段をお米一斗(約15Kg)分で売る生活をしていたため、石峰寺に若冲作品がたくさん残ることになりました。

なお、若冲は1800年(寛政12年)の9月10日に84歳で亡くなるまで石峯寺門前で暮らしています。

若冲が石仏・五百羅漢を作った理由

- 若冲に僧名を与えた萬福寺の第20代住職・伯珣和尚(伯珣 照浩)の菩提を弔うため

石峰寺に今も残る石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)は、黄檗山・萬福寺(京都府宇治市)の第20代目の住職・伯珣照浩の菩提を弔うために造られました。

伊藤若冲は1773年(安永2年)、58歳のときに黄檗宗の僧になってるのですが、若冲に僧名(道名)と僧衣を与えたのが伯珣照浩です。

伊藤若冲のに与えられた僧名(道名)は「革叟」で「絵画に革命を起こす男」という意味です。

■僧名(道名):仏道に入ってつけた号。

■僧衣:僧がまとう衣服。法衣。

石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)

石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)は、若冲が下絵を描き、若冲本人と石工と弟子とで制作にあたっています。

「五百羅漢」は、釈迦が亡くなった後(入滅後)に集まった弟子500人のことを指しますが、石峰寺の「石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)」は、釈迦の一生(誕生から入滅まで)を7つのシーンであらわし、最後に賽の河原の1シーンでしめくられています。

| 石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)の構成 |

|

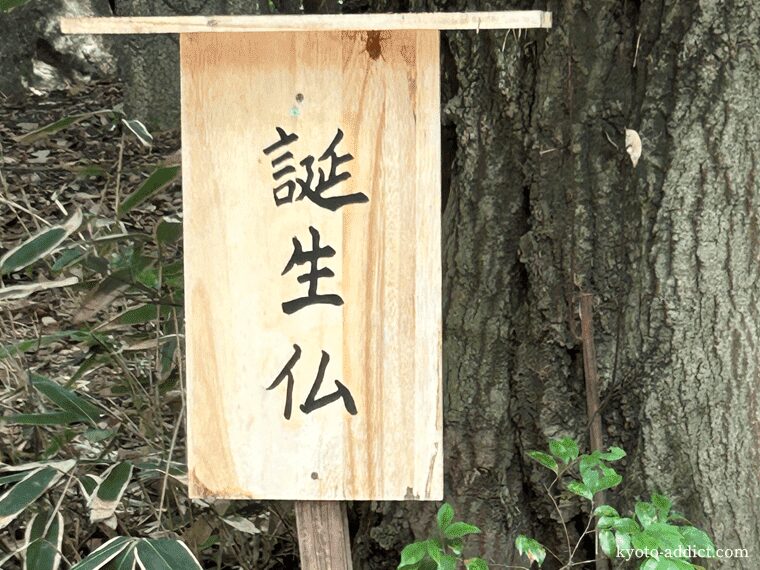

| 1.誕生仏 | 釈迦の誕生シーン。「天上天下唯我独尊」のポーズをとった小さな釈迦像を中心にした石像群。 釈迦の後ろには誕生を祝うような喜びの表情の石像が並ぶ。 |

| 2.出山の釈迦 | 釈迦が6年の修行を経ても悟りを開けず、真の悟りを求めて雪山を出るシーン。釈迦を表すほっそりとした背が高い石像と小さな石像群が並ぶ。 |

| 3.十八羅漢 | 釈迦を囲む18人の羅漢が並ぶ。 |

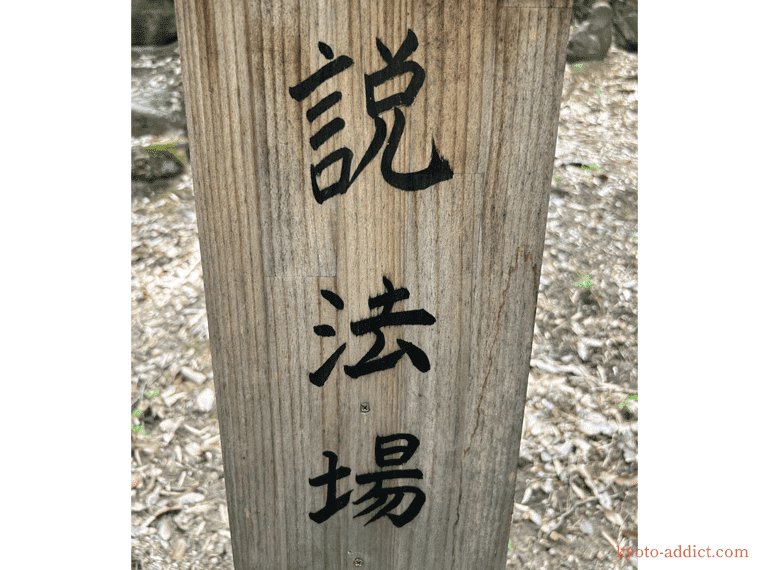

| 4.説法場 | 大きめの石像3体(釈迦・普賢菩薩・文殊菩薩)と小さな石像が並ぶ。 |

| 5.托鉢修行 | 托鉢修行(修行僧が街を歩きお布施をしたい人が現れれば、ただそれを受け取る修行)を表したシーン。ほかのシーンに比べ、可愛い見た目の3連の石像がある。 |

| 6.諸羅漢座禅窟 | 羅漢たちが座禅修行するシーン。個々の石像群は表情などの堀が分かりにくい。 ※このエリアは看板が立っていないです |

| 7.涅槃場 | 釈迦が亡くなった日の様子を表現したシーン。横たわる釈迦を中心に悲しみに暮れる人物や動物が並ぶ。 |

| 8.賽の河原 | 釈迦の生涯にはないシーンで若冲が付け加えた場面。親より先に亡くなった子供が行きつく冥土にある河原(賽の河原)を表現したシーン。地蔵菩薩を中心に小さな地蔵がたくさん並ぶ。 |

| +1体の羅漢像 | 涅槃場の向かい側にぽつんとひとつある石仏。片膝を立ててるような姿で全体を見渡せる場所にある。若冲の姿を現すといわれている。 |

石峰寺の出来事と若冲

| 石峰寺(せきほうじ)|歴史・由緒 | |

|---|---|

| 1704~1711年 (宝永年間) |

・黄檗宗・萬福寺の6代目住職・千呆性侒により創建 →正確な創建年は不明。宝永年間は江戸中期。 |

| 1776年 (安永5年)頃 |

・伊藤若冲が裏山に石仏群(若冲五百羅漢)の建造を始める →石ミニ寺7代目住職・密山修大和 尚の協賛を得て約10年かけて建造 →若冲が下絵を描き、本人含め石工、弟子とで彫る |

| 1788年 (天明8年) |

・絵師・円山応挙の案内で、儒学者の皆川淇園、画家・呉春(松村月渓)らが若冲五百羅漢を観覧 |

| 1789年頃 | ・伊藤若冲が「石峰寺図」を描く |

| 1791年 (寛政3年)頃 |

・伊藤若冲が門前の草庵に住み始める →義理の妹・深窓真寂禅尼と住む →門前と本堂北側の2か所に庵を構える ※現在の山門前ではなくかつての境内の門(古地図などには載っているとのこと) →1794年に浅野家陪臣・平賀蕉斎が若冲宅を訪れた記録あり |

| 1798年 (寛政10年) |

・観音堂が完成 |

| 1800年 (寛政12年) |

・伊藤若冲が観音堂の天井画「花卉図」を描く ・9月10日に伊藤若冲が87歳で亡くなり土葬 |

| 1853~1868年 (嘉永6年~慶応4年/明治1年) |

・観音堂が取り壊される →若冲が制作した天井画は京都の信行寺に168面、滋賀県大津の義仲寺の翁堂に15面現存する |

| 明治期 | ・一時荒廃 →石仏・五百羅漢の散逸 |

| 1915年 (大正4年) |

・本堂が焼失し、再建 |

| 1925年 (大正14年) |

・椿山荘(東京都・文京区)に石仏・五百羅漢の一部が移される →大正7年に椿山荘の所有者となった藤田財閥の大阪網島の邸宅の庭にあったものを椿山荘に移設(藤田邸に移された年は不明) →椿山荘に20体現存し無料で見学できる |

| 1979年 (昭和54年) |

・放火により本堂が本尊の薬師如来ごと焼失 |

| 1985年 (昭和60年) |

・11月に新たに釈迦如来を本尊として本堂を再建 |

| 2000年 (平成12年) |

・伊藤若冲没後200年となるこの年から毎年9月10日に若冲忌(命日の法要)が行われるようになる |

| 2007年 (平成19年) |

・5月に石像の地蔵菩薩約30体が倒され、うち5体が損壊する事件が起こる |

| 2012年 (平成24年) |

・9月10日に「石峰寺伊藤若冲顕彰会」発足 →五百羅漢、伊藤若冲、石峰寺の歴史文化等を学び保存・継承する会(年会費の支払いで入会可能) ・石仏・五百羅漢の保存のためにスケッチ・写真撮影が全面的に禁止となる →この年に写真家を名乗るグループのマナーに反する行動あった |

石峰寺の宗派は黄檗宗なのですが、黄檗宗は江戸時代の初期・1661年(万治4年/寛文1年)に開宗した、日本の仏教史的には新しい宗派です。

現在の石峰寺は、境内が小さくお堂数が少ないですが、かつては今の10倍近い規模(JR「稲荷」駅の線路から深草墓苑まで)の広さだったそうで、幕末前までは複数のお堂が立つお寺でした。

■伊藤若冲(1716年-1800年没)

江戸時代中期に京都で活躍した絵師。京都で3代続く青物問屋「枡屋」の長男として生まれる。20代後半から裕福な環境のもと独学で絵を学び84歳で他界するまでに作品を描き続けた。23歳~40歳までは家業の青物問屋を営む。

■千呆性侒(1636年-1705年没)

中国明末に生まれ日本に渡来した臨済宗黄檗派の禅僧。黄檗山萬福寺第6代住持となり、黄檗流の能書家で知られる。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

順路に沿って当日の様子を写真で紹介|石峰寺・若冲展

1.参道から拝観受付まで

こちら↑が石峰寺の参道入口。1~2分程の階段を登って山門を目指します。

先ほどの階段を登りきると一度↑このような平らな道になるので、右奥の階段へと進みます。

先ほどの階段を登りきると一度↑このような平らな道になるので、右奥の階段へと進みます。

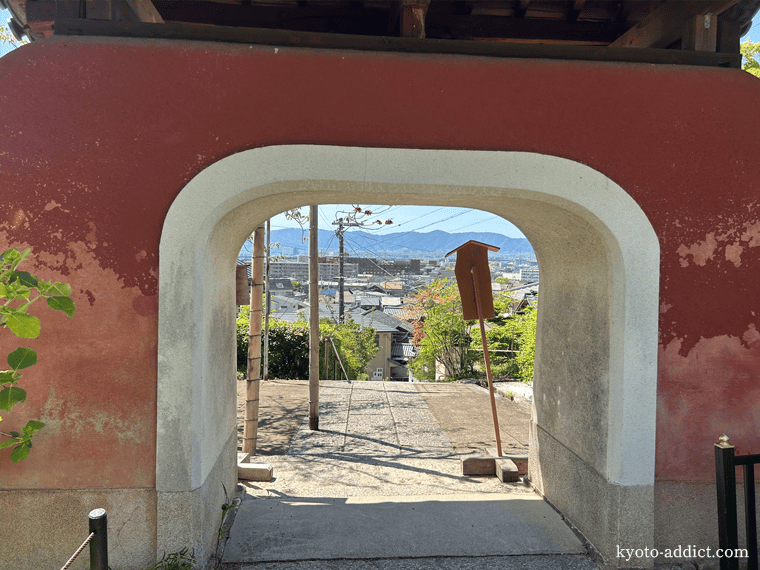

階段上に山門が見えてきます。

こちらが石峰寺の竜宮造の山門です。黄檗宗の寺院はこのような丸いフォルムの中華風の建物が特徴ですね。

春に訪れると山門手前の右側に八重桜がきれいです。

若冲特別展示期間中に訪れると「若冲顕彰会特別展」の立て札が出ています。

山門をくぐり、拝観受付を目指します。

山門から本堂までまっすぐに道が続きますが、本堂の少し手前の左側に「五百羅漢拝観受付」の看板が立っているので、左に進みます。

ちょっと見づらいですが立て看板はこんな感じ↑。

「五百羅漢拝観受付」とかいてありますが「若冲特別展」の拝観もこちらです。

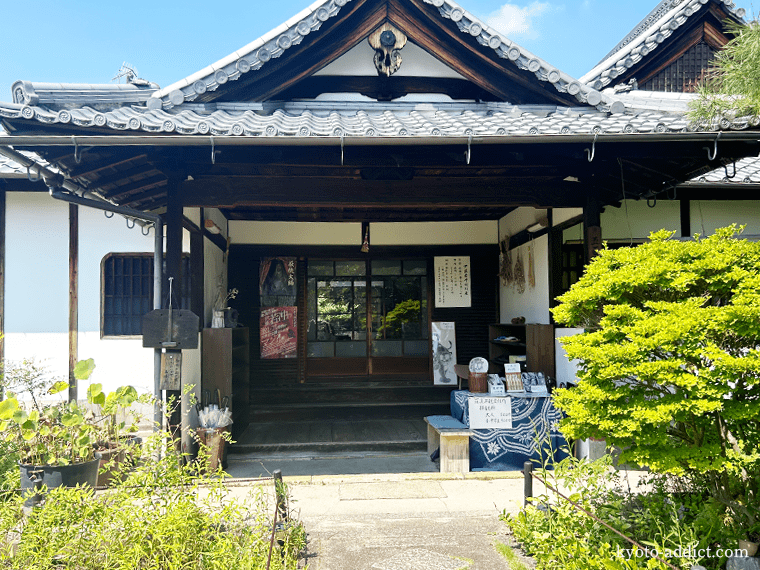

こちら↑が方丈玄関で拝観受付です。

この辺に立つと中からお寺のスタッフの方が出てきて受付をしてくれます。

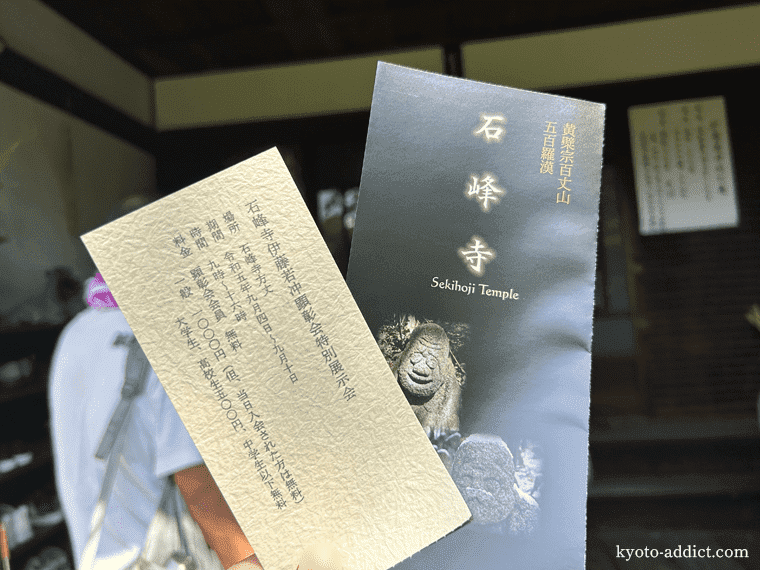

若冲特別展は大人1000円で、石仏・五百羅漢の拝観料も含まれます。

御朱印が欲しい場合受付の時にその旨を伝えて御朱印帳もあずけます。

石峰寺の御朱印は本記事でも紹介しています(こちら)。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

2.拝観チケットを購入し展示会場へ

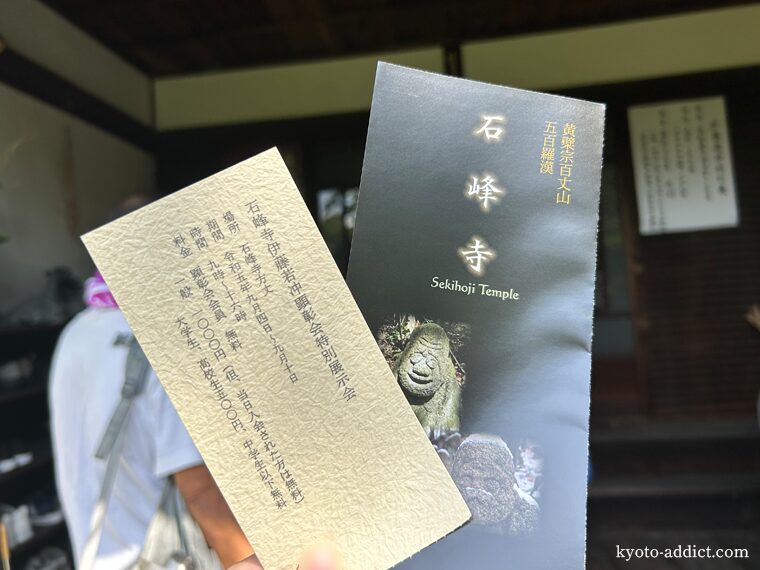

若冲特別展のチケットと石峰寺のパンフレットを受け取り、靴を脱いで中に入ります。

9月はまだ残暑が厳しいので中には素足にサンダルで拝観する方もいらっしゃるかもしれませんが、汗や皮脂で床や畳を汚さないためにも靴下を持参するのをお忘れなく!

(↑こちらはTV放送された2023年の様子なので人が多いです)

(↑こちらはTV放送された2023年の様子なので人が多いです)

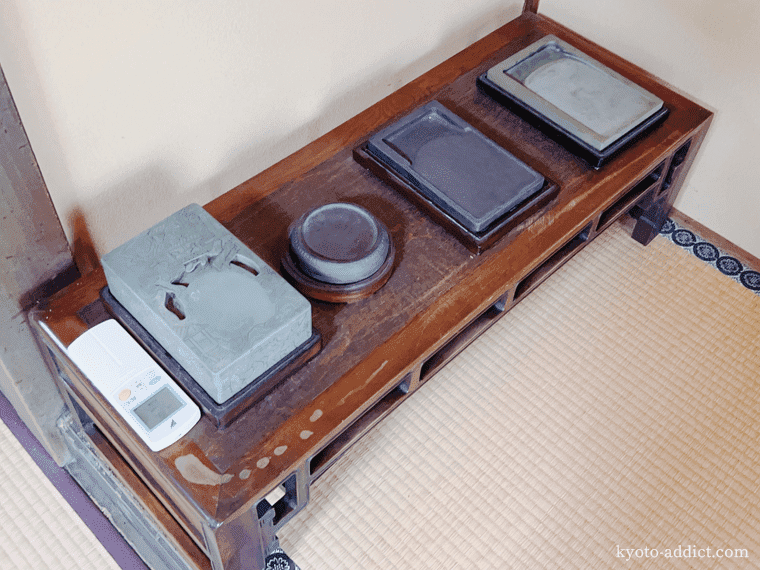

余談ですが玄関の周りには↓こんな感じです。

|

|

|

| ↑ホオズキや栗が季節を感じさせます | ↑かつては屋根に乗っていただろう飾り瓦 | ↑長刀鉾の粽が(粽は祇園祭期間だけ購入できる厄除けのお守り) |

京都に住むようになってから各寺院がどこの粽を飾っているのか気になるようになりました。

■長刀鉾の粽

祇園祭の山鉾巡行の先頭を飾る長刀鉾のお会所で販売されている厄除けのお守り。長刀鉾の粽は毎年人気が高く、販売開始から2時間以上行列ができることも。

3.若冲の掛け軸を気が済むまで堪能

方丈には、若冲の掛け軸がこれでもか!というくら壁一面にかけられています。

順路としては↓こんな感じで皆さんみてるのでその流れに乗ります。

2023年以降の作品リストを本記事内で紹介しています。(こちら)

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

4.方丈内の美術品も堪能

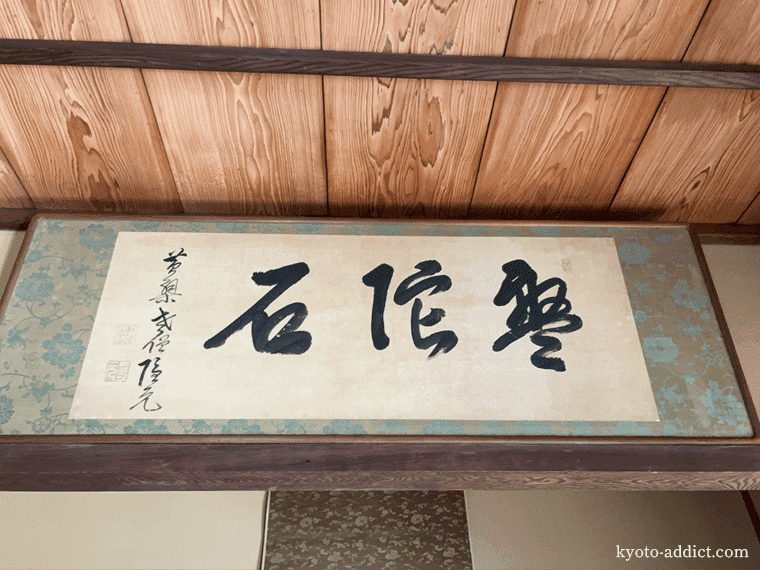

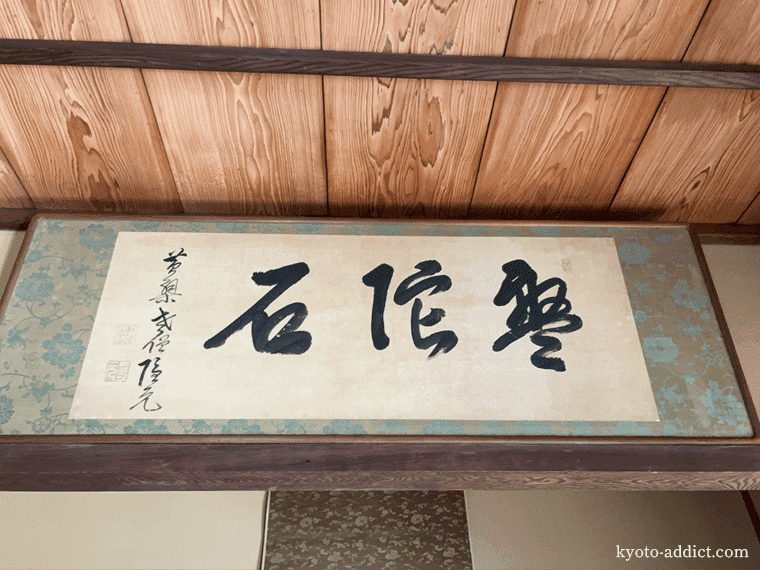

掛け軸を堪能した後は、方丈内の美術品もじっくり見学。

上の写真は虎図が飾られている床の間の上にある書です。

特に説明書きがないものでもものすごく価値のあるものがさらりと置かれているのが京都の寺院。

もっと知識をつけて価値を理解したいものです。

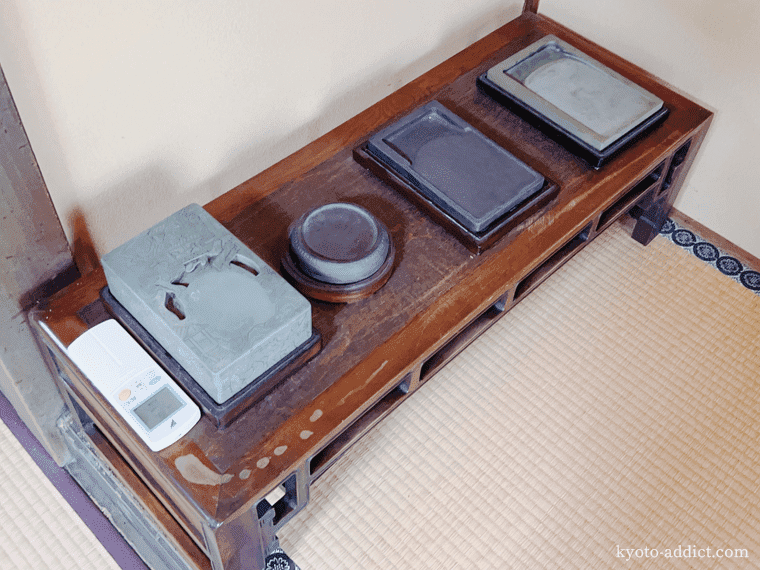

こちらは同じく床の間に置かれていた硯。ご住職に聞いたところこの硯は水墨画を描く先生方に頂いたものだとか。

いろんな形がありますね。

こちらは床の間の左側の棚にあった茶釜。写真では小さく感じますが結構大きいです。

こちらは床の間の左側の天袋(?)

寺院に行ったら引き手も必ずチェックです!

こちら↑は釘隠し。

こちら↑も釘隠し。

こちら↑は「止静」と書かれた板。

「止静」は座禅(坐禅)の際に大衆を寂静にどどめる時間のこで、この時間は禅堂の出入りも一切許されないそうなので、お堂の入口などにかけて使うのでしょうか?

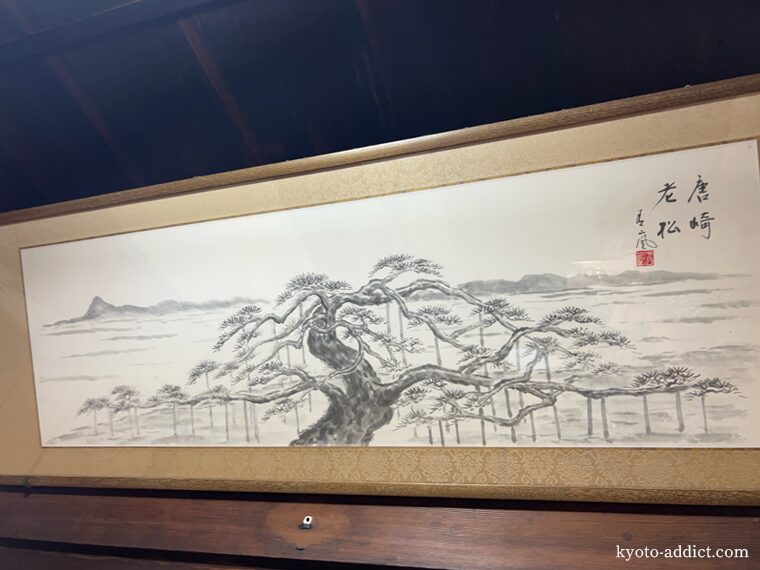

こちら↑は滋賀県の唐崎老松の絵でのようです。著名な方が書かれたのかは不明です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

5.御朱印を受け取り若冲グッズを購入

方丈内の若冲掛け軸やお寺の装飾品を見終わたので、最初にお願いしていた御朱印を受け取り、若冲グッズを購入。

写真撮影NGなので、若冲の掛け軸と五百羅漢の絵葉書セットを購入しました。

グッズの種類や値段は本記事で紹介してるので合わせてご覧くださいね。

6.方丈を出て本堂へ

方丈を出て今度は本堂へ。

現在の本堂は1985年(昭和60年)に再建されたもの。

堂内には入れず、外から参拝するスタイルです。

扁額には「石峯寺」とあります。今は「石峰寺」と書くことが多いようですが、かつては「峯」だったのですね。

ご本尊は「釈迦如来」です。

石峯寺の本尊はかつて「薬師如来」だったそうなのですが、1979年(昭和54年)の放火によって本堂が本尊と一緒に焼けてしまい、本堂再建時に釈迦如来へと変更されたとのこと。

釈迦如来像の作者は鈴木白峰禅師で石峰寺の裏庭の木で作られているとか。

伏見という場所柄なのか、五百羅漢の撮影禁止になった原因の撮影会や放火といろいろと大変ですね。

| 本堂内部左 | 本堂内部右 |

|

|

本堂内部は禅の道場になっています。

9月10日の若冲忌(若冲命日の法要)はこの本堂内と若冲のお墓の前で行われます。

※招待客(若冲顕彰会会員・関係者)は本堂内で一般参拝者は本堂外で参列

本堂の柱の下の石↑や欄干(勾欄)の模様が中華風です。↓

本堂を囲む卍型の欄干(勾欄)↑。

本堂の周りはぐるっと1周できるので回ってみました。

同じことを考えているマニアックな方が前を歩いてますね。

本堂に向かって左横には鐘があります。

鐘をアップにするとこんな感じ。

回廊横の塀にも卍デザインが!

お寺の名前が入った瓦です。

一周して戻ってきました。

本堂の階段をおりて、次は伊藤若冲が眠るお墓を目指します。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

7.若冲のお墓へ

「五百羅漢拝観順路」の立て札があるところに入っていきます。

お墓に向かう途中には地蔵堂↑があります。ミニサイズでかわいらしいお地蔵さんです。

道なりに進むとキリシタン地蔵像があります。

先ほどの地蔵堂を解体修理した時に祠の下から発見されたとか。

キリシタン地蔵にお詣りしたら道なりに進みます。

道なりに進んで↑こちらの案内板のところまできたら、若冲の墓の方に進みます。

(お墓参りをしない場合は道なりに直進し、石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)のある裏山へ)

ここから1分ほどのところにお墓はあります。

墓地を道なりに進みます。

1分ほどあるくと伊藤若冲の墓とか書かれた立て看板が再び現れます。

看板に向かって左側を向くと若冲が眠るお墓です。

こちら↑が伊藤若冲が土葬されたお墓です。

墓石には「斗米庵 若冲 居士墓」と書かれています。若冲の戒名ですね。

晩年の伊藤若冲は「斗米庵」や「米斗翁」の画号を使っていました。

この画号は、晩年の伊藤若冲が石峰寺でお米一斗(約15Kg)と掛け軸一幅を交換してほそぼそと生活していたた自らそう名乗ったそうです。

9月10日の若冲忌(若冲命日の法要)では、若冲が青物問屋の主人だったことや「果蔬涅槃図」を描いたことにちなんで墓前に野菜がお供えされます。

■果蔬涅槃図(伊藤若冲・筆)

釈迦の入滅を描く涅槃図の登場人物を大根やトウモロコシなどの野菜や果物に置き換えて表現した水墨画。1779年(安永8年)に若冲の母が亡くなった後、一族の冥福を祈って描かれたという。一族の菩提寺・宝蔵寺を通じて誓願寺に寄進されたが明治時代に京都国立博物館に寄贈された。制作時期は若冲が亡くなる前の6年間、1794年(寛政6年)~1800年(寛政12)の可能性が高いとされるが、様式的にもっと早い時期の制作とする見方もある。

墓石の右奥の先が尖った石は筆塚です。

ひっそりと立っていますが、どうやらこちらの筆塚も歴史や文化的価値があるようです。

いろいろ調べた結果をまとめるとこんな感じ。

- 若冲が生前、孫の清房(若冲生家・枡源7代目)に筆塚を立てるよう遺言を残す

- 遺言に従い筆塚を立てる

- 筆塚が1830年(文政13年)の地震でた倒れる

- 1833年(天保4年)の若冲三十三回忌に若冲の孫・清房が修理して立て直し、その時に江戸時代後期の書家・貫名海屋(菘翁)のが撰文した

※撰文は記念碑などに刻む文章を作ること - この筆塚は貫名海屋(菘翁)の傑作として評価が高い

この内容↑がどこまで正確かは分からないので参考までに!

天保4年(1833)に石峰寺の若冲墓横に建立された筆塚にも記されている。「三年前に大地震が京の地を襲った。いたるところで崩れ砕けしたが、石峰石像の五百応真像も同様であった。天保四年にいたって、若冲居士の孫の清房が、修理復旧につとめた」。

興味がある方はぜひ、文献で調べたり、石峰寺伊藤若冲顕彰会の会員になってご住職に聞いてみてください。(結果をシェアしてくださるとうれしい)

■筆塚

使いふるした筆の供養のために、筆を地にうめて築いた塚や書道の師や文筆家がなくなった後その人物の功績をたたえて弟子たちによって建てられた一種の供養塔。

■貫名海屋(貫名菘翁):1778生-1863年没。

江戸時代後期の儒学者・書家・文人画家。幕末の三筆のひとり。

書・儒・医学を学び、高野山で叔父霊瑞和尚のもと空海の書を学び研鑽を重ねた後、懐徳堂の都講となり、その後京都に私塾「須静堂」を開いた。

お墓参りを済ませたら道を戻ります。

戻るときに駐車場側を見ると山々が見えて癒されます。

羅漢拝観の看板まで戻ったら右に進み、裏山の石仏・五百羅漢へ向かいます。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

8.裏山の石仏・五百羅漢へ

「羅漢拝観」の看板がの矢印にしたがって正面の階段の方へ進みます。

階段奥の赤い山門の奥が石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)エリアです。

※石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)エリアの拝観は有料です。若冲特別展期間は展示拝観料に含まれます。通常拝観時は拝観受付で拝観料の支払いが必要です。

階段のすぐ右にも石仏がありますが、こちらも若冲たちが作ったものかは不明です。

石峰寺入口の山門同様、丸いフォルムがかわいいです。

門の前に2本のいしのはしらがり。右には何か文字が彫られているのですが薄くて読めずです。

山門をくぐって中へと進みます。

なお、五百羅漢エリアの所要時間はサクサク見るなら10分~15分、そこそこじっくり見る人なら15~30分が目安です。

ちなみに、石像1個1個の表情もじっくり見ながら2週した人で2時間という強者もいるようです。

裏山の石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)エリアは、やぶ蚊がたくさんいるので拝観時には虫よけスプレーが必須です。

若冲特別展期間は暑さも落ち着いた9月なので人間を待ち構えていた蚊の攻撃がすごいです。2023年の訪問時はハーフパンツ姿の男性の足が蚊に刺された跡だらけになっていました。

途中から石の階段ではなく、上の写真のような土と竹になります。

ゆるやかではありますがアップダウンもあり、木の根もたくさん出ているので、スニーカーでの拝観をおすすめします。

しばらく歩くと右側に灯篭が見えてきます。

灯篭を通り過ぎ、上の写真に映って階段を上がると左側に最初の五百羅漢の石像群【誕生仏】がでてきます。

9.石仏・五百羅漢の8シーンをぐるっと一周

石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)は、裏山を一周するような形で拝観します。

石仏は↓こんな感じ。石仏の写真撮影はNGなので絵葉書をシェアします。

|

|

|

裏山の石仏は、釈迦の一生を表す7シーンと賽の河原の計8場面と、全体を俯瞰する位置にある石像の羅漢があります。

イメージとしては↓こんな感じです。絵には橋があります現在はありません。

各場面の概要も紹介しておきます。

| 石仏・五百羅漢(若冲五百羅漢)の構成 |

|

| 1.誕生仏 | 釈迦の誕生シーン。「天上天下唯我独尊」のポーズをとった小さな釈迦像を中心にした石像群。釈迦の後ろには誕生を祝うような喜びの表情の石像が並ぶ。 |

| 2.出山の釈迦 | 釈迦が6年の修行を経ても悟りを開けず、真の悟りを求めて雪山を出るシーン。釈迦を表すほっそりとした背が高い石像と小さな石像群が並ぶ。 |

| 3.十八羅漢 | 釈迦を囲む18人の羅漢が並ぶ。 |

| 4.説法場 | 大きめの石像3体(釈迦・普賢菩薩・文殊菩薩)と小さな石像が並ぶ。 |

| 5.托鉢修行 | 托鉢修行(修行僧が街を歩きお布施をしたい人が現れれば、ただそれを受け取る修行)を表したシーン。ほかのシーンに比べ、可愛い見た目の3連の石像がある。 |

| 6.諸羅漢座禅窟 | 羅漢たちが座禅修行するシーン。個々の石像群は表情などの堀が分かりにくい。 ※このエリアは看板が立っていないです |

| 7.涅槃場 | 釈迦が亡くなった日の様子を表現したシーン。横たわる釈迦を中心に悲しみに暮れる人物や動物が並ぶ。 |

| 8.賽の河原 | 釈迦の生涯にはないシーンで若冲が付け加えた場面。親より先に亡くなった子供が行きつく冥土にある河原(賽の河原)を表現したシーン。地蔵菩薩を中心に小さな地蔵がたくさん並ぶ。 |

| +1体の羅漢像 | 涅槃場の向かい側にぽつんとひとつある石仏。片膝を立ててるような姿で全体を見渡せる場所にある。若冲の姿を現すといわれている。 |

|

|

|

|

|

|

|

「6.諸羅漢座禅窟」は2024年9月現在看板がたっていないので、普通に見て回るとどこにあるのか分からない状態です。

「5.托鉢修行」を見た後、下りの階段がああるのですが下りながら右側をみると石像群がありそれが「6.諸羅漢座禅窟」です。

ご住職曰く「6.諸羅漢座禅窟」の看板を立てると羅漢さんとかぶってしまうので外しているとのこと。

ちなみに各場面のの間や道の両端にも石仏が並びます。

↓こちらは托鉢修行。

↓こちらは涅槃場。

↓こちらは賽の河原。

ぐるっと1周羅漢像をみたら先ほどの門に戻ります。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

9.前庭に戻って前庭の植物や石碑を見学

階段を下ります。

ここを若冲と親交のある超名人も通ったかと思うと感慨深いです。

本堂横を通り前庭へ向かいます。

|

|

|

|

前庭にはいろんな植物が植えられてます。季節ごとにいろんな花が咲くようです。

三門に戻る直前、左側には鈴鹿野風呂の石碑があります。

刻まれた句は「春風に五百羅漢のとはれ皃」

残念ながら俳句などは苦手で、現代語訳を調べても見つけられずだったのでどんな心情を呼んだ句なのか紹介することができません。

■鈴鹿野風呂(1887-1971年没)

京都生まれの俳人。「京大三高俳句会」を母体として日野草城らとともに「京鹿子」創刊。「京鹿子」発行所でもあった生家は現在は京鹿子社により野風呂記念館として運用。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

交通アクセス|石峰寺

最寄り駅

| 石峰寺(せきほうじ)|交通アクセス | |

|---|---|

| 最寄り駅 | ・JR奈良線「稲荷」駅下車、徒歩約10分 ・京阪電車「龍谷大前深草」駅下車、徒歩約5分 |

| 住所 | 京都市伏見区深草石峰寺山町26 |

石峰寺へは、JR「稲荷」駅か京阪「龍谷大前深草」から向かいます。

京都駅から行く場合にはJRで向かいます。

稲荷駅は各駅停車のみが止まる駅で、京都駅からは2駅目で約5分で着きます。

伏見稲荷大社から向かう場合、稲荷駅に戻らずとも稲荷大社内の「東丸神社」の横の道からも石峰寺に行けるようです。

稲荷駅から石峰寺までのルート

初めてJR「稲荷駅」から石峰寺に向かったときにGoogleMAPを見ながら行っても道を間違えたので写真付の道案内記事も作成しました。

ぜひご活用ください。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>