光照院門跡・拝観レポ 第61回京都非公開文化財特別公開(公開エリア・寺宝・拝観ルート・レビューを紹介)

尼寺門跡寺院・光照院の特別公開(第61回京都非公開文化財特別公開)に行ってきました!

本記事では当日の拝観ルートや公開内容を写真と図解で紹介し、最後に拝観料1000円の価値があるのかレビューも記載しています。

今回の特別公開に行こうか迷ってる方の参考になれば幸いです。

■光照院門跡・第61回京都非公開文化財特別公開

2025年11月1日(土)~11月12日(日)

9:00-16:00(受付終了)/大人1000円/中高生500円

なお、公開エリア内は一切の撮影が禁止だったので公式ガイドブックや当日の看板内の写真、手書きの図面を活用してできる限り当日の様子が分かるように書いています。

では、目次を開いて気になる項目から読み進めてください。

(項目をタップ/クリックすると該当箇所に移動します)

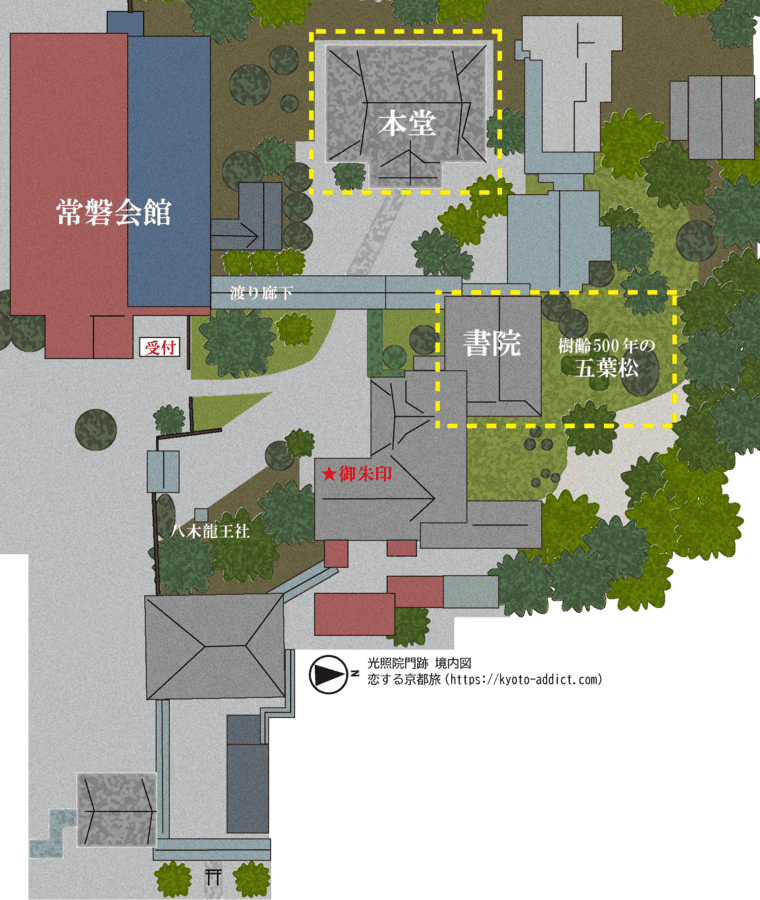

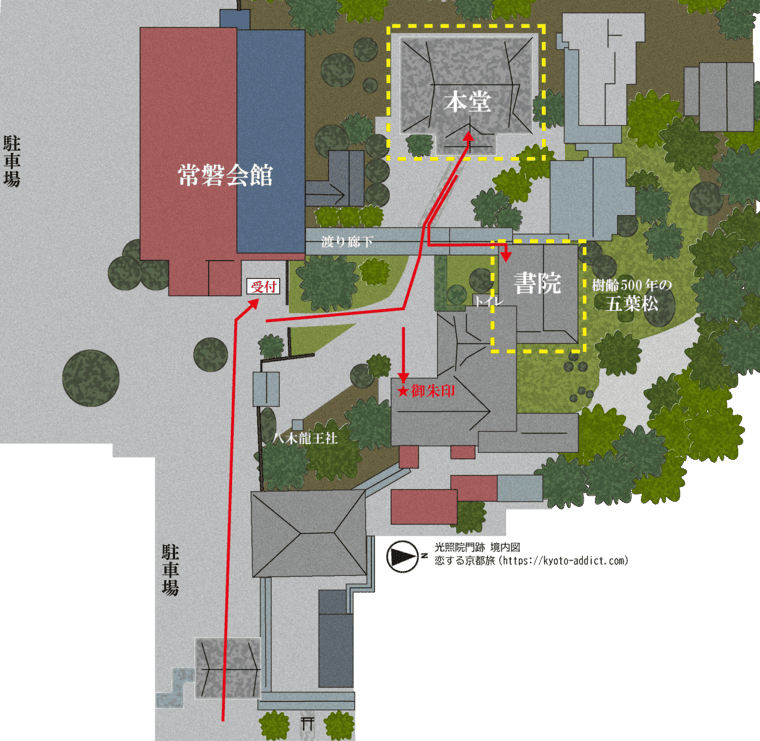

公開エリアとルート|光照院門跡

公開エリア(境内図あり)

2025年秋に行われた特別公開(第61回京都非公開文化財特別公開)では、本堂と書院、書院前の五葉松が公開エリアでした。

五葉松がある庭園は、書院の中から鑑賞するスタイルです。

拝観ルート(境内図あり)

拝観のルートは山門(表門)から入り、常盤会館前に設置された拝観受付で支払いを済ませ、テント横の入り口から公開エリアへ入っていきます。

| 拝観受付 | 公開エリアへの入口 |

|

|

今回の拝観エリアへの入り口は屋根がある門からではなく、壁の一部が開閉できるようになっている場所からでした。

なお、公開エリア内は順路の看板が少なめなのでどこをどう見て回るのか、ちょっと分かりにくい印象です。特に朱印所は掲示が小さいので、あやうく気づかずに帰るところでした。

これからいくかたは拝観ルート図を当日参考にしてみてください。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

公開内容・寺宝(間取り図)

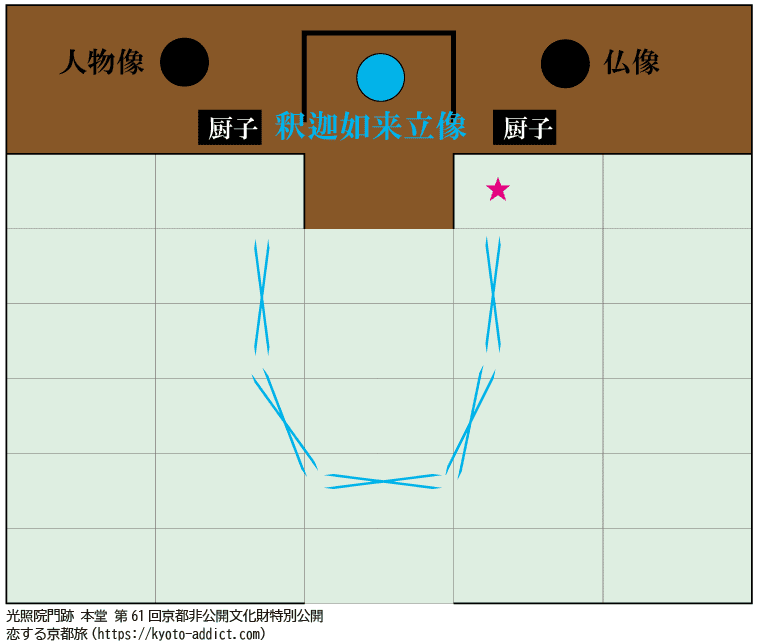

本堂(間取図あり)

| 本堂|公開内容・寺宝 | |

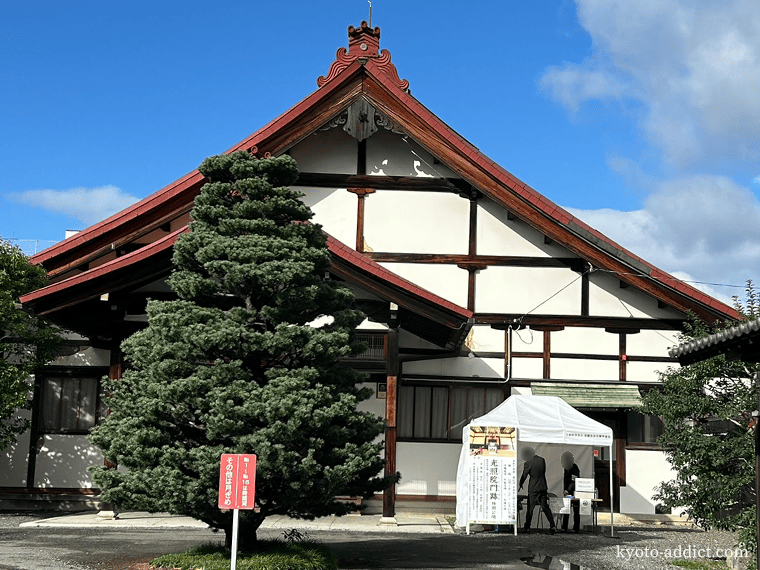

| 建物 | ・昭和43年(1968年)に寄進により再建 ・禅堂風入母屋造り、本瓦葺き |

| 仏像 | ①本尊・釈迦如来立像:清涼寺式、鎌倉時代初期の作 ②開山・自本覚公像 ③恵聖院の本尊・阿弥陀如来坐像:恵心僧都の作 |

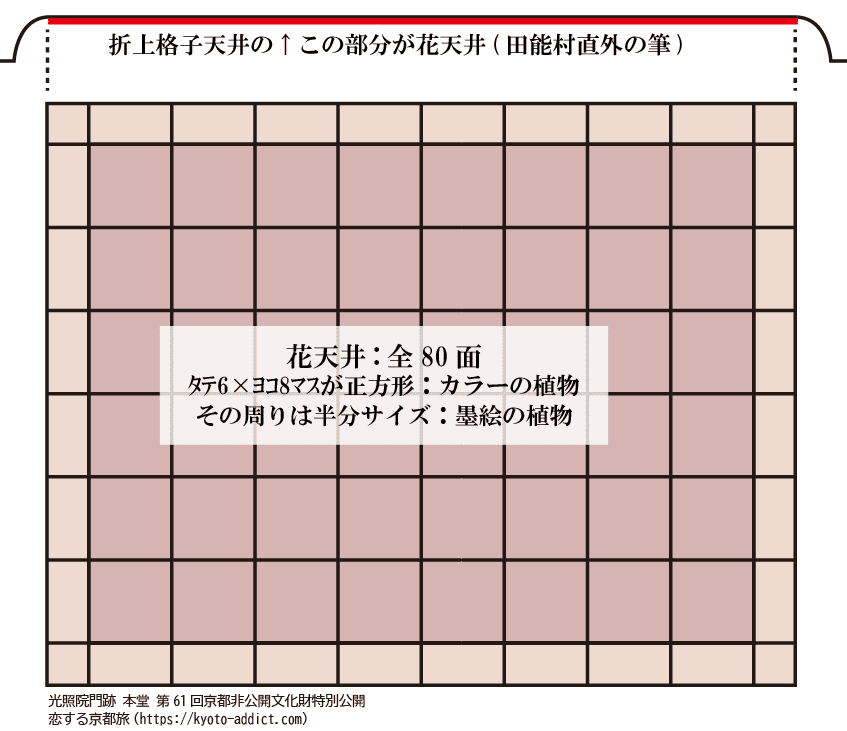

| 障壁画 | 天井画「花天井」:南画家:田能村直外が描いた80面の花天丼 |

光照院門跡の本堂は昭和43年(1968年)に再建された建物で、仏間以外のエリアが30畳と小さめの建物です。

上の図の★の位置で仏像を見ることができました。

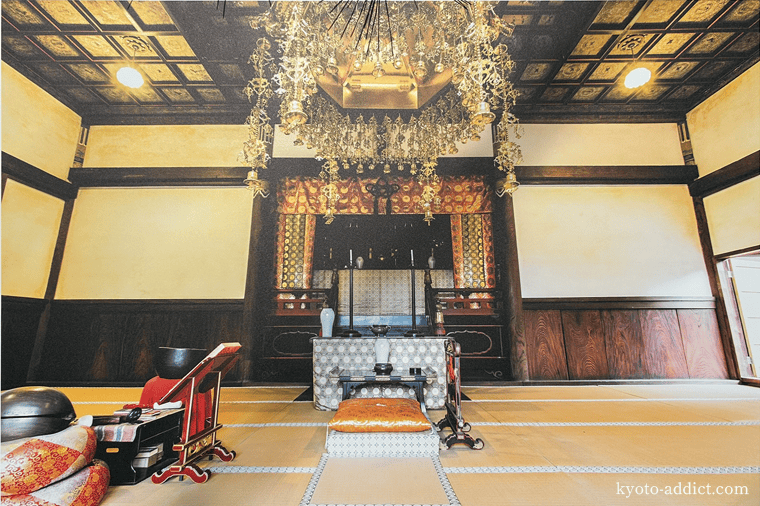

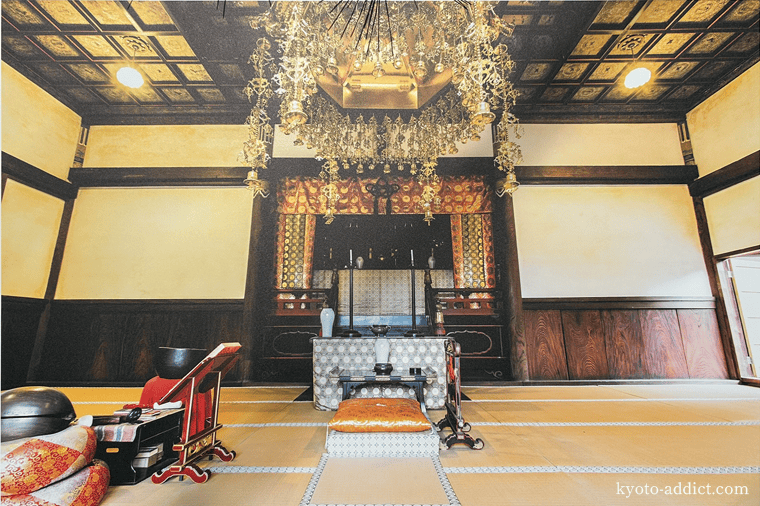

↓本堂内の様子はこちら(室内の写真は撮影できないので看板に載っている写真です)

仏間の中央には、本尊・釈迦如来立像、左側には開山の自本覚公像(後伏見天皇の皇女・進子内親王の像)、右側には阿弥陀如来坐像(恵聖院の本尊で平安中期の僧・恵心僧都の作)

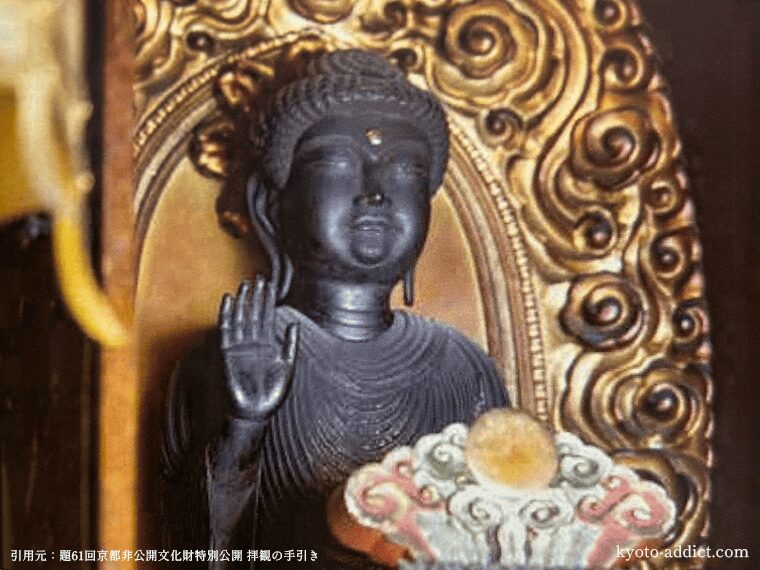

本尊・釈迦如来立像

こちら↑が本尊・釈迦如来立像です。サイズは1mないくらいの小さめサイズでした。

釈迦生前の姿を写した清凉寺式とよばれる釈迦如来立像です。

清凉寺式とは

京都の清凉寺(嵯峨釈迦堂)の釈迦如来立像を模してつくられた仏像をさす。

頭髪が螺髪ではなく縄が渦巻くような形で法衣は両肩をつつむ通肩で胸を中心に同心円状に波打つ衣文が表現されているのが特徴。鎌倉時代を中心に盛んに摸刻された。

開山・自本覚公像と恵聖院の本尊・阿弥陀如来坐像

本尊の左右にある像は仏間内が暗いのと距離が遠く像の前に小さい厨子があるので、良く見えず、胸から上の部分がなんとなく分かるだけでした。

自本覚公は、光照院(門跡)を建立した後伏見天皇の皇女・進子内親王のことです。

光照院門跡の本堂は、恵聖院の本堂も兼ねているので、恵聖院の本尊・阿弥陀如来坐像も安置されています。こちらの作者は平安中期の僧・恵心僧都と伝わってるそうです。

恵心僧都(えしんそうず)

比叡山で修行した平安時代の天台宗の僧侶・源信のこと。浄土信仰の発展に大きな影響を与えた人物。比叡山の横川にある「恵心院」に住んでいたことから恵心僧都や横川僧都とも呼ばれる。僧都は僧侶の官職の一種。

ちなみに、恵聖院は14世紀(応永年間)に創建されたの後光厳院の皇后崇賢門院の親族である広橋仲光の娘・光庵尼が開基とされる寺院で、宝鏡寺門跡が兼務する大慈院の付属寺院だったそうですが、1961年(昭和36年)に光照院門跡内に移転し、塔頭となっているそうです。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

天井画:花の天井

光照院門跡・本堂の天井画は、本堂再建時の昭和43年(1968年)に南画家・田能村直外が描いた80面の花天丼です。

■田能村直外(本名:田能村備雄)

京都生まれの日本画家。日本最後期の文人画家として知られる田能村直入のひ孫。京都日本画家協会会員、京都書画院理事長を務める。平成9年(1997)に93歳で没、93才。

■南画

中国の南宗画に由来し、これを日本的に解釈した絵画

本堂の天井は中央が1段叩くなった「折上格子天井」になっているのですが、1段他空くなっている部分の80面が田能村直外の花天井になっています。

中央の48マス(6×8)の正方形部分には、梅やキク、蓮などの花々でカラーで描かれ、その周りは半分サイズで墨で竹や松、蓮などが描かれていました。

唱和の作品かつ、通常非公開ということもあってとても色が鮮やかできれいな状態でした。

↓こちらの写真だと天蓋で隠れてしまっていますが参考としてご覧ください。

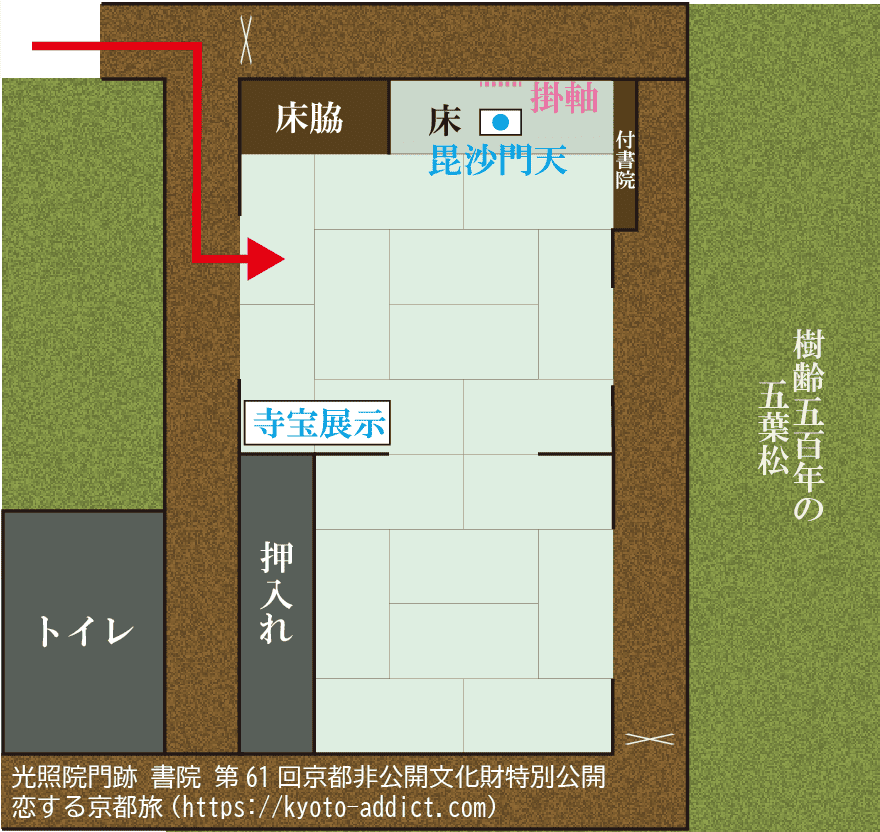

書院(間取図あり)

光照院門跡の書院は10畳と8畳の2室が公開されていました。

展示されている寺宝などは↓こちらの通り。

| 書院|公開内容・寺宝 | |

| 建物 | 1919年(大正8年)に旧桂宮御殿の一部を移築 |

| 展示寺宝 | ①東福門院の念持仏・毘沙門天像 ⇒床の間に展示 ②小さい御所人形5体(江戸後期~明治) ⇒ガラスケース内上段に展示 ③蒔絵の箱と菓子入れ ⇒ガラスケース内下段に展示 ④西洋人形(秋篠宮さまが留学した際に頂いた人形) ⇒ガラスケース内下段に展示 |

| 障壁画 | 特になし |

| その他 | ・和歌の掛け軸 ⇒床の間に展示・作者不明 ・欄間額 ⇒部屋の2か所くらいにあり・作者不明 ・住職お手製の作品 ⇒違い棚に展示 |

| 書院前庭|公開内容・寺宝 | |

| 枯山水庭園 | ・歴代門跡のお手植えと伝わる樹齢約500年と約300年の五葉松 |

今回の寺宝の1番の目玉は、東福門院(徳川和子)の念持仏「毘沙門天像」です。

念持仏は個人が日常的に身近に置いて拝むための仏像で、一般的には懐に入る様な小さな仏像です。

今回拝見した東福門院の念持仏「毘沙門天像」もとても小さくかわいらしいサイズでした。

■東福門院(徳川和子)

2代将軍・徳川秀忠の娘(五女)。後水尾天皇の皇后で明正天皇の生母。徳川家康の孫として微妙な関係だった朝廷と幕府の橋渡し役を務めただけでなく、京都の歴史にとって重要な意義を持つ宮廷文化にゆかりのある建造物を数多く再興した人物。

光照院門跡に東福門院の念持仏がある理由は、後水尾天皇の皇女・文察女王(瑞慶尊賀女王)が住持(光照院8世)だったためだそうです。

ちなみに、東福門院の念持仏は複数の寺院に伝わっています。東福門院の菩提寺「光雲寺」にある運慶作と伝わる「聖観音菩薩坐像」が1番有名かもしれません。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

御朱印・御朱印帳

- 御朱印:見開きサイズの書置き4種

- ご朱印帳:見開きサイズの記帳あり

今回は朱印帳への直書きはなく、見開きサイズの買い置きタイプの御朱印とすでに御朱印が書かれている朱印帳の販売でした。

今回購入しなかったため、各種の値段をスタッフの方に聞けなかったので、お伝え出来ずです。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

所要時間

- 10分~15分

⇒本堂のガイド解説約4分、書院でのガイド解説約7分

⇒御朱印は書置きの購入のみ

拝観エリアも少なく、襖絵もないのでボランティアガイドの説明を聞いても10~15分で拝可能のです。

ご朱印も今回書置きタイプのみ授与だったので待ち時間も発生しないです。(拝観者も少ない)

ちなみに私は、細かくメモをとったり、じっくり見ていたたので45分くらい滞在しいました。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

レビュー:拝観料1000円の価値はある!?

今回特にココがよかった!

- 五葉の松を配した枯山水の美しさ!

- 大正硝子(ぎやまん)のガラス窓の多さ!

- 書院の欄間や違い棚に施された花菱の透かし彫りの美しさ!

ちょっとマニアックなポイントにときめいてしまったのですが、上記3点が今回すごくよかった!と思った点です。

五葉の松を配した枯山水の美しさ

普段松を配したお庭にそれほど魅力を感じないタイプなのですが、光照院門跡さんの書院前の枯山水はずっと眺めていいられる魅力がありました。

上手く言語化できないのですが、小さな空間にに配された色合いや形の違う松とその他の木々のバランスがとても心地のいいものでした。

大正硝子(ぎやまん)のガラス窓の多さ!

五葉の松を配した枯山水を眺める際はガラス越しなのですが、かなり歪みのキツい窓ガラスがたくさんあります。

これらは明治から大正時代に製造されたガラスで、大正硝子やぎやまんと呼ばれます。(年配のガイドさんは「ぎやまん」と説明する方が多い)

この歪みのキツい窓ガラスは、割れてしまうともう二度と同じものは手に入らない貴重なもので、そのはかなさと、実物に出会える確率が非常に少なく、見つけるととてもテンションがあがります。

今回かなりの枚数がありめちゃめちゃ感動しました。

■大正硝子(ぎやまん)

明治から大正時代「手吹円筒法」でつくられたガラス。人が吹き竿で熱せられたガラスを円筒状に吹き膨らませ、それを冷ましてから縦に切って再び熱して板状に広げる手法でイギリスで確立されたもの。人の息でガラスを伸ばしているので不規則なゆがみが生じ、同じものが1枚も存在しない。

書院の欄間や違い棚に施された花菱の透かし彫りの美しさ!

書院の違い棚と部屋の間の欄間、付け書院の欄間に花菱をモチーフにした透かし彫りがあり、これがなんとも洗練されていて美しかったです!

部屋の間の欄間は源氏香の図のようなデザインもあり特に素敵でした。

写真をお見せできないのが残念!どこかで入手出来たら追加します。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

拝観料1000円の価値はある!?

ありとあらゆる特別公開に足を運んできた身として正直に申し上げますと拝観料1000円はちょっと高いと感じます。(さっきの感動した3点を鑑みても)

高いと思った理由はこちらの4つ。

- 建物や障壁画が昭和のもので割と新しい

⇒京都の特別公開はもっと古いものも多いのでやはりそこと比べると弱い - 寺宝もインパクトが少ない

⇒作者や時代が分かる寺宝の展示が少ないと事も他と比べると弱い

- 撮影一切禁止

⇒最近の都古文化協会が主催の特別公開は全面禁止傾向。主催が変わると一部撮影OKなど対応が変わることあり。 - ガイドもボランティアなので情報量が少ない

⇒学生さんが無償で行っているガイドなので仕方がないのですが、京都SKY観光ガイド協会さんにお願いしている特別公開と比較してしまうと、質問しても分からないことが多く、あとあと調べると間違っている情報もあったりしました。

この4点を分かったうえで、1000円も惜しくない!と思う南北朝・室町時代ファンや尼寺めぐりりをされている方にはお勧めします。

ちなみに、光照院門跡は拝観エリアも少ないですが、少なくても大満足!と言える特別公開も存在するのでそこは高いと思う理由に含めていません。

今回はめずらしく厳しいレビューとなりました。

ちなみに、光照院門跡の特別公開は、京都古文化協会が主催の特別公開と京の冬の旅での特別公開の両方で企画されるのですが、京の冬の旅は拝観料が800円とお安くなります。

今後いつ、京の冬の旅で公開されるかは分かりませんが、その時をまつのもひとつの選択肢だと思います。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

今回の公開日時・料金・交通アクセス

| 【光照院門跡】第61回京都非公開文化財特別公開 | |

| 公開日 | 2025年11月1日(土)~11月12日(日) |

| 拝観時間 | 9:00-16:00(受付終了) |

| 拝観料 | 大人 1000 円 中高生 500円 ※保護者同伴の小学生以下の子ども1名無料 |

| 公開場所 ・内容 |

①本堂 ⇒釈迦如来立像(鎌倉時代) ②書院・庭園 ⇒念持仏、樹齢五百年の五葉の松 など |

| アクセス | ・市バス「堀川上立売」下車、徒歩約5分 ・市バス「上京区役所前」下車、徒歩約7分 ・地下鉄(烏丸線)「今出川」駅下車、2番出口から徒歩約8分 |

| 住所 | 京都市上京区安楽小路町425 |

| 問合せ (主催) |

公益財団法人京都古文化保存協会事務局 TEL:075-451-3313 (平日 10:00-17:00) |

| 公式情報 |

【公益財団法人京都古文化保存協会事務局】 公式サイトはこちら 【寺院のサイト】 公式サイトなし |

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

オススメの記事

京都の特別拝観・特別公開をこちらの記事にまとめています。