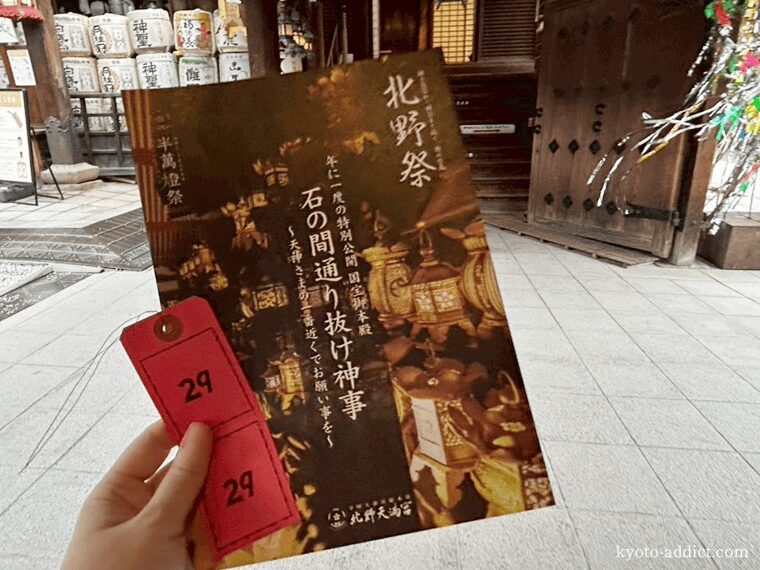

北野天満宮の御本殿特別公開「石の間通り抜け神事」日時・料金・受付・ルート・公開内容を詳しく紹介!

北野天満宮で毎年8月に行われる御本殿特別公開「石の間通り抜け神事」。

「いったい何が見られて、どこでチケットを買えばいいの?」と疑問を持たれた方に向けて詳細を写真と図を使って紹介していきます。

※2024年と2025年では受付やルートが変更になりました。2025年版に更新しています。

次回開催

開催日:2025年8月8日(金)~8月11日(月・祝)

拝観時間:10:00~20:00(19:40受付終了)

拝観料:1000円/ひとり

北野天満宮が初めての方も何度も行ってるけど本殿特別公開は初めての方もぜひ、目次を開いて気になる項目から読み進めてください。

石の間通り抜け神事とは?|北野天満宮・本殿特別拝観

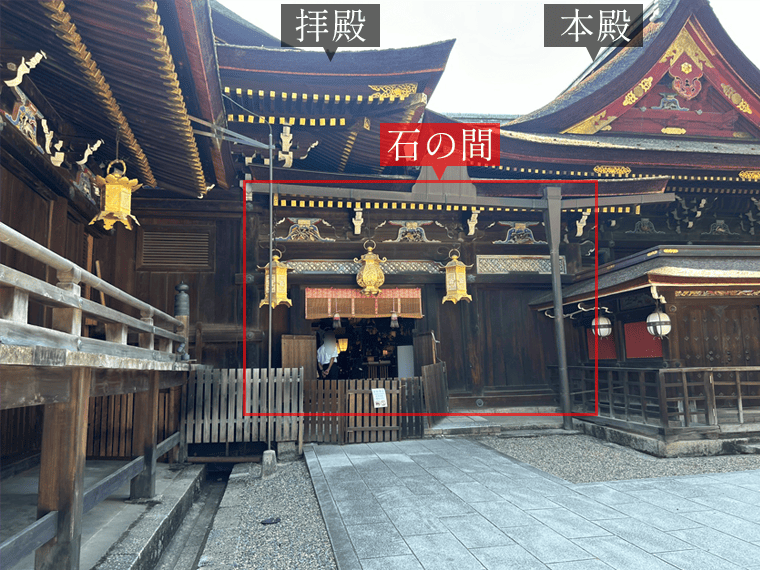

そもそも「石の間」とは?

「石の間」は本殿と拝殿の間につくられる建物のことです。

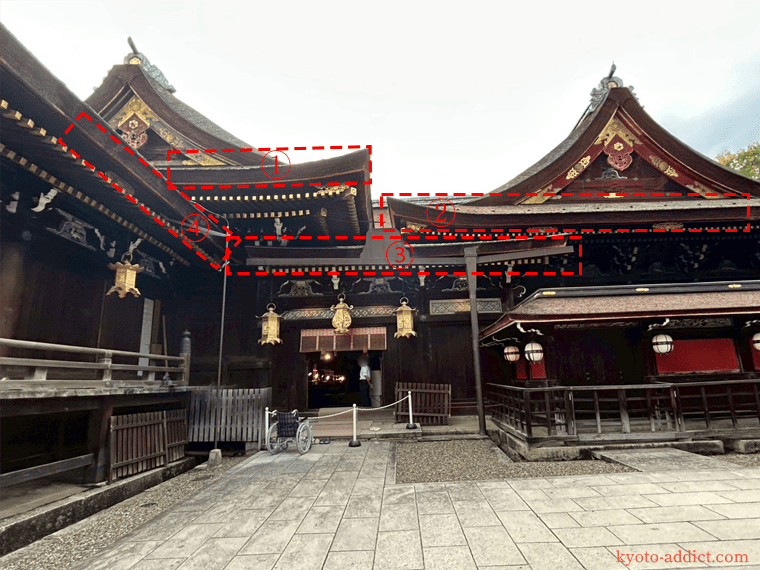

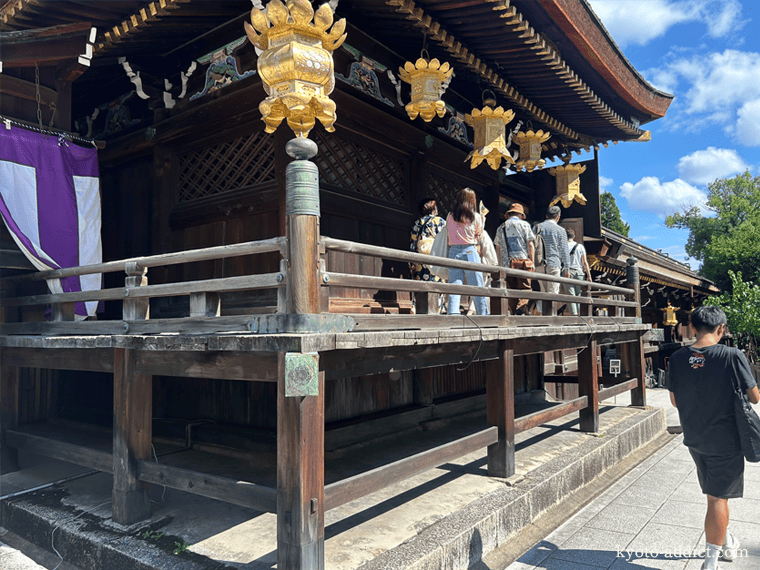

北野天満宮の外観写真で紹介するとこちら↓になります。

↓こちらの写真の通路(人がいるところ)が石の間です。

床が石で作られていることから「石の間」と呼ぶそうですが、現在は石の床の上に板がはられています。

なお、複数ある神社建築様式のうち本殿と拝殿の間に石の間が作らるのは「権現造」で、京都では北野天満宮・金地院東照宮・大将軍八神社の名が挙げられます。

ただ、北野天満宮の神職の方の解説だと北野天満宮は「権現造」の原型となった建築様式で「八棟造」とのことです。

↓①~④のように屋根が重なり合っているのが「八棟造」とのこと。

■権現造(ごんげづくり)

本殿と拝殿を「石の間」または「相の間」と呼ばれる幣殿で繋いだ構造のことです。上から見ると、屋根が「エ」の字型に見えるのが特徴。

■八棟造(やつむねづくり)

複雑な形状に配置された棟を多数配置し、それぞれの棟に破風を備えた豪奢な屋根を重ねて配置する建築様式を指した総称。「八棟」の「八」は「多数」を表し、棟の数が必ず八棟と決まっている訳ではない。

石の間通り抜け神事とは?

北野天満宮で8月に行われる「北野七夕祭(北野祭)」期間中に行われる神事のひとつで、神職の方の案内を聞きながら、拝殿内や石の間を見学していきます。

この期間だけの4つのポイント

- 普段は神職しかはいれない「石の間」に入れる

⇒本殿の1番近くで参拝できます - 「石の間」に普段は見られない御神宝や御装束が展示される

⇒虫干しをかねて展示される(展示品はこちら) - 本殿の蔀戸がはずされ御簾越しに参拝できる

⇒普段は見られない金の紙垂3本が御簾越しにうっすら見える - 神職のガイドを聞きながら見学できる

⇒拝殿→回廊→石の間の順に見学(所要時間はこちら)

また、普段は神職しか入れない「石の間」は、本殿の目の前の部屋なので、本殿に1番近い距離で参拝ができます。

ちなみに、この「石の間通り抜け神事(本殿特別拝観)」2016年から始まったまだ新しいもので、古くからある伝統神事ではないようです。

国宝・本殿について

北野天満宮のご本殿は豊臣秀吉の遺命によって慶長12年(1607年)に秀吉の三男・秀頼により建造されたものが現存しています。

1607年以前も本殿はあったのですが火事などの災害で焼失しているそうです。

本殿は昭和34年(1959年)6月27日に国宝に指定されています。

国宝に指定された理由は、北野天満宮の公式サイトによると「神社建築の歴史を伝える貴重な遺構として国宝に指定されています。」とのことです。

ちなみに、北野天満宮では藤原道真が亡くなってから25年に1度「半萬燈祭」と呼ばれる式年祭(神道における年忌法要)を行い、50年に1度「大萬燈祭」と呼ばれる式年祭を行います。

「大萬燈祭」の時には本殿か三光門の屋根を修繕し、「半萬燈祭」のときに東回廊か西回廊を順番に修繕するそうです。(状況によっては他の修繕が行われることもあり)

本殿の直近の修繕はこちらです。

平成14年(2002)

・本殿屋根の檜皮葺を6年がかりで全面改修

令和2年(2020)

・本殿内部(前拝殿・拝殿・中段・石の間)の床板や柱等の柿渋塗りによる修繕

・本殿廻りの透塀ならびに後門檜皮葺の保存修理

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

受付から見学までの流れ・ルート・所要時間|北野天満宮・本殿特別拝観

受付から見学までの流れ

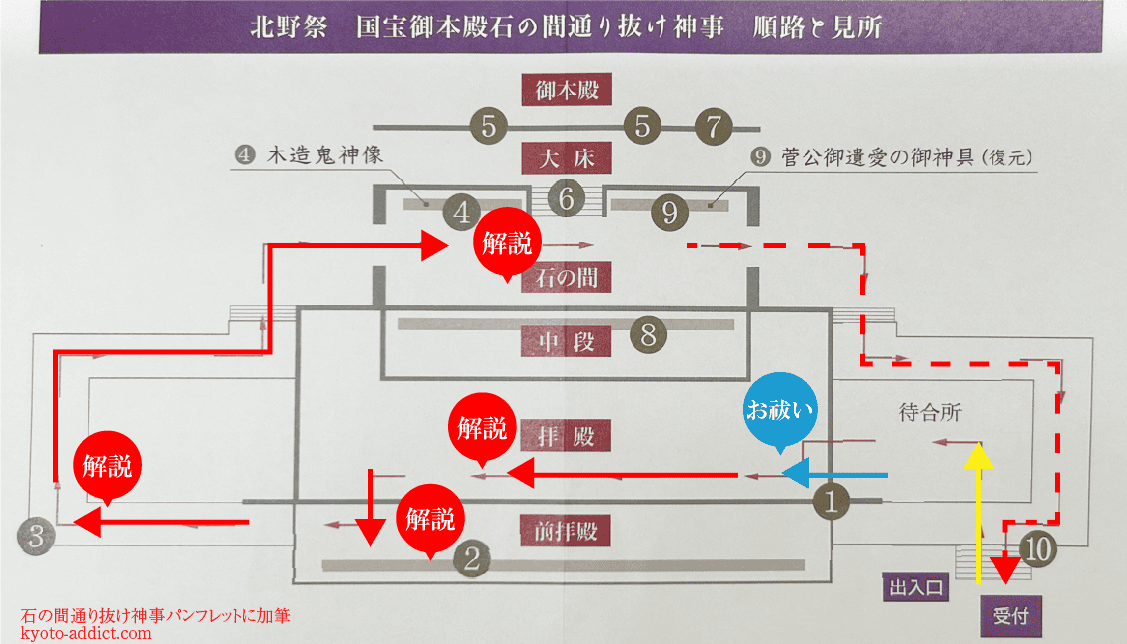

2025年は↑このような流れになっていました。

2024年と2025年では拝観受付と待機・お祓い場所が変更になっていました。

| 拝観受付 2025 | 待機場所 2025 | パンフレット 2025 | |||

|

|

|

|||

| 見学の様子 | |||||

|

|

||||

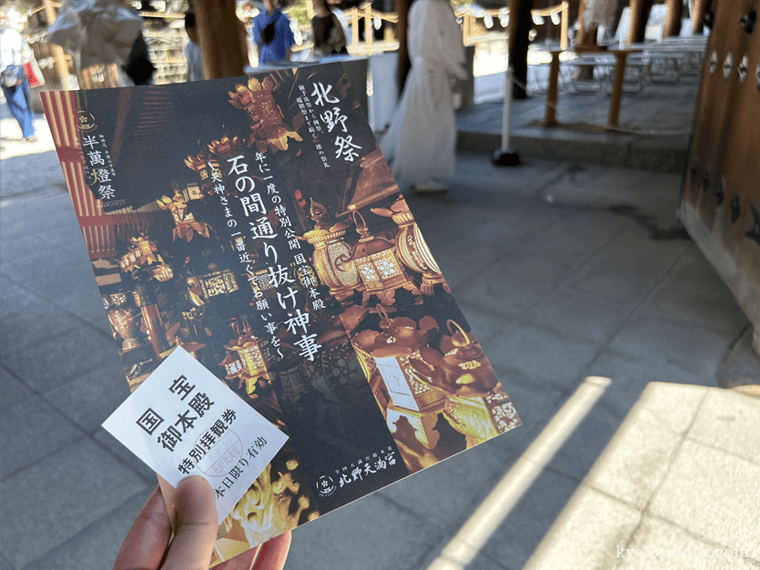

また、2024年はチケットがありましたが2025年はチケットはありませんでした。

| 2024年 | 2025年 |

|

|

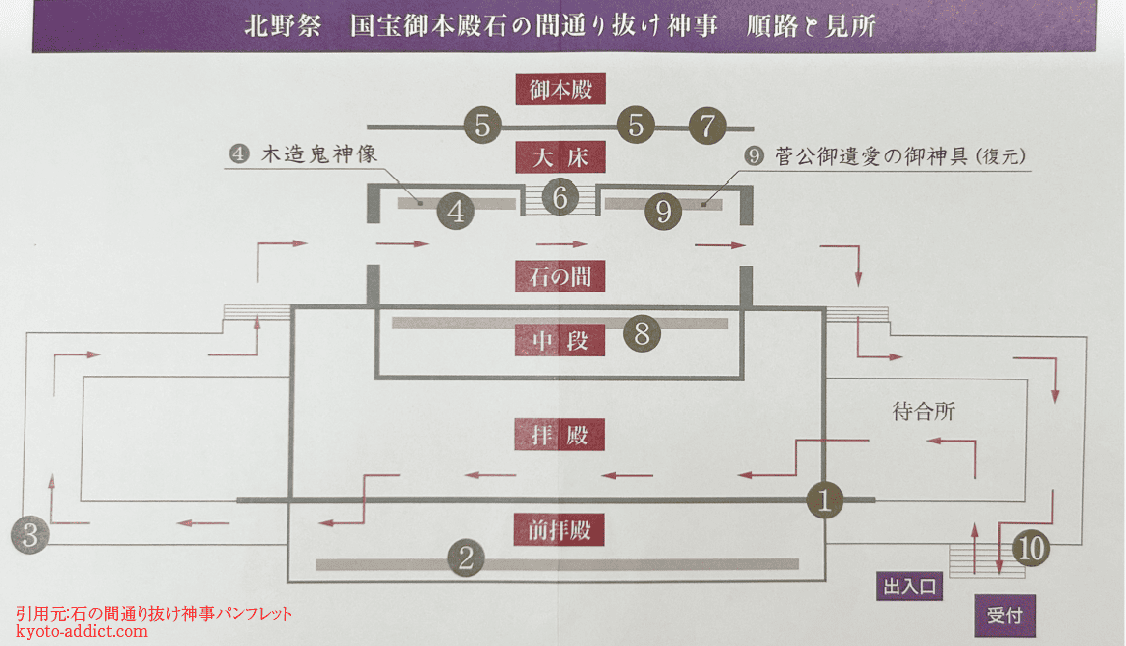

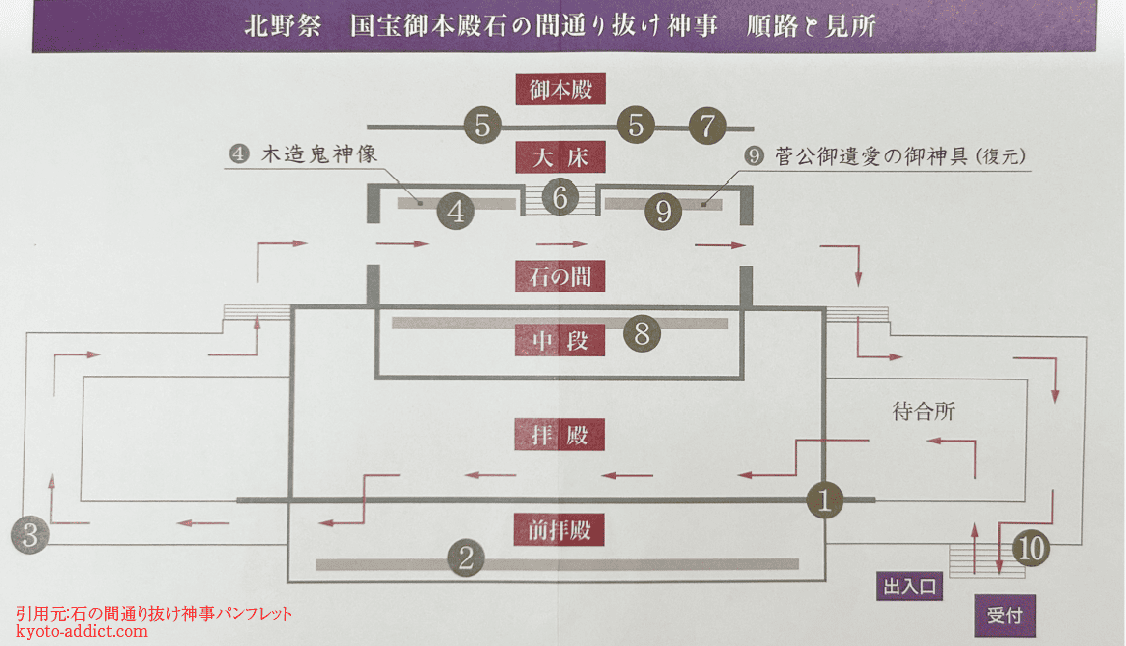

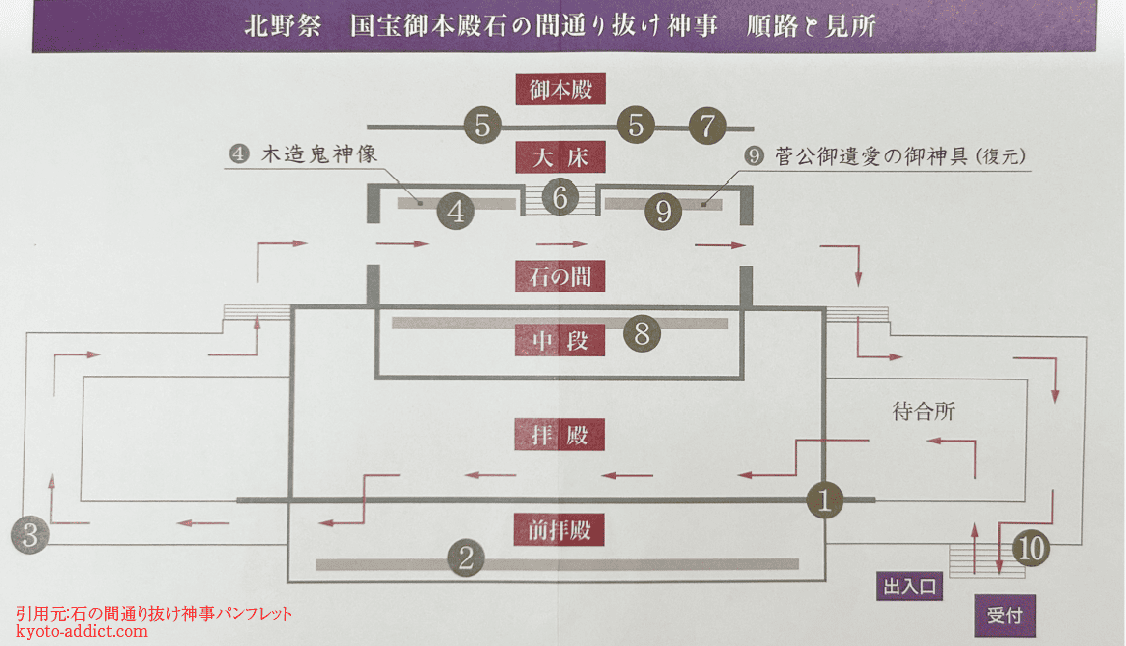

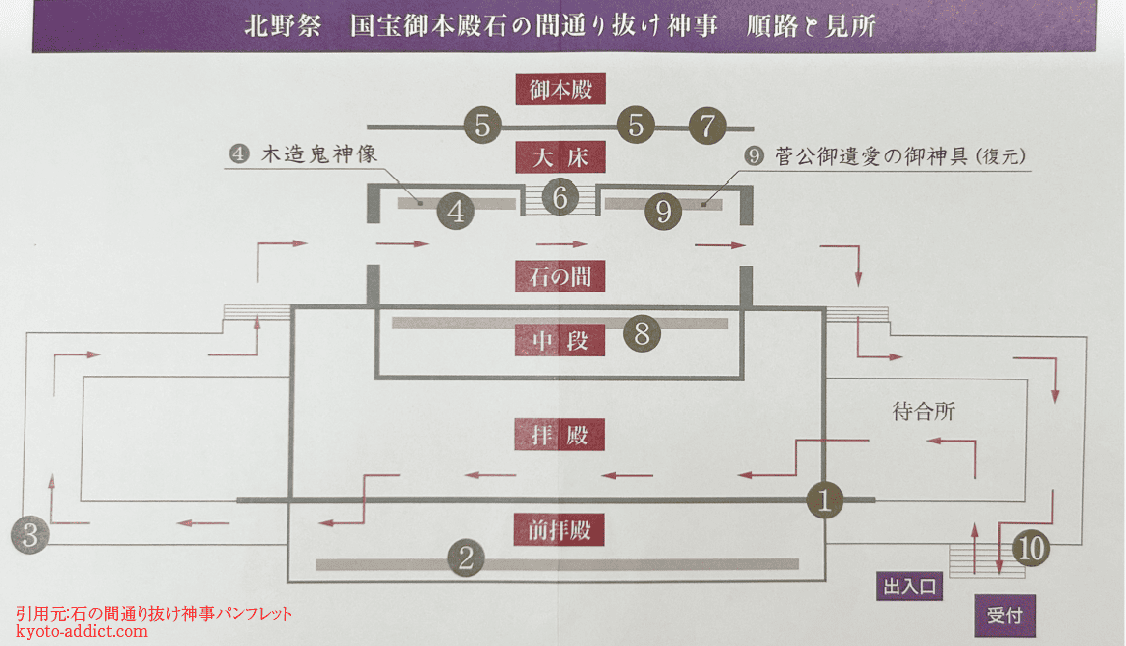

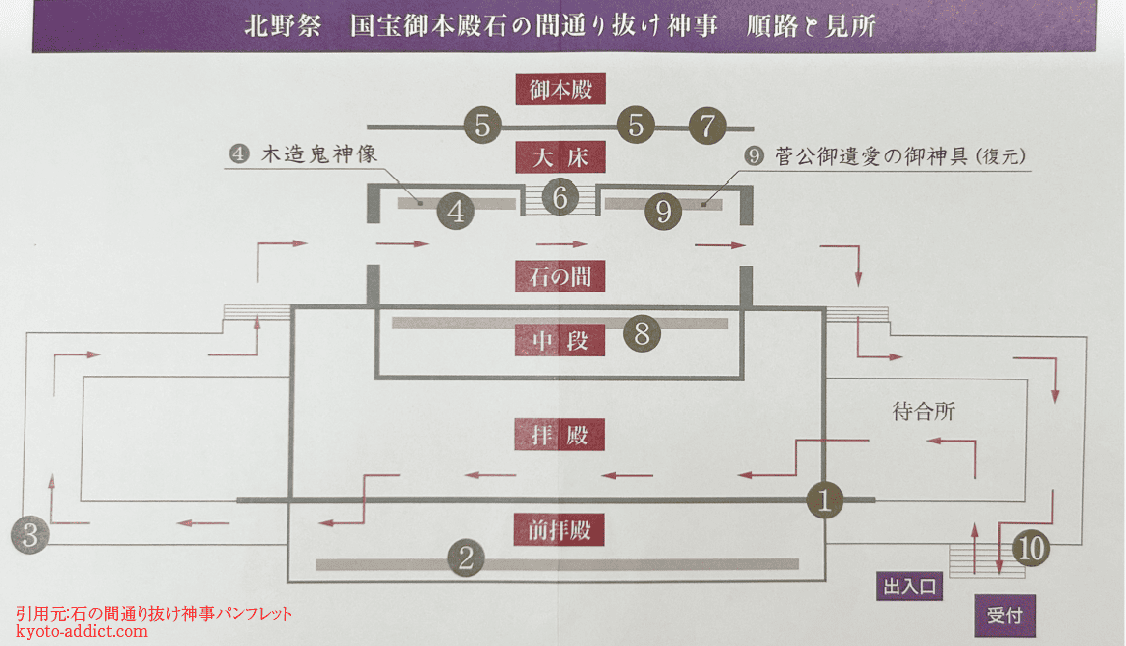

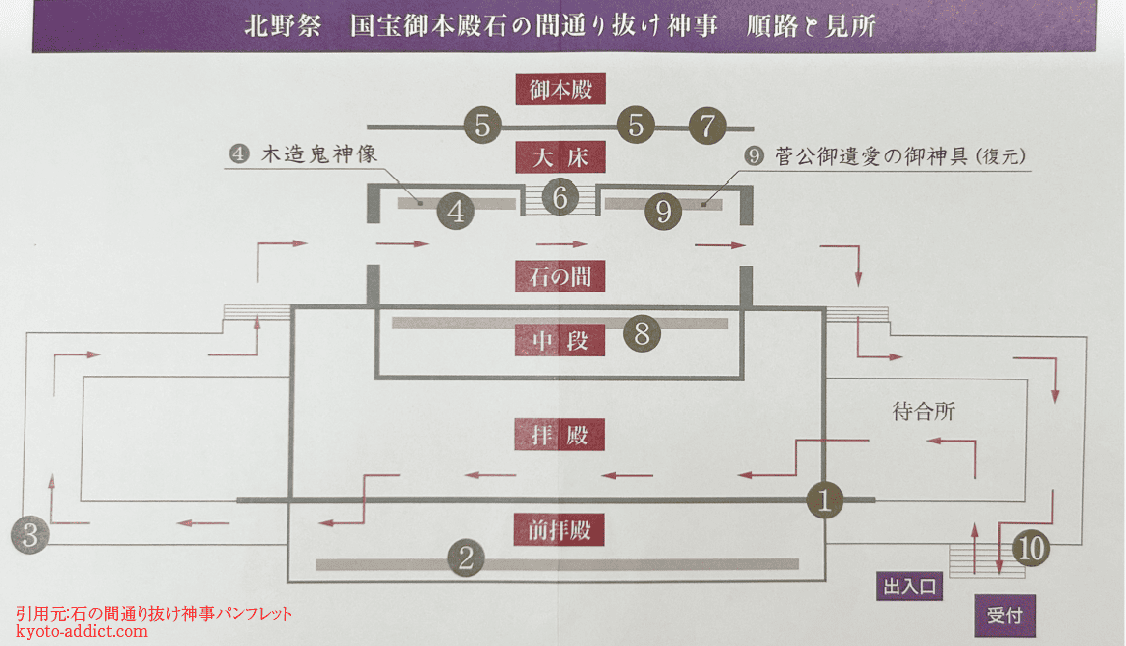

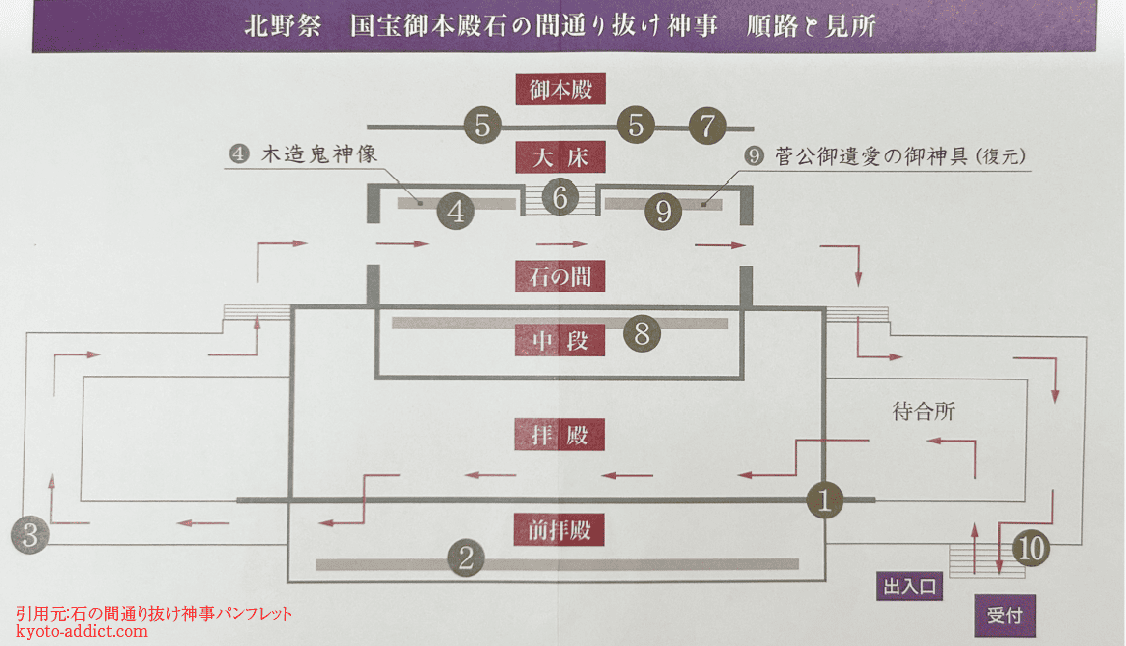

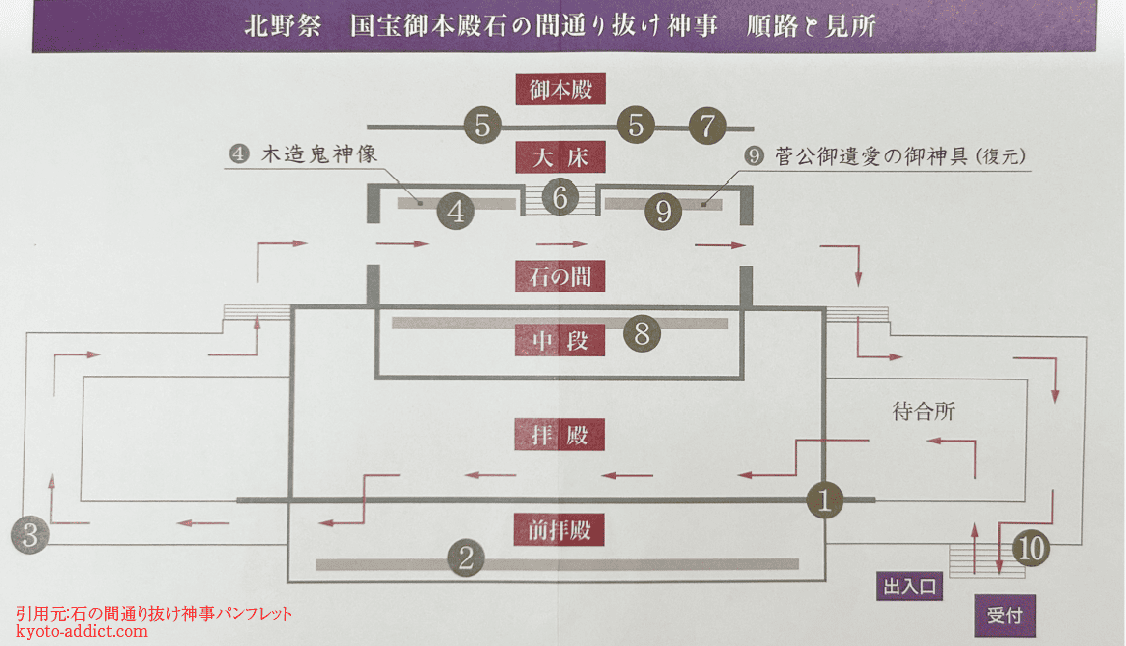

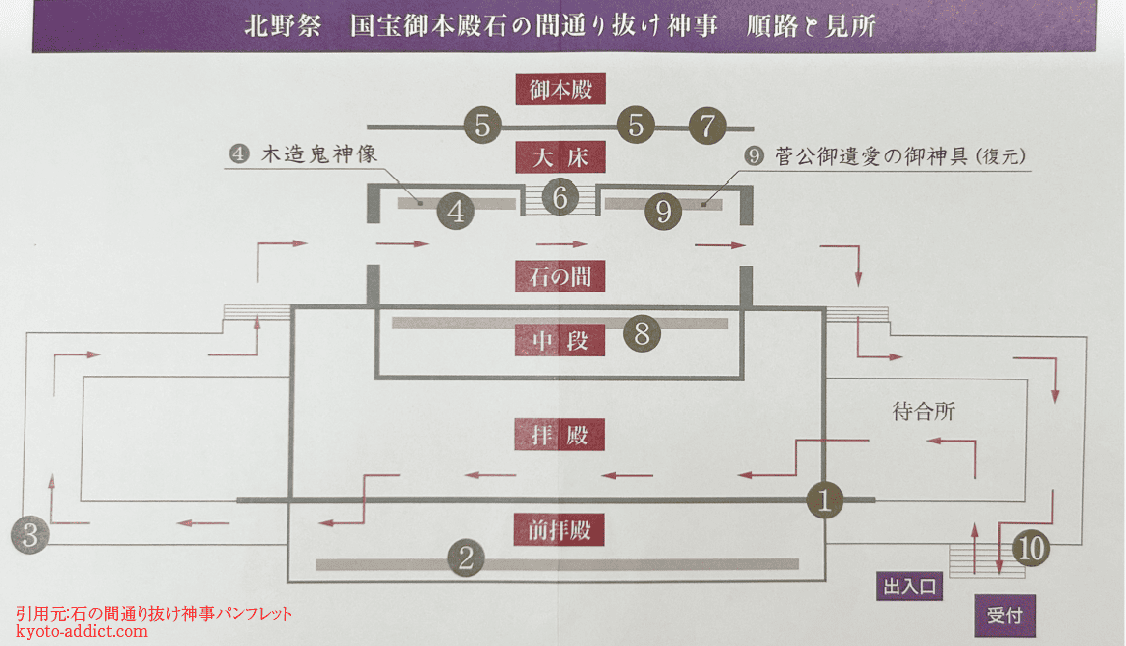

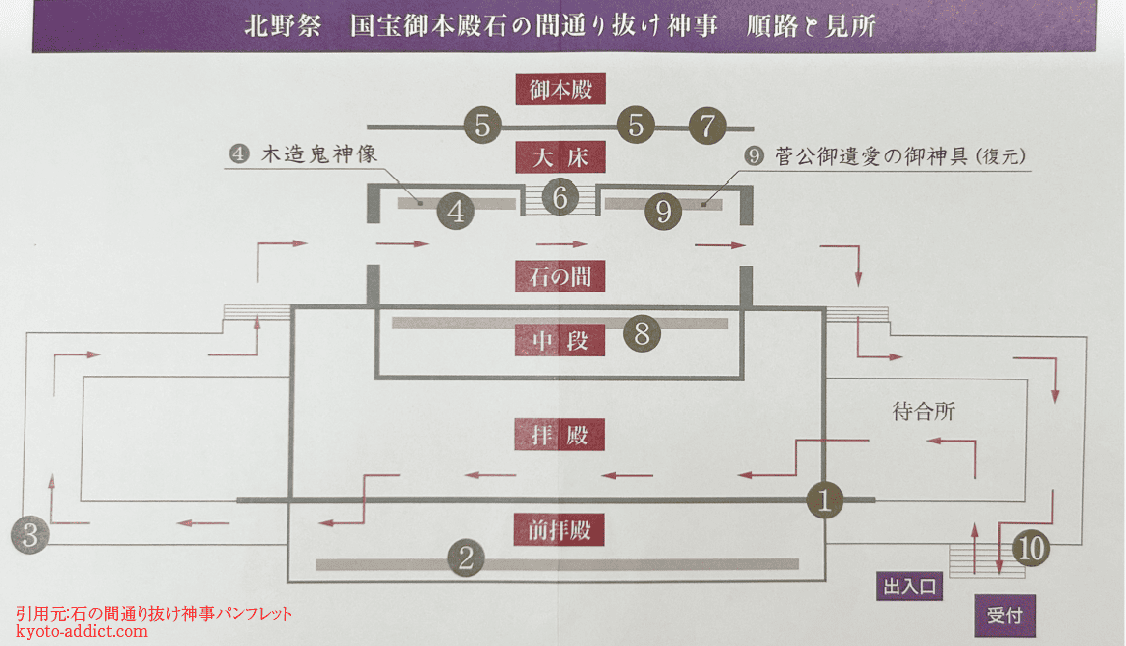

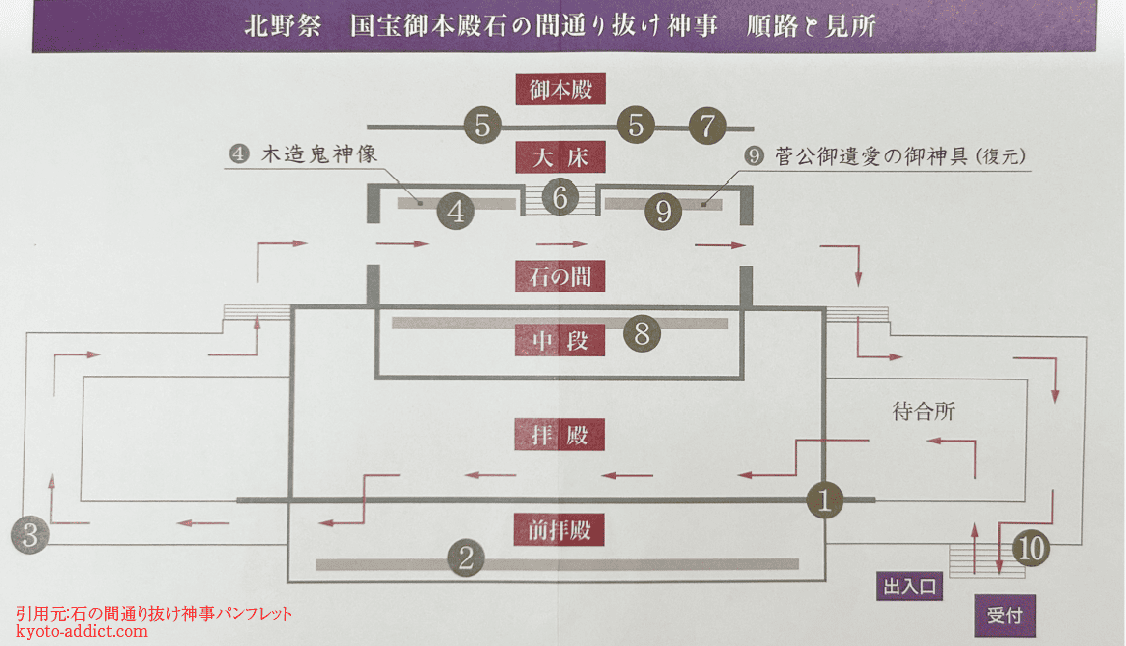

拝観ルートと所要時間

(2025年版のルート)

■御本殿特別公開(石の間通り抜け神事)の所要時間

- 30~55分 ※チケット購入から見学終了までの目安

⇒神職とめぐる見学は25~35分くらい

※参加人数や神職によってかわります

⇒見学前の待合所での待機とお祓いが5~20分

(お祓いは5分くらい。ガイド係の神職が戻るまでの待ち時間がその時によって異なる)

上記の所要時間はあくまで目安です。

参加した際に神職の方の解説があった場所には「解説」のマークを入れましたが、開催年や担当者によって変わる可能性があります。

(2024年と2025年では受付と待合所の場所が変わり、見学ルートが逆になりました)

なお、北野天満宮は南北に広いので御本殿特別公開(石の間通り抜け神事)の拝観受付(チケット売り場)までは、どこの入口から向かうかで少し異なりますが上記にプラス5~10分の移動時間が必要です。(入口から受付までの所要時間の詳細は本記事のこちら)

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

公開内容|北野天満宮・本殿特別拝観|北野天満宮・本殿特別拝観

石の間通り抜け神事(本殿特別拝観)では、神職の方の案内で以下のルートをめぐります。

神職の方が下記の①~⑩についても説明してくれます。

| 2025年版のルート | |||

|

|||

| ①蟇股(蛙股) | ②手挟(彫刻) | ③擬宝珠(秀頼の名入) | ⑤本殿の釣燈篭 |

|

|

|

|

| 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ |

| ⑥桃の蟇股(蛙股) | ⑦本殿の掛鏡 | ⑧鶴の箸置きと御神器 | ⑩檜皮葺の屋根 |

|

|

|

|

| 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ | 詳細へ |

| ⑨菅原道長 遺愛の御神具(復元) | ④木像・鬼神像 | ||

|

|

||

| 詳細へ | 詳細へ | ||

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

拝観受付(外観・場所・所要時間)|北野天満宮・本殿特別拝観

受付の外観

2025年の拝観受付は授与所の本殿側(東回廊の1番奥)に設けられていました。

詳しい場所はこの後の境内図でご確認ください。

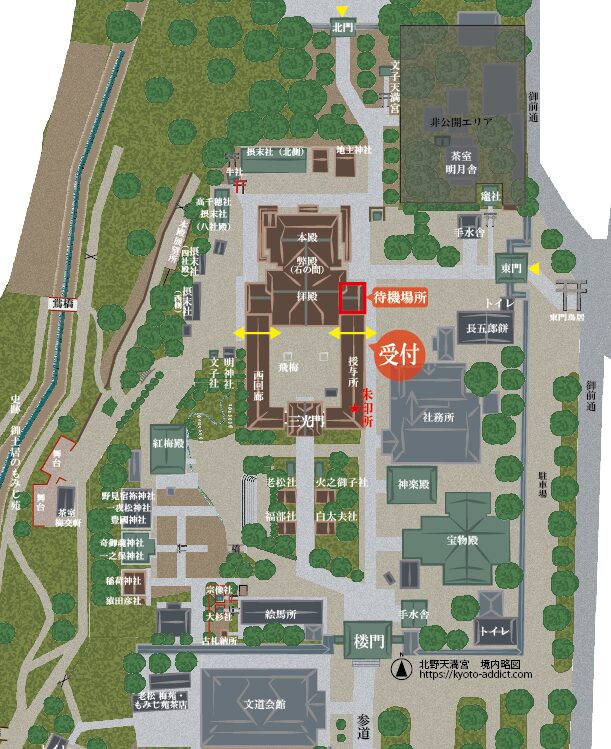

受付の場所(境内図・本殿周辺アップ)

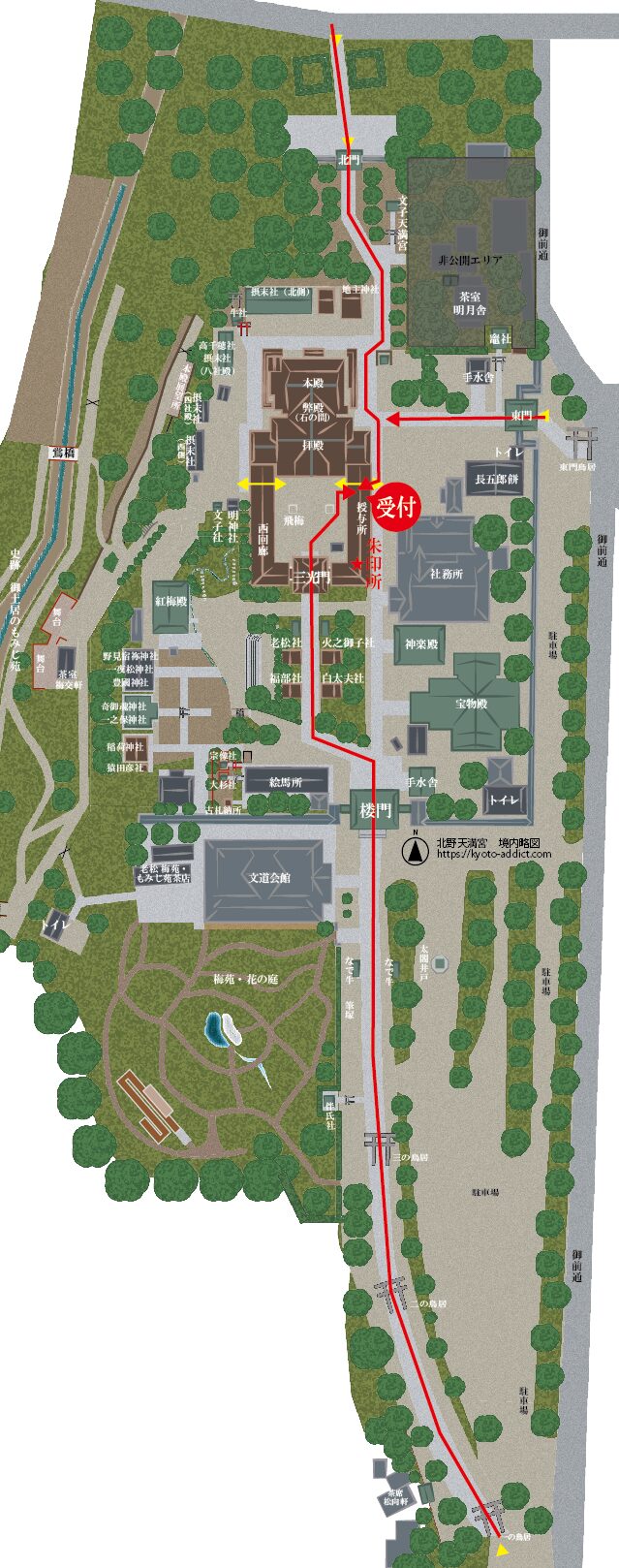

北野天満宮は南北に長~いので、まずは本殿周辺の境内図で受付の場所を紹介します。

2025年の「石の間通り抜け神事(本殿特別拝観)」専用の拝観受付は、授与所の本殿側(東回廊の1番奥)です。

授与所の本殿側(東回廊の1番奥)をイメージしやすいように画像でも紹介します↓。

ちなみに、北野天満宮の境内への入り口は南側の「一の鳥居」と「東門」、「北門」の3カ所です。

この3カ所から拝観受付までの順路(境内図)と所要時間をこのあと紹介します。

受付までのルート・所要時間(境内全体図あり)

ルート(境内全体図)

所要時間

3つの入り口から本殿特別拝観(石の間通り抜け神事)受付までの所要時間の目安はこちらです。

- 一の鳥居から:約5分

- 東門前の鳥居から:約1分

- 北門側の入口から約4分

↑こちらは、より道をせずにサクサク歩いた目安です。

初めて北野天満宮に行く方やゆっくり歩く方は10分くらいかかるかもしれません。

| 一の鳥居 | 東門の鳥居 | 北門 |

|

|

|

ちなみに、「石の間通り抜け神事(本殿特別拝観)」がある期間は、七夕祭で境内も↓こんな感じで目移りする要素満点なので、受付まで10~15分と考える方が無難かもです。

|

|

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

待合所(受付後の待機場所)|北野天満宮・本殿特別拝観

外観

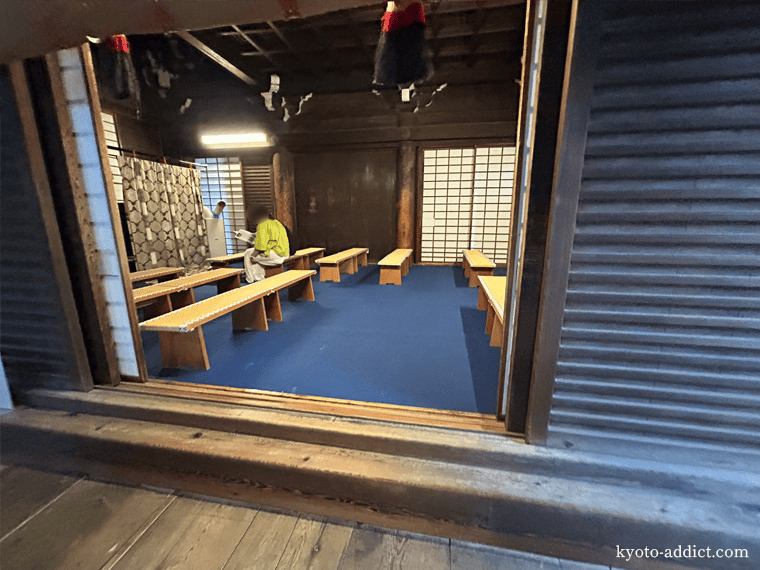

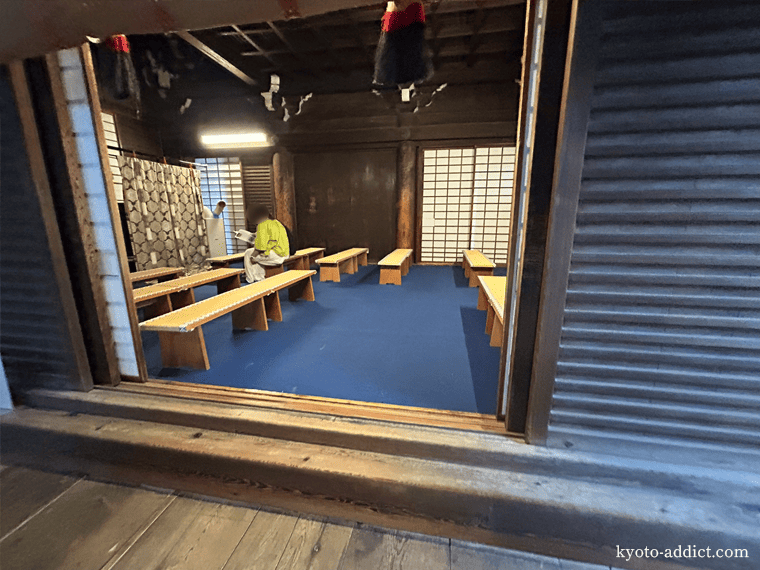

拝観受付でチケットを購入した後は、すぐ後ろの楽屋で神職の方が来るのを待ちます。

(2024年は西回廊に待合所兼お祓い場所がありましたが2025は場所が変わりました。)

| ↓2024年の待合所・西回廊 | ↓2025年の待合所・楽屋 | ↓普段の楽屋の様子 |

|

|

|

境内図

2025年の待合所は、受付の真後ろの楽屋です。

(2024年は拝殿に向かって左側の回廊(西回廊)でした。)

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

公開内容・展示品の詳細|北野天満宮・本殿特別拝観

擬宝珠(秀吉の名入)

擬宝珠には本殿が豊臣秀吉の三男・豊臣秀頼の造営であることを表す「右大臣豊臣朝臣秀頼公」「北野天神聖廟」「慶長十二年」などの文字が彫られています。

見学中は写真NGなので上の写真は拝観後に外側から撮ったものです。

場所は↓こちらの③です。(2025年のパンフより)

③以外の擬宝珠にも同じ文字が彫られているそうですが劣化が少なく1番文字が見やすいのがこちらとのことでした。

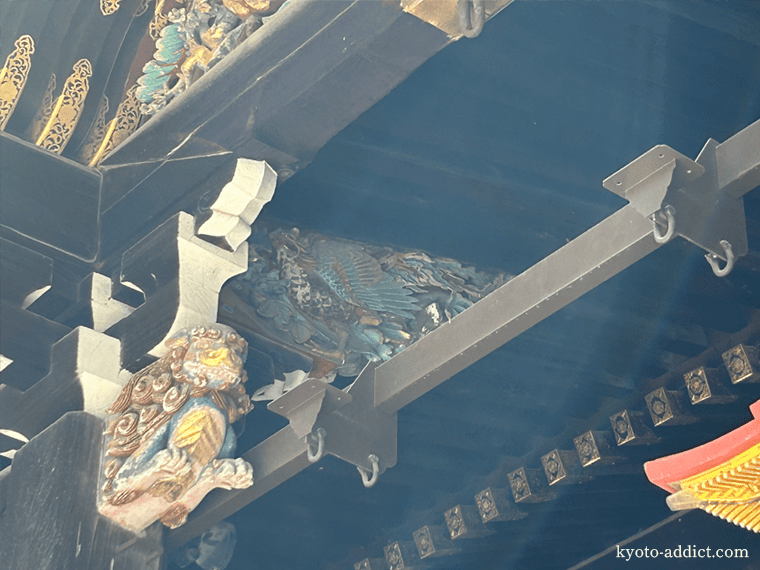

手挟(彫刻)

北野天満宮の本殿特別公開の見学は前拝殿に上がれるので、手挟も普段より近い位置で見ることができます。

■手挟(たばさみ)

日本建築の部材のひとつ。寺社建築で仏堂や社殿の正面に設けられる屋根の張り出し部分(向拝)の柱上に見られ、組物の内方と垂木の隙間に挟まれる部材。

見学中は写真NGなので上の写真は拝観後に外側から撮ったものです。上の画像は天女の彫刻です。

手挟は複数ありますが、場所は↓こちらの②です。(2025年のパンフより)

手挟の彫刻はそれぞれ異なるのですが、見学の都合上、あまりじっくり見る時間がありませんでした。ただ、拝殿の外からとは違い前拝殿からみると距離が近く迫力がありました。

↓こちらは鳥のようです。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

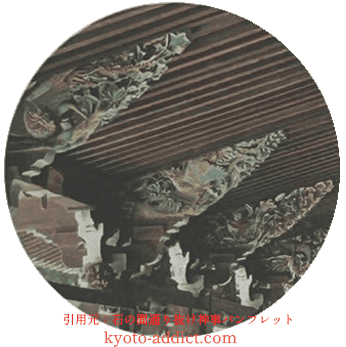

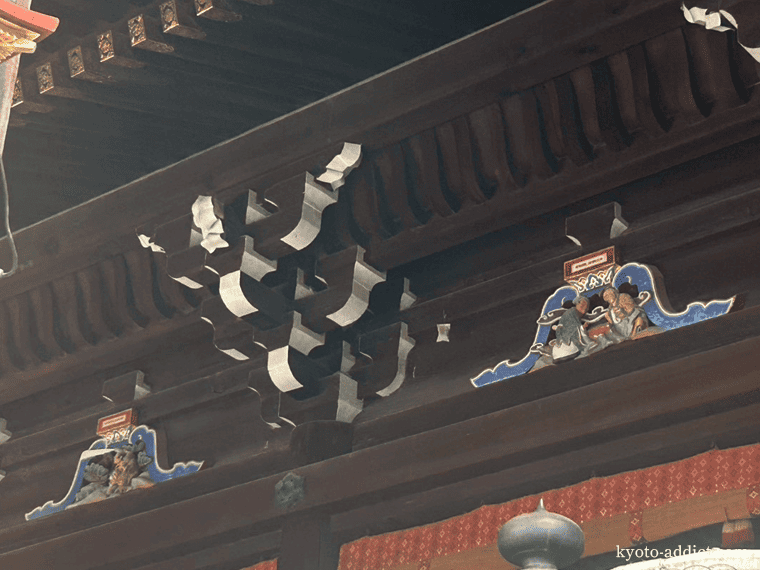

蟇股(蛙股)

蟇股(蛙股)は上の画像の赤丸部分です。

見学中は写真NGなので上の写真は拝観後に外側から撮ったものです。

パンフレットにある人物が彫られてる蟇股は拝殿の外側、前拝殿から見える場所にあります。

蟇股(蛙股)も複数ありますが、場所は↓こちらの①です。(2025年のパンフより)

①の一列に複数蟇股があります。

蟇股(蛙股)の彫刻もそれぞれ異なるのですが、見学の都合上、あまりじっくり見る時間がありませんでした。

檜皮葺の屋根

見学時に回廊の屋根の檜皮葺を見ることができます。

拝観ルートが開催年で変わる場合があり、実際に見学の時に説明があるのは東回廊か西回廊のどちらかになります。

檜皮葺は、檜の皮で屋根を覆う技法です。

北野天満宮の本殿周りの建物は「八棟造」と呼ばれる屋根を重ねて配置する建築様式のため、このように屋根を間近で見ることができるそうです。

場所は↓こちらの⑩です。(2025年のパンフより)

東回廊の屋根は、平成29年(2017)の台風18号・21号の影響で剥離したため、平成30年度(2018)に吹き替えられたものになります。

外側からの写真ですが↓この部分が東回廊が前拝殿とぶつかる部分です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

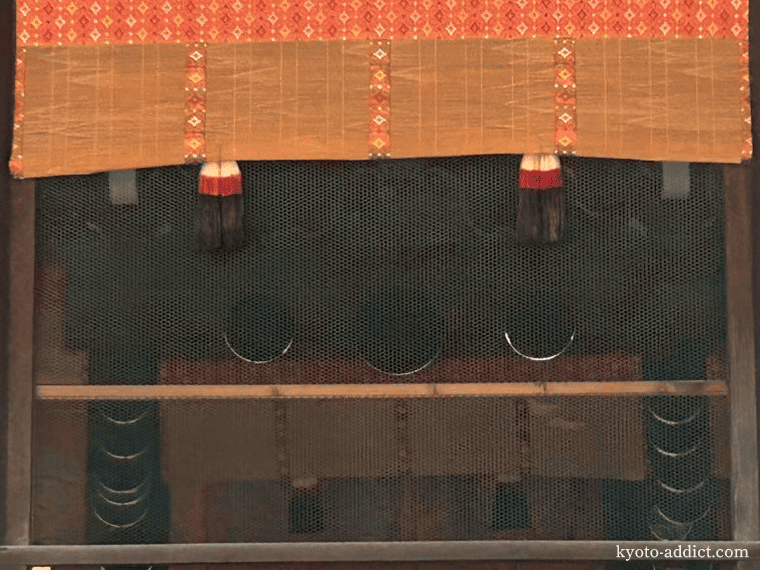

ご本殿の掛鏡

ご本殿特別公開(石の間通り抜け神事)のパンフレットには、ご本殿前にかけられている豊臣秀頼が北野天満宮を造営された頃(慶長12年・1607年)に奉納された「掛鏡」が紹介されていますが、こちらは本殿にかけらられている複数の鏡が該当するとのことでした。

拝殿内にも「掛鏡」がありますが、北野天満宮にある「掛鏡」は全て奉納されたもので、奉納された時代も大きさはさまざまなものがあるそうです。

↓こちらに映っている丸いのが拝殿内の掛鏡です。

なお、豊臣秀頼が北野天満宮を造営したころ(慶長12年・1607年)に奉納された「掛鏡」の作者は、安土桃山~江戸時代に活躍した鏡師・木瀬 浄阿弥とのこと。

北野天満宮の造営当初に奉納された掛鏡の場所は↓こちらの⑦です。(2025年のパンフより)

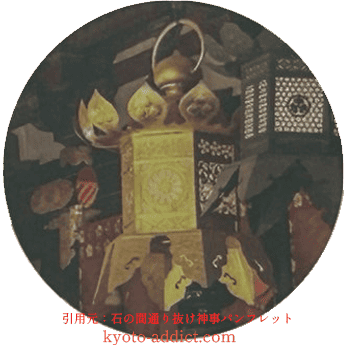

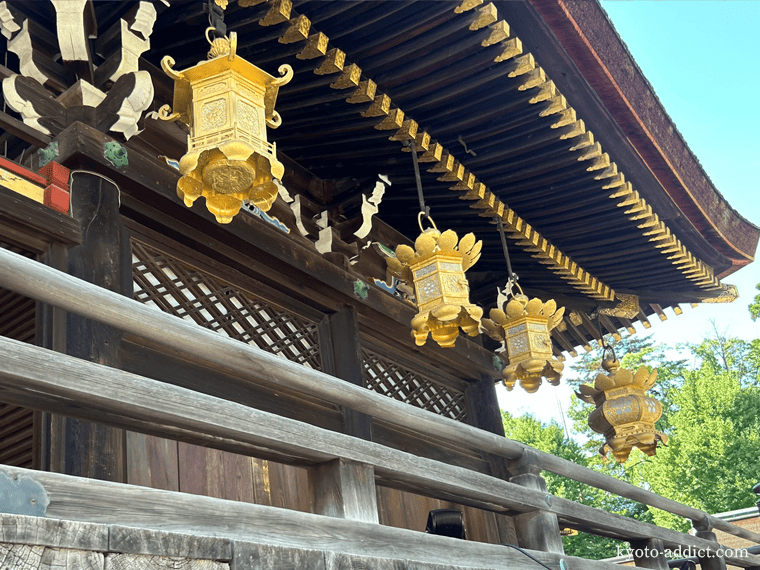

釣燈篭

ご本殿特別公開(石の間通り抜け神事)のパンフレットには、ご本殿前にかけられている豊臣秀吉と秀頼親子が一対で寄進した「釣燈篭」の写真が金色の灯篭ですが、実際には金が剥げた黒っぽい灯篭でした。

秀吉と秀頼親子奉納した釣燈篭の場所は↓こちらの⑤です。(2025年のパンフより)

建物の外側にも奉納された釣燈篭がたくさんあります。形も様々です。

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

桃の蟇股(蛙股)

「桃の蟇股(蛙股)」は、本殿正面中央にあります。上の写真では分かりにくいですが、桃が3つ彫刻されています。

ちなみに、石の間から見見上げるので全体像は見えませんでした。

「桃の蟇股(蛙股)」の場所は↓こちらの⑥です。(2025年のパンフより)

鶴の箸置きと御神器

上の写真は「鶴の箸置き」ですが、石の間には神様にお供えする食事(神饌)を盛り付けるお皿「御神器」が展示されます。

パンフレットには書かれていませんが「神饌図録」も展示されていました。

「鶴の箸置きと御神器」の場所は↓こちらの⑧、「神饌図録」は⑨です。(2025年のパンフより)

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

菅原道長 遺愛の御神具(復元)

こちらは「菅原道長 遺愛の御神具(復元)」です。

御神具は装束・石帯・笏・扇・鏡・櫛など、そのほかに硯・筆・短冊などです。

これらの御神具は、昭和3年(1928年)の半萬燈祭に当時の技術を結集して作られたもので、普段は内陣に保管されているそうですが、ご本殿特別拝観(石の間通り抜け神事)の期間は虫干しをかねて展示されます。

■半萬燈祭(はんまんとうさい)

北野天満宮で菅原道真が亡くなってから25年毎に行われる式年祭(神道における年忌法要)のこと。大祭にあわせて修繕工事を行う。

「菅原道長 遺愛の御神具(復元)」の場所は↓こちらの⑨です。(2025年のパンフより)

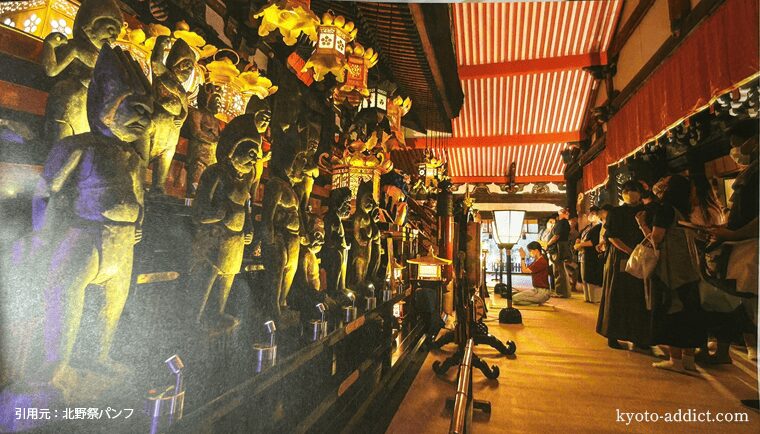

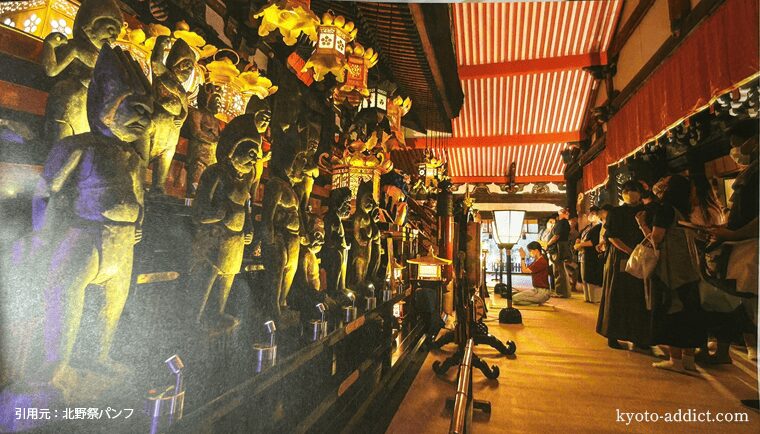

木像・鬼神像

こちらは重要文化財の「木像・鬼神像」です。

平安時代につくられた13躰で2002年(平成14年)にご本殿の奥から発見されたものだそうです。

これらの鬼神像は平安時代に「曲がり角から災いが入る」信仰があったので、邪気を払うために平安京の道の角に置かれていたのではないかと考えられているそうです。

写真では色がありませんが、実物をよく見るとうっすら朱や緑色などが残っています。

「木像・鬼神像」の場所は↓こちらの④です。(2025年のパンフより)

<スポンサーリンクの下に記事が続きます>

あなたにオススメの記事

北野天満宮の御朱印情報

北野天満宮は御朱印にも力を入れていて、季節や行事に合わせた御朱印の授与があります。

本殿特別拝観(石の間通り抜け神事)がある期間は七夕限定の御朱印の授与があります。

朱印の種類や値段、朱印所の場所などをこちらの記事にまとめているので合わせてご覧ください。

周辺のオススメ甘味処

北野天満宮に行くなら粟餅所・澤屋の「あわもち」もぜひ食べて帰ってください!